昆德拉曾經在小說中感嘆:在黃昏的余暉下,萬物皆顯溫柔;即便是殘酷的絞刑架,也將被懷舊的光芒所照亮。

此即謂,人類本質上是善于忘懷的動物。傷痛抑或仇恨,都容易被時光所風化;尤其當作惡者易妝登壇,化血污為油彩粉墨之后,曾經的呻吟抽泣竟可能變聲為娛樂的淫浪。

上個世紀九十年代初的冬夜,我總是倦依墻角,面對著鋼條密布的窗戶,獨自追索著自己人生的起點。某市監(jiān)舍赫然坐落在鬧市之中,自由人間的燈火,還能在那些玻璃窗上閃耀出恍若隔世的溫暖。

那時,家父剛剛去世,獄警帶著我千里奔喪,他親眼目睹了囚首蓬面的我,卻面對著紅旗覆蓋下的父親向幾百吊客叩首答謝。面對眾多官民,我哽咽致祭曰——這里躺著我的父親,多年前,他懷抱理想投身革命,至死保持著他那一代人的樸素理想和本色,兩袖清風地走完了他的一生。

大地掩埋了所有的善惡是非,父親平靜地走到了道路的盡頭。在歲月長河中,所有的悲哀和創(chuàng)傷都會被時間抹平。如果沒有記憶和歷史,一切都將顯得虛無。

從那時起,我開始關注家族歷史。父親留給我們的遺囑中說,希望將骨灰灑向面前這朝夕與共的清江,希望流水能送他歸去。我知道這條江將遠遠地經過他舊居的門前青山,然后流向長江大海。

父親的游魂將消散于這波濤不息的水面上,如果我不為他記錄的話,他的毀家滅門之痛,將從此遁入時代的黑洞——在那個忘川里,一切都被漂淡了。

于是,我開始檢討歷史,我必須從被遮蔽的往事中找到一代人的苦衷。

▌不長記性的民族是可恥的

每一個十字架下都埋藏著一部長篇小說——雨果這一說法,僅僅針對的是文學。事實上,文學在歷史面前其實是蒼白的。文學因其虛構的特征,似乎弱化了苦難的嚴肅性和沉重。

在我們的土地上,歷史,從其誕生之初,肩負的就是文史哲乃至宗教的使命。

一個人的生與死,并非華麗的文學所能概括,其生存背景才是歷史的領土。每個人都將最終消逝,無論早夭或者壽終。但是留下墓碑的永遠只是少數(shù),而一望無涯的孤墳卻如遍地荊棘般刺疼我們的眼睛。更可悲的則是填溝轉壑的無名之死,連骨殖都未曾開出花來。

命運予我寒薄,而立未幾則已親長盡逝,使我得以在淚干眼枯之后,平靜地檢索他們隱忍平生的坎壈。

我將父系和母系家族的跌宕,置于二十世紀之大背景下考察時,我驚秫地發(fā)現(xiàn),一切都像在劫難逃般的宿命——他們不可避免地要卷入戰(zhàn)爭政爭與黨爭——這也幾乎是中國多數(shù)世家的相似命途;家族往事之戲劇化,并不更悲于整個華族的酸辛。

整整幾代人的追求、背叛、搏殺與幻滅,都在現(xiàn)世的升平花腔中湮沒無聞了。如果沒有民間私史的刊刻流布,則無數(shù)歌泣生動的先人,仿佛從未經過斯世。而那些割頭戮頸慘絕悲烈的疼痛,很容易就被正史掩蓋而為來世淡忘。

竊以為,不長記性的民族是可恥的。當海量無辜的死亡連姓名都無存之時,美與善變得毫無意義,惡行也都被提前原諒。善惡即便難以在當世分享獎懲,原則上應該被歷史鑒定榮恥。否則,惡無忌憚,輒善亦不被鼓勵矣。那這樣的民族,又何德何能進化于世界?

▌文字是思想的外殼

沒有文字的民族是可憐的,如我的父系巴人土家族——其歷史徒余傳說。有文字而不許真實記錄的民族,則是可恨的,蓋因它在退化人類的品質。沒有文字的語言,絕對無法永久流傳。

不能真實紀事的文字,則喪失其造字之初令鬼神夜哭的尊嚴屬性。語言文字是思想的物質外殼,當這種外殼被歪曲甚或閹割時,思想則必然萎縮,族性亦將愈加猥瑣。

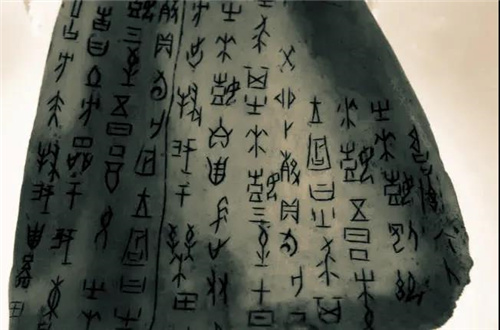

三千年以來,華夏各族之烈烈志士,皆求以文字固化記憶,此乃為天地存心也。

司馬遷曰——“西伯拘而演《周易》;仲尼厄而作《春秋》;屈原放逐,乃賦《離騷》;左丘失明,厥有《國語》……此人皆意有所郁結,不得通其道,故述往事思來者。”而這一切,其根本價值原在“欲以究天人之際,通古今之變”。

長歌當哭,溫故知新,紀史的內在動機是要抵抗遺忘和歪曲。任何一個民族的記憶,都不僅僅是由官修正史所構成——在那里,太多的秘辛被曲意掩藏和改寫。

我在我的閱讀里發(fā)現(xiàn),更為滑稽的是祖國的古史,都似乎要比當代史清晰,有無數(shù)前人的野史筆記在那里佐證。然而今天,一個家族的親歷都往往變得撲朔迷離,更不要說一個國家的編年大事紀,其中竟然充斥了無數(shù)虛構與抹殺。

于是,我想藉由對過往親友的命運檢索,來揭示上個世紀平民生活史的一斑。任何政治史都只是虛張的宏大敘事,只有在這些具體姓名背后的遭際,才可能更多的窺見我們曾經走過的歲月本相。

事實上,這樣刻骨銘心的家史,不獨吾家特具。我經常在酒肆邂逅的野老遺民口中,知悉更多系骨裂肉的慘痛。大地深雪,埋葬了太多無辜。竹帛難罄的遺事,荒蕪在黃土壟上。這樣的復述,于我并非艱難,只須秉承天良,便足以還原那些破碎的陶片。

▌個體的意義

歷史之于民族、國家的意義,實際等同于一姓子孫對家譜族書的珍重——其本質乃在對父系血緣的崇仰。崇父意識是民族的集體潛意識,厘清來歷的暗懷渴望驅策我們要探索、書寫和研讀甲卜金籀,以窮通生命的源流去向。

作為黨人一員的家父,平生兢兢,臨淵履薄、守口如瓶地走完了他的一生。在他身前,我竟然基本不知其來歷。他很好地與他所在的組織一起合謀,扼殺了自己的記憶;以至于我這個兒子,都無從問脈他深懷不露的苦痛。

也許是因為他寥寥的遺言——要我為祖父將那拋尸的天坑蓋上——我才開始去追索當年的滅門慘劇。他似乎還能想象,蓋掉一個天坑是多么巨大的工程;但他未能想到的是,我開始揭開另一個歷史天坑的秘密,這才是真正浩大且遠未竣工的作業(yè)。拙著《地主之殤》便是我對父系歷史的勘察,在那里我發(fā)現(xiàn)了當年幾百萬生靈莫名涂炭的枯骨。

偏遠鄉(xiāng)村一個農夫之家的悲歡,在亞細亞從來對應著京畿某個獨夫的喜怒。個體的生活史自古便是國家敘事不可或缺的構件,雖謂以蠡測海,卻也足見其滄桑咸腥。無論史學意義,抑或社會學價值,皆不輸于那些假言涂鴉的鴻篇巨制。

▌傳承民間修史傳統(tǒng)

人生之短相對歷史之長,無法不令人頓生虛無。在漫長的史前和史后,個體的生死際遇實在顯得微不足道。然而人類何以要如此在意歷史呢?

如果世界真是無神的,生命則是一趟有去無回的單程旅行。人類潛意識里畏懼的并非身體的死亡,而是對恍惚沒有來過此世充滿了隱憂。于是,我們有了史官文化以及對歷史的拜祭——因為歷史的存在,才可能讓過往的生靈,復活在人類的共同記憶里。

就像我祖父的橫死,曾經的暴尸也不足以令蒼天開眼,是我的私人敘述才讓他的死找到了意義——他被用來證明惡世的傳說并非虛擬,用于警醒來者不要讓惡重復。也因此,他卑微的生命才在帝王將相的起居注之外,走進了自己真正的永恒。

我的寫作本質上傳承的正是中國民間修史的偉大傳統(tǒng),是歷朝歷代那些冒著株連九族的風險,在梟首流放的長路上排隊仍不肯擲筆的先烈們,遺傳了我們以史證偽的渴望和沖動。

想想當年那些夜雨孤燈下的荒江野老,斧鉞相加而無畏,筆削春秋而令亂臣賊子懼,這才是這個民族真正可歌可泣的品質。盡管這一品質也在寒酷的現(xiàn)代,在血液里稀釋;但是它依舊還能在蒼涼亂云的天空,耀如星燈般召喚一代復一代的苦吟血書者。