一切危機,都是人性的危機

﹎

策劃:先知書店

世界上,至少有兩種截然不同的思想。

第一種思想,迎合人性,滿足人貪婪、短視、嫉妒等欲望,就像一種“精神鴉片”,常許諾給人們一個美好的天堂,幾乎被所有人喜歡。但其實,只是放大了人性之惡,將人引入歧途,甚至給人間帶來災難。

另一種思想,則截然相反,它洞悉人性,但卻從不迎合人性。相反,它主張通過外在約束和內在信仰,抑制人性中惡的部分。因此,常常被人們所忽視,甚至不受待見。

因此,幾乎所有引領時代的新思想,都遭受過偏見和不公正的待遇。比如,被譽為“價值五個諾貝爾獎的大腦”的奧地利學派經濟學家米塞斯,因其對“人的行動”的洞悉,以及在此基礎上開創性的貢獻,一生流離失所。

然而,一次次的危機與災難后,人們才發現“他是那個時代唯一正確的人“。米塞斯曾說:“盡管人類可以合作行動,但人類只能個人思考,社會并不會思考。”

不過,總有人拒絕自己的獨立判斷與思考,總幻想著讓事實上并不存在的社會思考,代替自己思考,并解決所有問題。而這正是人性喜歡盲從,討厭不確定性的體現。

事實上,獨立思考只存在于每個人的大腦中,個人的思想既不能總和成一個抽象的、整體的思想,反過來,整體的思想,也不可能無損地粘貼復制到每個人的大腦里。

我最近在讀的由米塞斯發揚光大的重要經濟學派——奧地利學派的幾本新書,就是這樣一種不迎合人性,能啟發獨立思考的好思想。

▍ 短視并非忽視利益,而是誤解了時間

很多人,運氣好,能力強,但卻敗給了人性的短視。

短視,就是只看眼前,不顧長遠,今天能得到,就不想等明天。

接觸奧地利學派之前,我總覺得,短視的人只為求得一時的痛快,是因為缺少長遠考慮的能力。

但在讀《奧地利學派入門&米塞斯思想精要》一書的過程中,我發現人之所以短視,并非忽視了利益,而是誤解了時間。

時間偏好理論,是奧地利學派的核心理論之一。簡單的說就是,時間并不只是一個長度單位,時間是有價值的。

相比在將來獲得收益,人更喜歡現在就進賬,今天的100塊比明天的100塊更值錢。米塞斯說:

“時間對于人,不是一個只有長度可計的同質的東西。……在較近時間內的一個欲望之滿足,在其他事物不變的條件下,比一個在較遠將來的滿足更受重視。”

如果只從人追求利益最大化的假設出發,忽視時間的維度,是無法解釋為什么人會傾向于立刻滿足的。恰恰是時間偏好的出現——人更傾向于立即滿足,使二者產生了區別。

主流經濟學常說時間就是金錢,浪費時間就相當于損失了錢。但其實在奧地利學派看來,恰恰反過來——金錢反而是時間,錢是對時間偏好的一種補償。

比如在日常生活中,向朋友借了些錢,通常都會約定還錢時的利息。

利息,絕不是因為這筆錢可以創造出更多利益,因為即使本金受損,依然要還本付息。

利息的存在,恰恰是因為時間偏好——利息是對人們延遲消費、接受未來不確定性的一種補償。

人性天然認為現在更有價值,但人的時間偏好并不是一成不變的。

瑞士蘇黎世大學于2016年曾做過一次國際性的調查,這次調查只有一個看似簡單的選擇題。

經過你自己的努力獲得了一份報酬,目前有兩種選擇,要么是當月就拿到3400美金,要么是隔月拿到3800美金,你會選擇哪個?

在接受調查的53個國家中,選擇“等待”的德國人占比是最高的,達到89%;最低的國家是尼日利亞,只有8%。

可見不同文化、信用體系、市場環境都會帶來時間偏好的差異。

一個只能勉強度日的人總是盡其所有,“還沒有到未來就可能已經死了”,他們有充分理由不考慮明天。

只有對未來期望越高的人,才能克制人性天然滿足近期欲望誘惑的時間偏好,更關注遠期的滿足。

時間的“利息”,就是對一個人投資未來價值的一種補償。

▍因為正確才有用,而非有用才正確

人性往往更相信關于事實的邏輯,而忽視基于邏輯和倫理的邏輯,因此,有用即真理,無用即謬誤便是常態。

有人信關公、又信菩薩,家里擺了滿天神佛,哪個靈就拜哪個。

有人看到別人讀書功成名就,就感嘆“唯有讀書高”。如果讀書一事無成,就又開始鼓吹“讀書無用論”,讀了那么多書,還不是跟“我”一樣。

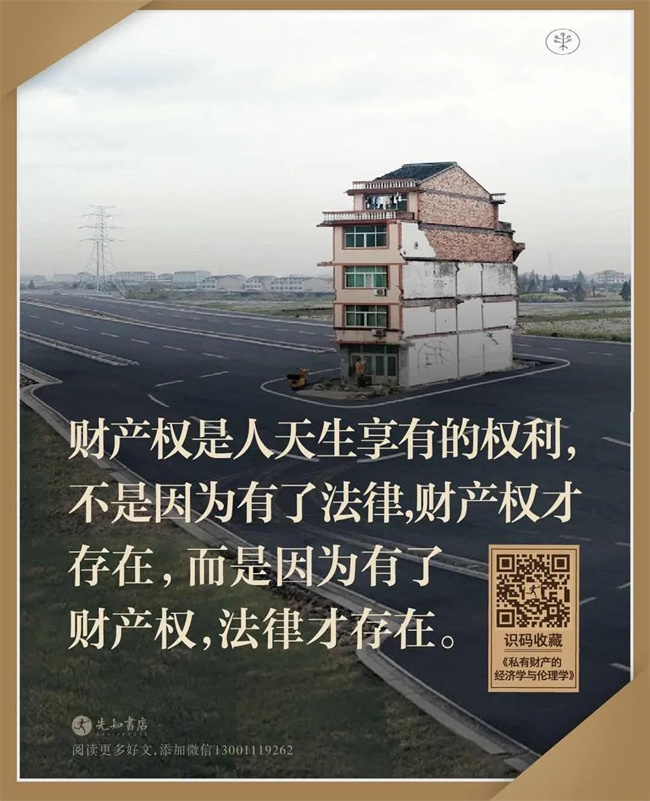

但在奧地利學派領軍人物霍普《私有財產的經濟學與倫理學》一書中,我看到了另一種邏輯:因為正確才有用,而非有用才正確。

比如,一般認為,因為保護私有財產能促進經濟增長(有用),所以,必須要保護私有財產(正確)。

但在霍普看來,保護私產,不是實現文明的手段,它本身就是文明的起點——私有財產本身就是倫理,是人類自由和尊嚴的根基。是財產權創設了政府、律法和道德,而非相反。

比如,改革開放后加強了對私有財產的保護,《物權法》《民法典》陸續出臺,促進了經濟發展和社會進步,不少學者由此得出結論:要繼續推進改革,就必須進一步保護私有財產權。

雖然結論相同(都是保護財產權),但如果搞錯了因果,后果很可能截然相反。比如,如果用霍普的理論來解讀,應該是:因為保護財產權是倫理,所以要改革,而非為了改革,才保護財產權。

因為按照前者的邏輯,假如有一天,有人宣布,將私有財產全部充公,更能促進經濟發展,能更快實現某個偉大夢想呢?

——事實上,這并不是“假如”,而是幾十年前剛剛經歷過的歷史,今天,如果繼續無視霍普《私產財產的經濟學與倫理學》,歷史還會重演。

這本書對我最大的啟發,是思想層面上的——同樣的結論,如果推導的源點和邏輯不同,采取的手段和結果自然會截然相反。

總體而言,人性都在追求一種確定性,喜歡一切問題皆有標準答案與確定的結果。

但是,確定性并不存在,即便存在,未必就是好事。

在自然界,人類的速度不如狗,靈巧不如貓,健壯不如虎。如果在一個確定性的環境里與其他動物競爭,早就滅絕了。

人類之所以能生存、進化,恰恰因為人類應對不確定性挑戰的能力更強。

如今,我們面臨的自然環境已不再那么惡劣,人反而喜歡躲在確定性里,以為可以機械的做一件事,一輩子都可以不改變。

但奧地利學派認為,過去和未來之間并沒有簡單的、確定的關系。今天如此,不代表明天就一定如此,未來本質上是不確定的。

比如對于企業家來說,不存在一招鮮,吃遍天,并不是這次這么做盈利了,下次繼續這么做也能盈利。

政策風險、市場風險、不可抗力(比如,這次席卷全球的疫情),都是企業家,也是每個人需要應對的巨大不確定性。

在《企業家的企業理論》一書中,兩位奧派經濟學家——尼古萊·J.福斯和彼得·G.克萊因,提出了一種應對不確定性的新方法——“企業家精神”。

企業家精神并不是一個新概念,上個世紀奧派的另一位學者熊彼特認為,企業家精神是進行一種“創造性破壞”。

但這兩位作者重新定義了企業家精神——企業家精神是一種不確定性下的判斷性決策。這種能力有以下兩個特點:

◎未來無法提前預測,更重要的是及時的判斷反應

判斷能力,并不是一種客觀能力。相反,它是一種個人主觀的能力。

卓越的將軍,瞬間就能依靠直覺,洞悉戰場中的的瞬息變化,及時作出部署。

判斷并非提前預設好路徑,然后按部就班;判斷,也不是柯茲納提出的對機會的警覺,而是在不確定性面前,不斷的做出反應,并及時調整的能力。

就像有人請教金融大鱷索羅斯:“我父親一直追隨你炒股,為什么卻不斷的賠錢”,索羅斯回答道:“因為我不斷犯錯誤,當然我改正的更快。”

◎個人、組織的邊界,取決于判斷的邊界

在很多情況下,應對不確定性的判斷,并不一定是某個人獨立作出的,比如獵人的判斷,取決于獵犬的判斷和獵人判斷的結合。

因此,《企業家的企業理論》一書認為,面對不確定性的判斷有兩種:“原發判斷”和“派生判斷”,原發判斷,是企業家完整的作出判斷,“派生判斷”是根據原發判斷,將一部分判斷委托給企業中的其他人,由他們根據情況繼續判斷。

比如微信的誕生,他絕不是馬化騰自己閉門造車,相反,是馬化騰首先做出一個判斷——騰訊需要一個與微博不同的社交應用。然后,根據騰訊內部的“賽馬機制”,張小龍等不同部門同時競爭,各自完成“派生判斷”——獨特的語音功能,最后微信脫穎而出。

在一個組織中,其實每個人并不只是機械的執行任務,相反,每個人都在面對不確定性,做著自己的判斷。判斷的正確與否,原發判斷與派生判斷的配合程度,定義著企業的邊界。

雖然這種應對不確定性的方法被稱為“企業家精神”,但面對不確定性的判斷,并不是只有企業家才需要,每個人其實都是判斷者。

事實上,一個人的價值、受到尊重的程度,很大程度上取決于他愿意為判斷負責,替他人承受判斷的不確定性。

………

叔本華曾說:“任何思想在被認可前都要經過三個階段。起初,它很荒謬;之后,它被反對;最后,它從顯而易見中贏得尊敬。”

我不是奧派研究者,對奧派的認知,還停留在皮毛,但在閱讀過程中,越能體會到它所蘊含的力量。

大致了解下經濟學的歷史就知道,盡管很多創新都來自于奧派的貢獻,很多次的經濟、社會危機也都被奧派所預見,但事實卻是,危機發生前沒有人會接受奧派的思想,危機之后,又很快被遺忘。

因為,一切的危機,都是人性的危機。如何認識和對待人性,正是區分好思想與壞思想的試金石。而奧地利學派洞悉人性,卻從不迎合人性。

遺憾的是,今天無論中國還是世界,奧地利學派的思想都還停留在象牙塔里,只有少之又少的學者和優秀的企業家才關注它、研究它、傳播它。