節選自上世紀60年代,講述“封建社會”“資本主義社會”的連環畫畫冊封面

有個段子說:有人建議將“坐井觀天”這一成語從教科書中刪除,原因是它已不符合“事實”。因為新時代的“井底之蛙”早已不蹲在井里看天,而是背著那口“井”滿世界旅行。

段子聽上去有點無理取鬧,但背后的道理,卻戳痛了很多人那顆“玻璃心”。

因為我們都知道,現實生活中,絕大多數人都“負井前行”,特別是下面這兩口井:

·傳統禮法體系遺留下的“文化之井”:比如“勞心者治人,勞力者制于人”“修身、齊家、治國、平天下”“沒有永遠的朋友,只有永遠的利益”;

·現實堆砌起來的“認知之井”:比如“沒有事實,只有立場”“成王敗寇,弱肉強食”“當面說好話,背后下毒手”;

然而,還有一類“井”,看似危害不大,殺傷力卻極強:這就是“史識之井”,正因為很多人從不懷疑某些“歷史常識的準確性”,才導致朋友之間聊天時,經常有“雞同鴨講”之感,甚至為了避免“失去朋友”,只好不談歷史。

史實有很多種,比如,關于歷史人物、歷史事件的基本事實與評價,但是,被誤解最深、也幾乎導致很多歷史真相被歪曲的源頭性的史識,則是有關“封建社會”“資本主義社會”兩大基本概念。

然而,這是對“封建社會”的嚴重誤解。

事實上,“封建”從詞義上,是反壓迫、反專制的,與大一統的秦制相比,真正的封建社會,是一個“權力相對分散,且競爭常態化,并蘊含著現代共和因子的社會”。

不過,這一誤解之所以存在,還不是我們對“封建”的批判出了問題,而是陰差陽錯的搞錯了對象,錯把秦制以來的社會當成了封建社會。

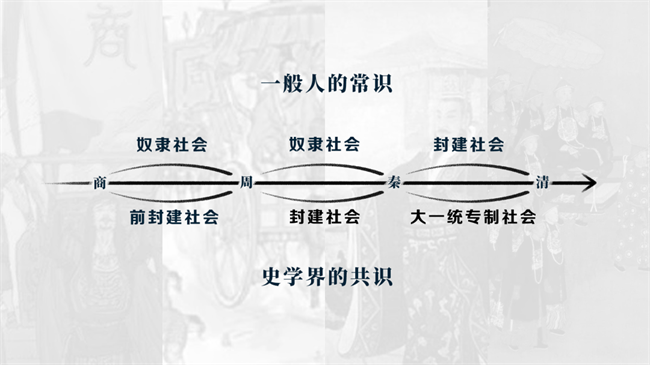

然而,中國真正的封建社會,正如學術大家瞿同祖《中國封建社會》一書所闡釋的,對應的是先秦——它興起于殷末,完成于周朝,而在秦始皇統一六國后徹底瓦解。遺憾的是,卻長時間被當作“奴隸社會”而被大眾廣泛接受。

總之,印象深刻的“奴隸社會”,其實對應的是學界常識的封建社會;而我們常常提到的封建社會,其實是“大一統的秦制社會”。

不過,由于最早的教科書影響太大了,如果再糾正回來可能短時間會更混亂,因此只好將錯就錯,這才有了這口“史識之井”,但卻導致了知道歷史常識的人,和只會背教科書的人沒法溝通。

參考《封建社會》《中國的封建社會》兩本經典,可以提煉出“真正的封建社會”與“秦制大一統社會”的三大根本區別。

▌權力的集中程度不同:封建社會分權,秦制集權

一般而言,將封建社會稱之為專制社會的證據,不外乎“一切權力集中于皇帝和中央”“等級森嚴,特權獨行”等 。

然而,這種高度集權,且權力滲透到毛細血管中的社會型態,恰恰不是“封建制”的,而是“大一統的秦制”。

秦制之下,整個社會是一座等級森嚴的權力金字塔。站在塔尖的,是集“立法、司法、行政于一身”的皇帝。并且,自秦始皇以來2000年的歷史,權力的集中程度與日俱增,到明朝廢除丞相、清朝設軍機處,登峰造極。

當然,秦制社會,皇帝不僅“總攬所有事物”,更掌握著所有人的生殺大權。比如,雍正在位時,就將臣子徐俊的一句“清風不識字、何事亂翻書”視為對清朝的大不敬,最終砍了他的腦袋。

與之相對,在中國封建社會中,最高統治者不是皇帝,而是“天子”;天子和地方諸侯不是君臣隸屬關系,天子是諸侯承認的“天下共主”,但各自的具體事務,各自治理。以中國封建社會完成時期的“周朝”為例:

當周武王姬發依血緣關系、政治貢獻兩大要素將國土分封出去后,天下就變成了“一個天下、多個國家”。也就是說,當時姬發雖然是“天下共主”,然而,分封出去的國家,不像秦后的郡縣一樣,是完全聽命于他的“地方”,而是充分享有“自治權”的“國家”。好比,不管他來到了哪一個諸侯國的領地,該地的臣子都沒有義務對其下跪,更不用擔心他的生命、財產安全。

此外,瞿同祖在《中國封建社會》中還特別提到,就算諸侯國過分瀆職、抑或侮辱了天子,周天子也只能“興兵討伐”,而不能“一道圣旨,即除其國”。甚至到了禮崩樂壞的“周朝末期”,周天子與各諸侯僅僅只是名義的上下級,甚至有時候還要靠諸侯接濟。

在中國封建社會,東周第二任周天子周桓王,曾帶兵討伐他的下屬“鄭國”

▌開放的程度不同:封建社會是競爭常態化,秦制社會是封閉常態化

印象中,封建社會另一大特點,是統治階級為了維系其地位,無所不用其極。比如,嚴格限制人身自由,禁止人口自由流動、經濟上倡導“自給自足”,思想上“罷黜百家,獨尊儒術”.....

然而,這些依然是“秦制大一統社會”(而非封建社會)的典型特征。

秦制大一統社會的首要目標是維系穩定,因此必須壓制自由競爭,所有機會都是高度封閉的。比如,絕大多數人從出生到死亡,能獲得的經濟、政治、榮譽機會,都不是靠公平競爭、自愿選擇來的,而往往是世襲階層分配的。就算后來出現了科舉這個“讓底層有機會跨越階層”的方式,其本質依然是給定標準答案的“內卷”。

尤其到了明清后期,當八股文被正式定為科考文體后,就連在社會中“最開明的知識分子”的思想,也遭遇了徹徹底底地禁錮。

而在封建社會,盡管絕大多數權力和機會依然是壟斷的,然而,競爭在很大程度上卻是被允許的,甚至是常態化的。一定程度上,我們可以將封建社會稱為“局部開放社會”。

不過,這其中還有一個最為關鍵的問題需要回應:被稱為“人類文明第一個500年”的軸心時代,無論是早期歐亞大陸,還是中華文明都處于“封建社會”,然而為什么中國的封建走向了秦制,而西方的封建卻演化出了資本主義社會,最終走向了民主共和?

一種解釋是:中國的秦制社會,正是封建社會“常態化競爭”的結果——因為在競爭中,既有可能競爭出好的秩序,也有可能競爭出差的秩序。而秦朝之所以能崛起,正是競爭出了“暴力壓倒一切”的秩序,并最終演變為塑造中國歷史的“成王敗寇”法則。

當然,更多的解釋還包括依據東西方地理、文化、書寫方式、物種等要素差異而衍生的“地理決定論”“文化決定論”“文字決定論”“生物決定論”。不過,歷史的走向往往是一系列主觀、客觀、偶然因素在相互碰撞下涌現的結果。因而,更有解釋力、也更全面的解釋,必須能透過中西方經濟、政治、文化、地理等綜合因素,做出縱、橫兩個維度的對比,最終得出一個全面,相對客觀的答案。也正是沿著這個思路,我們找到了兩部探討“封建社會”的代表之作:《中國封建社會》、《封建社會》。

《封建社會》被譽為“研究西歐封建社會的奠基之作”:不僅探究了西歐封建社會的前身今世,更囊括其經濟、政治、文化、心態等多層結構;而《中國封建社會》一書最突出的特點,是立足中國語境、通過中國封建社會的土地、宗法、階級和政治制度,厘清了它從“誕生到消亡”的全部歷程。

透過這兩本書,我們可以以“比較學的視野”全面反思“東西方”不同發展軌跡的成因,告別“歷史從低級到高級線性發展”的錯誤認知,還可以厘清“封建社會”的種種誤解,避免犯“常識性錯誤”,最重要的,是反思當下種種“亟需修正”的現實,尋回民族性中缺失已久的“自治、分權”等傳統。

此外,還有一點值得一提:兩本書的作者都是在世界上享譽盛名的學者。《封建社會》的作者是年鑒學派奠基人,世界史壇的大師布洛赫;《中國封建社會》的作者則是“曾在大陸緘默無聞,在海外卻受到哈耶克、孔飛力等大家盛贊”的瞿同祖先生。

當然,這一說法引發了無數的反駁,最引人注目的一條便是:中國無須進入“資本主義社會”,而是可以跳過這一成長期,進入更高級的發展階段。

然而,這一容易被“萬人點贊”的理念,不僅是對資本主義最大的誤解,更堪稱現代常識史上,最大的“冤假錯案”。

前蘇聯宣傳畫:拒絕資本主義的“陷阱”

關于資本主義,目前全世界共有3種最流行的認識:·影響力最大的資本主義:

“有著先進的生產力,卻以剝削為目的”

我們熟知的那句“資本來到人世間,每個毛孔都滴著血和骯臟的東西”。因此,這種資本主義是一種骯臟的、必然被淘汰的社會。

·經濟學語境下的資本主義:“一種資本驅動下的社會經濟增長方式”

在古典經濟學,以及現代主流經濟學語境中,往往將資本主義視為一種驅動經濟發展的社會經濟增長方式。其中,“資本”既是資本主義的核心,也是讓創新、企業家精神、分工協作等成為可能的關鍵要素。

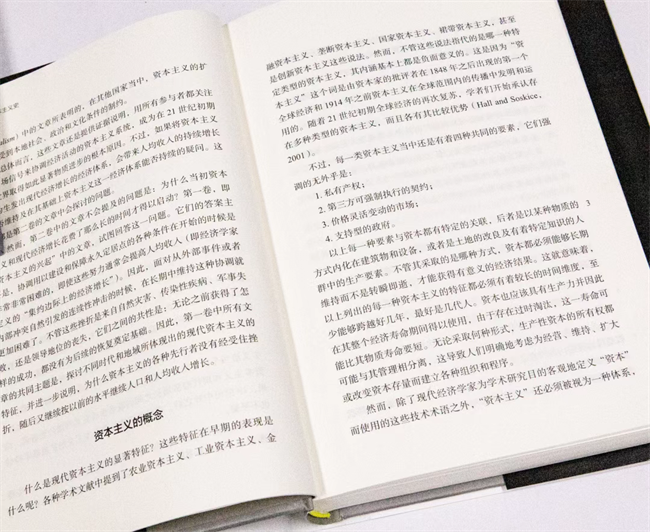

·《劍橋資本主義史》定義的“資本主義”:一種“開放的觀念和秩序系統”。

在劍橋大學出版社近年推出的《劍橋資本主義史》中,革新了與資本主義相關的幾乎所有傳統觀念,并將其定位為一種系統的社會協作方式、一套囊括經濟發展、政治架構下的“開放秩序”。

《劍橋資本主義史》書影

在以上三種對資本主義的認知中,“剝削工具論”不僅早被學界證偽,就連馬克思、恩格斯晚年,也對這一理論做了基于事實的修正。只是人們先入為主的誤解依然根深蒂固,并且每當經濟下行的年代,它都要“借尸還魂”,為真正導致經濟衰退的那只看得見的手“背鍋”;

而古典經濟學下的“資本主義”雖然符合經濟學常識,但卻往往將其置于一種經濟學視角進行考量,而忽略了資本主義往往具有的更深遠、更全面的意義。而對“資本主義”的概念更有解釋力,對現實和未來更有鏡鑒意義的,無疑是《劍橋資本主義史》中,從“開放秩序”視角詮釋的資本主義。透過閱讀四卷本的資本主義史,從字里行間不難發現:

·資本主義不是“剝削、壓迫”的同義詞,而是其反義詞。它是一套“開放社會的觀念和秩序系統”,上文提到的封閉社會(秦制大一統社會)正是它最大的敵人之一。

·資本主義與封建主義不是革命與被革命的關系。廣義的資本主義,其實是“以交易、協作為主要方式,激勵人類為社會創造物質財富、知識財富、制度財富”的機制。因而,任何社會中,都含有“資本主義”的因子。

比如古代的中國、印度和阿拉伯等國家都在早期對資本主義發展做出過突出貢獻。與之相應,《劍橋資本主義史》既不是從西方世界的工業革命開始寫,甚至不是從大航海、文藝復興開始,而是從公元前1000年的東方世界開始。

·狹義的資本主義,指的是近代的資本主義。然而,近代資本主義也并非生產于近代,而是由封建社會演化過來的,封建主義中的自治、契約、開放,已經蘊含了“資本主義的因子”。因此,工業革命后,西方就進入了一種由資本主義主導的社會形態。相反,中國從封建社會演化到秦制社會,資本主義的因子已被扼殺、鎖死。

可見,從《劍橋資本主義史》提供的視角,再去理解“東西方世界為何在14世紀開始大分流”的“李約瑟之問”,其癥結所在,正是開放秩序與封閉秩序的競爭,至于其時間上的轉折點,也絕非宋明兩朝,而是自秦漢就已注定。

·資本主義絕非武裝到牙齒的“堅不可摧”,相反十分脆弱,自誕生起一直面臨各種挑戰。《劍橋資本主義史》只有四卷,但卻把整整一卷留給了“1848年至今”的歷史,因為這是資本主義發展最快,也是遭遇挑戰最嚴峻的歷史。之所以將1848年作為起始年,不僅因為1848年歐洲此起彼伏的革命,更因為1848年,《共產黨宣言》的發表,并迅速傳遍整個資本主義世界。

1920年8月9月的第一版第二版《共產黨宣言》中文全譯本

種種的沖突延續至今,依然暫無定論。比如,資本主義就算是“開放秩序”,也未必就是“好秩序”,因為它在擴張階段,引發了戰爭。再比如,無論人們如何“美化”資本主義,依然改變不了它會爆發經濟危機這一事實。

實際上,這些衍生問題雖然看似并不直接關系經濟民生,但卻十分必要,甚至會影響、重塑我們對“資本主義”的基本判斷,進一步滋長對“資本主義”的敵意與反感。

而閱讀《劍橋資本主義史》的重要價值之一,亦是它不僅以翔實的筆墨敘述了“全世界范圍內資本主義從誕生、擴張、動蕩、倒退、最后重生”的全過程,更透過整整一卷回應了與當下所有資本主義相連的“衍生問題”。

·它客觀回應了資本主義與戰爭的關系:

從某種意義上,資本主義在擴張階段確實爆發了戰爭,但從長期看,它又確實是可以降低戰爭頻率的——因為“透過財稅制度,緩解了國家發動戰爭的必要條件”,并且自1945年以來,在資本主義國家內部基本形成了一個“和平俱樂部”......

·它也厘清了與“經濟危機”有關的諸多概念:

當然,除了觀點、視角等思想價值、學術價值、現實價值外,推薦這套書還有兩個不得不說的理由:

·劍橋大學出版社出品,恪守“所有出版物的內容、品質,都要經過學術委員會的反復討論、苛刻檢查,才能得以面世”的古老傳統;

·豪華的作者團隊,代表了當今最高學術水準:集齊了劍橋、牛津、哈佛等名校二十多位資深學者、大家巨擘,對所涉主題有廣博而深刻的把握。

在當下這個“巨變時代”,很少有人會將無知視為單純,但大多數人卻容易被簡單誘惑,甚至堆積認知上的“巨井”保護自己。比如,關于本文兩個最基本的概念,我們聽的最多的,其實是下面這類:

“封建社會的剝削顯而易見,而資本主義的剝削卻更有隱蔽性、詭詐性,甚至將良心、親情等都無死角地商品化、包裝成剝削的借口”......

其實,封建社會,資本主義這些概念看似很學術、距離我們很遙遠,但實際上我們就生活在由這些概念編織的現實之中。如果說對這些概念武斷的建構,最小的風險是將本來“歪曲的事實”,升級為人們害怕違反的“規則”和“典范”,從而一輩子看不清真相;而更大的風險卻是,背上由這類“錯誤的概念”修筑的“史識之井”,去解釋現實,直到將惡魔引向人間。

因而,讀書不僅可以幫我們理清概念,“不惑人”更“不受人惑”;更重要的是,關乎我們能否行走在開放社會,能否生活在文明秩序之中。