“五四”運動的“三反”

今天是“五四”運動一百周年。讀了袁偉時老師《“五四”百年之際的銘記與反思》一文,心里跳出來的,是“五四”的“三反”與鄧小平的歷史轉向。

“五四”運動的思想導向,影響了二十世紀中國的思想及政治導向,影響了我們今天的生活。“五四”運動的思想導向是什么?就是“三反”:反列強,反儒教,反基督教。

我們分析一下“五四”運動中“三反”的源起及結果。

反列強

1914年第一次世界大戰(zhàn)爆發(fā)。日本加入?yún)f(xié)約國,于1914年8月23日對德宣戰(zhàn),迅速占有德國在中國山東勢力范圍。

1917年,中國政府以要求德國歸還山東為條件,加入了協(xié)約國,向協(xié)約國軍隊派出14萬勞工赴歐洲提供勞務。

1918年協(xié)約國勝利。1919年巴黎和會中,協(xié)約國列強決定將戰(zhàn)敗國德國在山東的殖民權利轉給日本。中國政府代表在巴黎和會上提出諸多抗議,其中一條要求將日本所占德國在山東勢力范圍歸還中國,但協(xié)約國列強不理會中國代表的抗議,仍然執(zhí)意將德國在山東的勢力范圍劃入日本勢力范圍,那是中國受西方列強歧視欺辱的時代。

中國作為協(xié)約國成員,對協(xié)約國勝利做出了勞工服務的貢獻,但歐美列強仍然支持日本占有原德國在山東勢力范圍,等于是支持日本進一步吞并中國。巴黎和會消息傳來(當時中國政府并沒有簽約),北京大學等高校3000多學生上街抗議,教師和商界紛紛支持,“五四”運動在全國興起,中國政府拒絕簽訂《凡爾賽和約》。

“五四”運動反西方列強的思想是中國近代史的必然產(chǎn)物。從1840年中英鴉片戰(zhàn)爭開始,中國先后在中法戰(zhàn)爭、甲午戰(zhàn)爭中失敗,簽訂一系列不平等條約如《南京條約》《望廈條約》《黃埔條約》《天津條約》《馬關條約》等。

如果說歐美列強逼迫中國簽訂的不平等條約,更著眼于通商和治外法權,并非著眼中國領土的吞并,但日本和俄國,則對中國有著明確的領土吞并野心。

1894年日本在甲午海戰(zhàn)打敗中國,繼而在1905年的日俄戰(zhàn)爭中打敗俄國,成了二十世紀初有可能吞并中國的最危險的敵人。巴黎和會西方列強支持日本占有原德國在山東享有的殖民權利,是拿中國土地喂日本狼。

強權欺凌,必須外抗強權,這是天然正義。“五四”運動是學生、知識分子發(fā)起的外抗強權的思想和社會運動。十九世紀末、二十世紀初正是西方民族主義思想和霸權盛行的時代,中國知識分子深受影響。

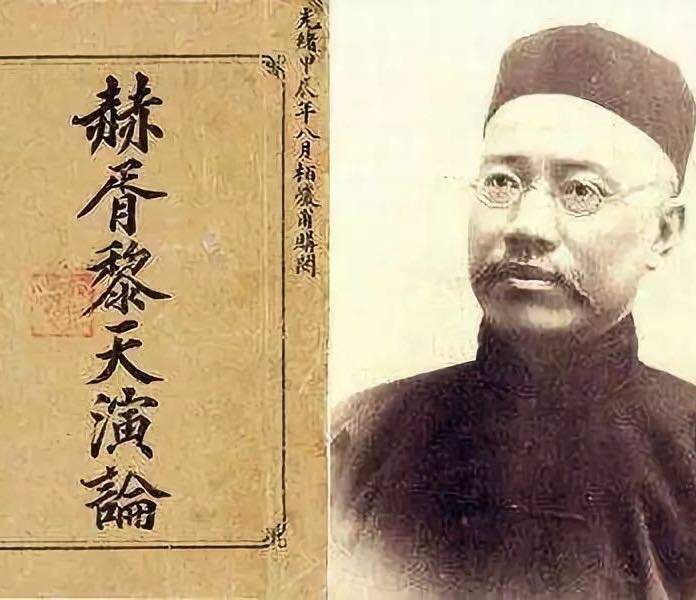

1897年嚴復翻譯的《天演論》刊出,“物競天擇,適者生存”的提法廣為流傳,民族主義成為中國知識分子主流意識,他們渴望吸收一切有利于強國保種的力量。外抗強權具有天然正義,但用什么樣的方法呢?

▲物競天擇,適者生存。近代中國,沒有哪句話比此句對中國人的影響更深遠。

被西方列強殖民的民族屈辱,使多數(shù)“五四”中國人有著對西方列強的深度敵意。“科學與民主”的提法,表達的是向西方列強學習以強大自己,向敵人學習以抵抗敵人的心態(tài)。

但是,欺辱過你的人,就算很強大,在你心中也缺少一種道德力量。模仿強大而缺德的國家,人們是不是也會有一種心理障礙?就算是依靠西方興起的中國國民黨,也有一種內在的民族主義傾向。孫中山在遺囑中說:

“必須喚起民眾,聯(lián)合世界上平等待我之民族,共同奮斗。”

那個時代,沒有任何一個西方列強愿平等對待中國人。無論今天我們如何看到清政府的愚蠢落后和西方列強帶來的進步,我們仍然得承認,那時的西方列強就是缺德,他們蔑視和欺辱中國人。日本“明治維新”后迅速興起,進入西方列強行列,生發(fā)吞并中國之心,對中國人也最為兇狠。

俄國1917年十月革命后,列寧在1919年7月和1920年9月兩次發(fā)表對華宣言,廢除沙俄與中國簽訂的不平等條約,廢除俄國在華特權,在宣傳上切斷了新蘇聯(lián)與沙俄的外交歷史的關聯(lián)。這對中國的知識人意味著什么?意味著有一條對中國平等友善的、反西方列強的、強大的新道路。這條道路有馬克思主義理論和西方社會主義運動傳統(tǒng)的支撐,既提供了民族解放的現(xiàn)實支撐,也提供了實現(xiàn)大同世界的遠景夢想,是不是?

對“五四”知識人來說,前期的“科學與民主”口號不是目標本身,只是外抗強權、強國保種的手段,只是“師夷長技以制夷”的路徑。就算倡導個人自由的胡適,也沒有把自由視為目標,仍然只是把個人自由視為使國家富強的手段。”五四“知識人心中,都承受著國家民族屈辱的重壓。

十月革命送來的是新興蘇聯(lián)社會主義新勢力陣營的召喚,當時的蘇聯(lián),有足夠的意識形態(tài)和政治組織力量推動相當一批中國知識人的左傾化與紅色化。中國相當一部分知識人相信,這是一條從思想到組織都最有可能抗衡西方強權的力量。于是,“科學與民主”讓位于“社會主義”,以社會主義強權對抗西方殖民強權,自然成為許多知識人的首要選項。

反儒教

“打倒孔家店”的口號,是“五四”運動的文化取向。主流的“五四”知識人如胡適、陳獨秀等,都將中國的國力弱小及國民衰弱歸罪于以儒家為代表的中國傳統(tǒng)文化,認為“打倒孔家店”是恢復中國強盛的前提。

“五四”知識人多是焦燥的、短視的,是希望迅速使國家強大的,是以一時成敗論英雄的。如果按“五四”知識人以一時成敗論英雄的心態(tài),猶太人在歷史上完全沒有必要保留他們的猶太教。公元前587年,新巴比倫毀滅猶太王國,摧毀猶太第一圣殿,猶太人被流亡到巴比倫。公元70年,羅馬人燒毀猶太第二圣殿,猶太人失去祖國,漂流世界。但猶太人保留了自己的文化,并且全力在希臘、羅馬文化的新環(huán)境中不斷更新解讀,使猶太教神學進入世界一流的思想層面。猶太教迄今仍是猶太人信仰認同和凝聚力的核心。與此相反,中國人在世界上,卻演變成了一個缺少自我文化認同、缺少文化禮儀和族群凝聚力的文化弱勢族群。

猶太知識人是宗教化的,是用信仰存亡的眼光去看待傳統(tǒng)。中國知識人是政治化的,是用政治得失的眼光去看傳統(tǒng)。在文化精神傳承和新的創(chuàng)造上,中國知識人的遠見和執(zhí)著遠不如猶太知識人。

要注意的的是,”五四“中國知識人“打倒孔家店”的口號下,并不意味著要打倒全部中國傳統(tǒng)文化。“五四”主流知識人除了對儒教有著共同的敵意外,對中國傳統(tǒng)文化其他學派則表達了好感。如:梁啟超盛贊墨家,認為墨子是中國最偉大的人;嚴復、胡適則倡導道家,認為道家思想是中國自由思想的本土資源;更多的人贊美法家,認為要富國強兵,唯有法家。

提出“打倒孔家店”口號的吳虞在《道家法家皆反舊道德說》一文中就認為:“商君是要使國人盡同胞的義務,從國家主權者絕對的命令對外去壓服敵人,開拓疆土,以占優(yōu)勝的大政治家。”

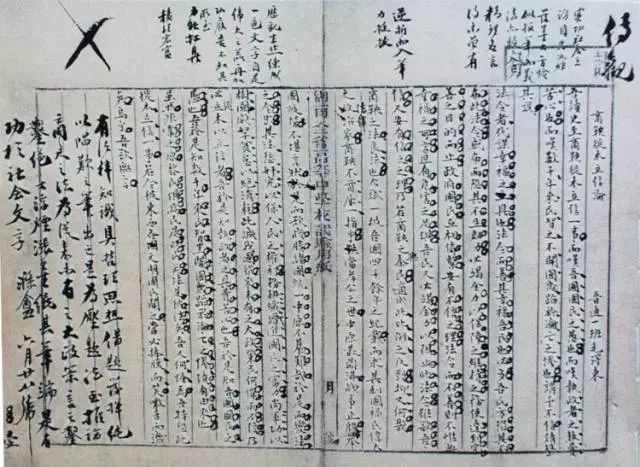

青年毛澤東1912年6月的論文《商鞅徙木立信論》中,盛贊商鞅法家,認為“商鞅之法良法也。今試一披吾國四千余年之紀載,而求其利國福民偉大之政治家,商鞅不首屈一指乎?”

▲長沙市一中校史館毛澤東現(xiàn)存最早文稿《商鞅徙木立信論》影印件。

“五四”思想運動,是多種思想傾向出現(xiàn)、相互搏弈組合并爭奪主導權的過程。這種過程中,傳統(tǒng)的儒家、法家、道家思想結構有潛在的導向作用,影響著“五四”中國人的對外選擇。人們是站立在傳統(tǒng)心理傾向上,去向外尋求與原有心理結構匹配的外來思想。站在道家思想立場上的,傾向于選擇西方自由主義,如胡適等人;站在法家思想立場的,傾向于選擇社會主義。

上世紀七十年代文革后期的“評法批儒”運動,高度贊美法家,甚至把“五四”運動思想斗爭簡化為“儒法斗爭”,這并非沒有一點道理。從中國本土思想斗爭角度看,”五四“運動可以說是法家興起,戰(zhàn)勝了儒家、道家等其他學派,法家思想對接馬列主義最后上升到支配地位。

反基督教

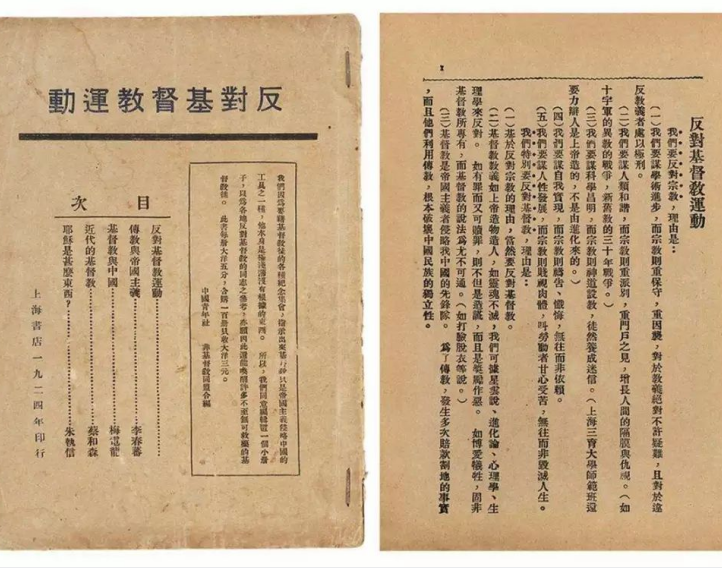

公眾不太了解的,是“五四運動”還有一筆重彩,即“五四運動”同時也是一場反基督教運動。

“五四運動”同時是一場反基督教運動,學術上被稱為“民國非基督教運動”。中國知識界及學生運動活躍分子中各派人物聯(lián)合起來,共同反對基督教。有名的蔡元培、胡適、陳獨秀、李大釗、吳虞等無一例外站在反基督教立場上。

1922年2月7日,上海一些學生反對世界基督教學生同盟在北京清華學校召開十一次大會,發(fā)出《非基督教學生同盟宣言》。

1922年3月20日 ,北京大學學生召開“非宗教大同盟”大會。3月28日頒布《非宗教大同盟簡章》。

4月4日李大釗等人發(fā)表《非宗教宣言》,以唯物主義和民族主義反對基督教。

5月10日 , 蔡元培、李大釗等三十多人被推舉為“非宗教大同盟”干事,“非基運動”從此成為學界主流運動。

▲上海反基督教運動刊物。

蔡元培是“五四運動”的背景人物,“新文化運動”的中心就是蔡元培任校長的北京大學。蔡元培早在1912年的《對教育方針之意見》一文中,明確提出宗教與教育不能并立。蔡元培1916年至1927年任北京大學校長,1927年在國民政府中任大學院院長、司法部長和監(jiān)察院院長,他認同“非基運動”收回教育主權觀念,全力排斥教會對教育的影響。中國思想教育界的“非基”思想運動對基督教的打壓,直到1928年蔣介石掌控國民黨后才逐漸平靜。

值得注意的是,“五四”知識人在面對中國傳統(tǒng)文化時有不同態(tài)度,但在反對基督教上, 他們卻站在了統(tǒng)一戰(zhàn)線上。我們可以理解為,“五四”知識人聯(lián)手反基督教,是反列強思想在宗教上的延伸,也是蘇聯(lián)力量在思想意識形態(tài)上的一種表現(xiàn)。

研究“五四”運動后期“非基運動”歷史文獻,我們會發(fā)現(xiàn)只有極少數(shù)學者反對“非基運動”,例如北京大學的周作人(魯迅弟弟)和錢玄同等,他們不是從認同基督教角度,而是從宗教自由角度思考的。周作人認為,“非宗教大同盟”對基督教的態(tài)度不理性,預示著“中國思想界的壓迫要起頭了”。

“五四”時期民主與科學的倡導者們,對西方的理解還比較膚淺。他們不明白,西方民主、法治的精神根基就在基督教新教傳統(tǒng)中。

“五四運動”中的“打倒孔家店”和“非基運動”的歷史影響極為深遠,結局就是以后幾十年傳統(tǒng)文化被破壞和基督教被禁止,而新文化運動的余音最后就表現(xiàn)為“文化大革命”。在這個意義上,“五四運動”后期的”非基運動“有點像中國教育思想界的義和團運動。

義和團運動起于鄉(xiāng)紳拳民與基督教民的矛盾,表現(xiàn)在十九世紀后期各種攻打教堂殺害教民的教案事件。1900年清政府開始肯定和支持義和團運動,于1900年5月25日對八國宣戰(zhàn)。義和團運動1901年的終結和教育界“非基運動”在1922年左右興起,有20年左右的時間差。

▲義和團運動中,大約有240多名外國傳教士及2萬多名華人基督徒死亡。八國聯(lián)軍約有1500人傷亡。義和團與清軍方面?zhèn)鰯?shù)字不詳。

義和團的思想資源是民族主義和傳統(tǒng)文化,“五四運動”中“非基運動”的思想資源是民族主義和科學主義。“非基運動”以學者和學生為主體,比拳民和鄉(xiāng)紳們的義和團運動顯得文雅,但歷史影響則更為深遠。

受“五四”運動“三反”思想導向影響的老師學生們轉入政治,就是后來中國政治現(xiàn)實的演化方向。我們能清楚地看到“反列強、反儒教、反基督教”的思想導向后來在中國大地上的不斷現(xiàn)實化。持續(xù)“三反”的結果,我們都知道。

思想的導向決定現(xiàn)實的導向,而不是相反。

鄧小平改革的歷史轉向

這個過程中,有一個比較特殊的現(xiàn)象,孫中山、蔣介石等人似乎不在“五四”運動的“三反”路徑中,他們仍然保有對儒家的喜愛,他們在文化取向上走向了基督教,在制度取向上走向西方,他們尋求中國傳統(tǒng)文化與基督教及西方憲政的融合,他們某種程度上站在了“五四”運動時期“三反”主流思想的對立面。

“五四”運動的“三反”的思想導向,直到1972年尼克松訪華后,才開始發(fā)生松動。

孫中山本不在“五四”運動的“三反”路徑中,鄧小平則是領著中國告別“三反”、別走新路的政治領袖。1979年1月1日,中美建立正式外交關系,鄧小平將延續(xù)半個多世紀的“外抗強權”轉變成了“外合強權”,實現(xiàn)了從對抗西方到與西方合作的歷史轉向,帶來了中國經(jīng)濟持續(xù)四十多年的增長。同時,在宗教文化政策上,也松動了“反儒家”和“反基督教”的強硬態(tài)度,中國傳統(tǒng)文化有所恢復,基督教有所發(fā)展,中國有了改革開放四十多年的社會正向巨變。

回顧“五四”運動百年,近四十多年來,中國逐漸被告別“三反”的思想導向所支配,這期間,也偶有反復。放眼未來,中國應有一個什么樣的思想導向?

歷史在演變,西方不再是“五四”時期的西方,中國也不再是“五四”時期的中國。“五四”百年,百年選擇的好好壞壞,清晰地展現(xiàn)在我們眼前。展望未來百年,我們該有什么樣的選擇?該開出什么樣的新路?

“反者道之動”,過去百年“三反”。未來百年,或許應是“三合”,與西方合作、與傳統(tǒng)結合、與基督教融合。與世界各國公平競爭,保護文化自由探索、保護宗教信仰的自由,自由開放中的中國人會創(chuàng)造出一個什么樣的未來?

相信天佑中華,相信自由之合。

(來源:原創(chuàng)楊鵬新國學,感謝原創(chuàng)作者和原發(fā)布平臺的辛勤付出。版權屬原擁有方,部分圖片來自網(wǎng)絡,若涉侵權,指正立刪。)