電影《最愛》

生而為人,總得有些是非觀念。明明是對制度性的批評,為何要異化為對國民性的批評?當農民被逼下跪,我看到的不是國民性,而是強權不被遏制;當市民不排隊,我看到的不是國民性,而是公民教育缺失;當一位老人摔倒在街上卻沒有人敢去扶起他,我看到的不是國民性,而是法院此前的裁決沒有守住社會正義的底線。

1國民性的作用更在于自我撇清與他者歸罪

前不久看到一個笑話:一位蘇聯人移民去美國,行李箱里放了一張大幅的斯大林肖像。過海關時人問他為什么帶這個,他的回答是:“這玩意是我用來治思鄉病的,一看到它我就不想回蘇聯了。”

這種同情的態度并沒有影響我關于現實的判斷。具體到農民素質問題,年少時的農村生活經歷告訴我,農民并不愚昧,只是艱辛。而且這種艱辛應該歸咎于時代,而非“農民素質”。

小堡村的上一代農民,比如我的父母,由于年輕時沒有繼續上學的條件,也沒有機會在鄉下自學成才,他們不得不終日與泥土和糧食打交道。雖然辛苦,但是和許多農民一樣,他們將自己的家事安排得井井有條。他們一生中最大的成就是生養了幾個孩子,而且讓孩子們都讀了書,念了大學。

他們沒有機會和能力參與這個國家的管理,但只要他們是自由的,只要政府能把五十年代收走的鍋碗瓢盆還給他們,允許他們在家里做飯,只要政府能在八十年代把他們從人民公社里解放出來,準確說是把經營一個家的權利還給他們,他們就能把這個家治理好。而這正是鄉村無數父母都做到了的。這樣的生活值得嘲笑嗎?

每個人的人生境遇不同,取徑不同,對生活的輕重取舍不同,如果只是因為他們沒有走在時代的風口浪尖便說他們“愚昧”“落后”實在是太不講情理。更別說,勞動有分工,社會有契約,農民盡自己的本分種好田地,讓生活在這個國家的人不至于餓死,已經是對社會盡了最大貢獻與最大責任。

而且,我的理性也在一次次告訴我,沒有必要去討論什么子虛烏有的農民性或者國民性問題。體現在農民身上的弱點并非農民所有,正如體現在中國人身上的弱點并非中國人所有。如果說自私自利、目光短淺、貪生怕死是農民的弱點,誰又能說這不是全體中國人的弱點,不是全人類的弱點呢?甚至包括我談到的鄉村暴力,在城市乃至各國的外交上,我們見得還少么?

在我著手寫這篇后記的時候,看到這樣一條微博——“為什么每個人都仇恨腐敗,腐敗卻生生不息?因為我們恨的不是腐敗本身,而是恨自己不能腐敗,所以政府越腐敗越遭罵越不愁招不著人。”

實話實說,對于這個強奸民意的“我們”,我是很不以為然的。我承認有些人在等腐敗的機會,但我并不認為這是多數人的心聲,更不可能是全體中國人的想法。

我絕不相信“仇恨腐敗”的人都想著自己腐敗;我絕不相信批評強盜的人都是想自己做強盜;我絕不相信中國大多數人不是想堂堂正正過體面生活的人。正如我們反對暴力拆遷,絕不是因為我們現在沒有能力暴力拆遷;我們反對欺壓農民,也絕不是因為現在還沒有條件欺壓農民。

生而為人,總得有些是非觀念。明明是制度性的批評,為何要異化為對國民性的批評?當農民被逼下跪,我看到的不是國民性,而是強權不被遏制;當市民不排隊,我看到的不是國民性,而是公民教育缺失;當一位老人摔倒在街上卻沒有人敢去扶起他,我看到的不是國民性,而是法院此前的裁決沒有守住社會正義的底線;當海選出現混亂,我看到的不是國民性,而是民主需要持之以恒的訓練。

德國人當年談國民性,是一種種族優越主義。而在中國更傾向一種反向種族主義,即熱衷于討論本國國民如何之低劣。在這里,國民性與其說是一種反思,不如說是一種勢利的宿命論。它的作用更在于自我撇清與他者歸罪,客觀上更為拒絕制度改造者開脫。

沒注意到么?在中國,一些拒絕實質性變革的政府官員會大談中國特色,而高高在上的社會賢達大談國民性,二者實為一丘之貉,即都是讓中國人的精神矮化于人類的基本價值。所以我說,中國若要進步,現在亟需討論的是如何搬走這兩塊觀念上的絆腳石,理清歷史與現實的脈絡。唯其如此,才可能從點滴做起,誠懇應對這個時代的當務之急。

2去尋找屬于本鄉本土的小歷史

早在兩年前,我曾醞釀為這本書寫一篇題為“八千里路云和月”的后記。當時我駕車回到小堡村過中秋,接下來就一路東進西突、曲折北上,往返約四千公里。

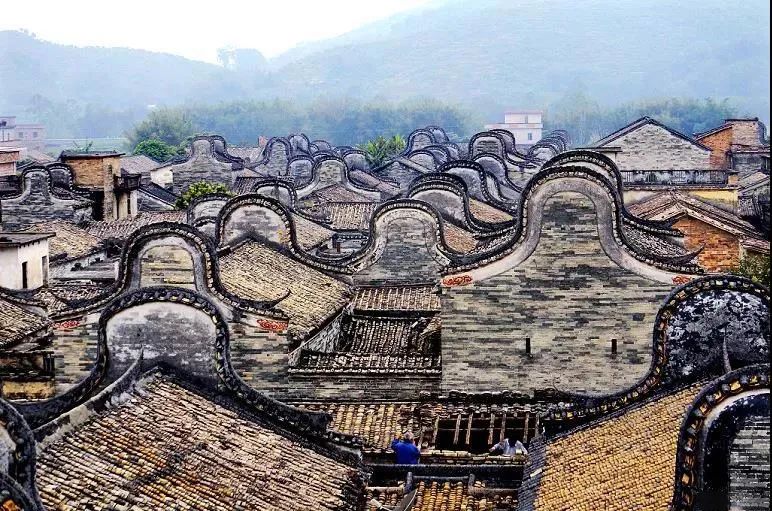

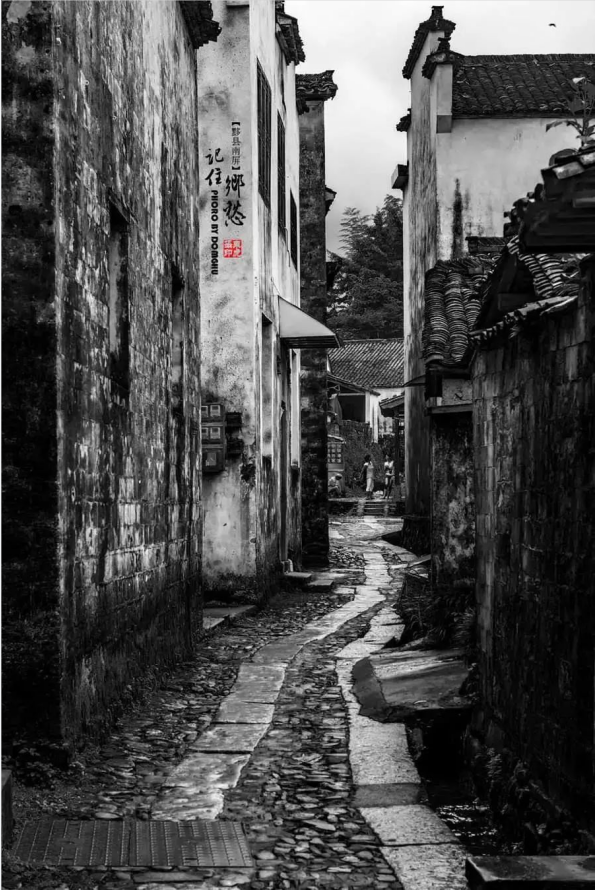

遺憾的是,近代歷經太平天國、抗日戰爭、WG三次洗禮,至今只剩下26個天井。熟悉中國歷史的人知道,這已是幸運。而當我走上其中一間的木質樓梯,竟然有些恍惚,只覺得一切似曾相識。那樣的樓梯,那樣的雕飾,那樣的陽光,那樣的氣息,讓我在樓梯間閉目良久,直至昔日重來,終于想起幼年住在大姑家爬樓梯時的情景。

大姑離我家只有五六里地,小時候我常去她家玩。當時姑父家的三兄弟和另一戶人家合住在一起。那是土改“鏟富填貧”時分給他們的一個大宅子。毫無疑問,這也是我在鄉下偶爾住過的最好的房子,它上接天,下接地,宅子的中間還有個難得一見的天井。我的童年在那里留下了一些美好的回憶。

不過,雖是地主,據說也只是剛剛起步,換在今天充其量只能算得上是個“富二代”。待被抄沒了家產,他的老婆也就是通常說的“地主婆”嚇壞了,躲到山上,沒幾天就找棵樹上吊了。而這“地主”雖然沒被立即處決,但也很快病死了。

與此相關的新聞是,近些年在江西活躍著不少古宅販子。他們在鄉下購買古宅,通過拆解、修繕和異地重建,好的一轉手能賺上百萬元。而有關這些古宅的記憶自然在它們原有的土地上徹底消失了。

在歐洲你能看到成片的古堡,而今天的中國人能看到什么?在這個急功近利、弱肉強食的時代,過去是幾代人蓋一座房屋,守一份祖業,而現在沒有真正屬于自己的土地的人們,不是房子被拆就是急著換個更大的房子,將來又能有多少關于房屋的記憶留給子孫后代呢?更別說,今天的高房價已經毀滅了無數年輕人的生活與夢想。

幾千年文明延續至二十世紀時,這片土地不可能是一窮二白,中國農村也不可能完全赤貧——這個念頭在我走進胡適先生留在績溪上莊的老宅子時尤其強烈。在過去的一個世紀,由于各種原因,我們已經失去了太多美好的東西。而且,我們在繼續失去,有的甚至比過去還更嚴重。

3有故鄉的人必須心存敬畏

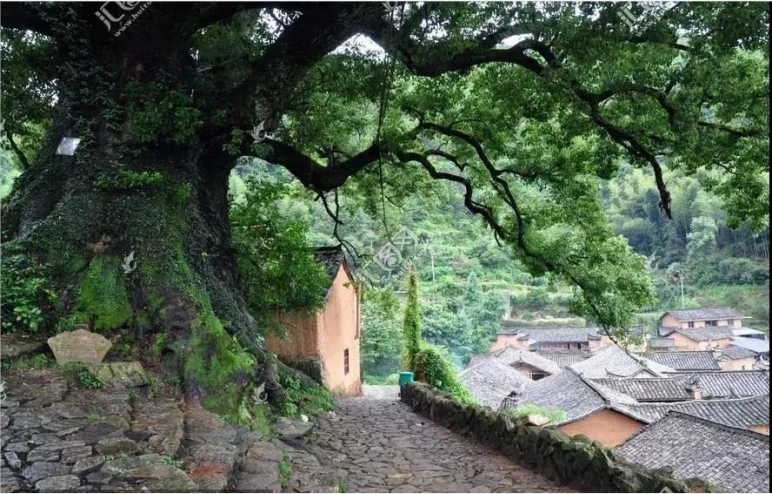

相較于城郊或礦區農村來說,小堡村人或可說幸運,因為它既偏僻,又無資源,至少短期內不會因為城市化或者工業化而淪陷。然而這些年,我的內心卻越來越感到不安。

而且,就在大連人為反對PX項目而散步一兩個月后,縣里有63個化工項目集中簽約生產。我在網上看到當地有些年輕人為此消息振奮,認為它們勢必會帶動當地經濟的大發展。可問題在于,在此大干快上的背景下,當政府的GDP沖動和企業的創收沖動合而為一,當環保部門甚至進不了污染企業的大門,誰來確保這一片錦繡河山不重蹈各地發展飲鴆止渴的覆轍?

據記者不完全統計,受污染稻田范圍至少在千畝以上。盡管某有機硅廠每年都會對受損村民以“污染補償費”之名進行補償,可低廉的補償費無疑是杯水車薪。村民更要問的是,受污染的稻谷是否可以安全食用?而記者也不忘向我感慨,以該有機硅廠為龍頭發展起來的有機硅城,里面有幾十家中小化工企業,這些中小企業的監管更難,如果監管失控,這個化工城就會成為定時炸彈。

這些年來自全國各地的有關“癌癥村”的報道可謂層出不窮。2011年,云南陸良鉻渣傾倒事件引起網民的關注。在被遺忘的興隆村,依然有癌癥病人在吃臭蟲治病,村民稱近10年共有37人死于癌癥。

據我查考,這段在網絡上改頭換面,廣為流行的話是作者從《荀子·王制》或《尉繚子·戰威》那里借來的。雖然“版本混亂”,不難看出的是,無論早在春秋戰國、明王朝,還是現在,人們對“王者之國富民,無道之國富國家”等藏富于民的思想總會有著強烈的共鳴。

即使是在今天,一些城市開始借助網絡完成散步,試圖“遇見可說服的市長”,大多數有責任心的農民依舊只能散兵游勇地抗爭,或像安徽蚌埠的村民一樣繼續“有組織地下跪”,跪請環保總局檢查組的官員前來治污。

“比薩斜塔不會倒,非常重要的原因是它不會長高。”經濟學家趙曉這樣表達了自己對中國發展的憂慮。為了各自的故鄉還能回得去,還請這個時代忙于建設的諸位記住這句話吧。有故鄉的人知道如何熱愛并捍衛屬于自己的土地,有故鄉的人知道在他人故鄉中看到自己的故鄉的命運,有故鄉的人必須心存敬畏。

4“中國不亡,有我”

人不能永遠活在憂慮之中。在結束這篇文字之前,讓我繼續說一些感恩的話吧。

感謝編輯王光燦的一絲不茍,感謝他與我談起上學時在河南上蔡縣附近隨處可見的農民賣血隊。這個細節讓我又一次想起那群被遺忘的人,更意識到本書中所寫的農村及其傷痛,不過是中國鄉村微不足道的一角。遇上光燦這樣有耐心、有學識又有社會關懷的編輯是作者的福氣。

我要感謝的名單還有很長,恕未一一列出。

我像他一樣相信每個人的時間都是有限的,所以不要浪費時間去過自己不想要的生活;相信人不能欺騙,因為你能騙到的都是相信你的人。對于這樣一位偉大的創造者的離去,我實在沒有理由為他哀悼,因為我活得還不夠盡心盡力,不夠全心全意,因為在他面前,我的慚愧多于悲傷。

“要么忙著生,要么忙著死”,許多人都記住了《肖申克的救贖》里的這句臺詞。其實,對于任何一個生命來說,生與死都是同時進行的。生是一輩子的事,死也是一輩子的事。從這方面說,我很慶幸看到我的故鄉以及這個世界,雖然時刻經歷著衰朽與死亡,卻也時時在生長。我也希望自己能夠參與到這個萬物生長的過程中來。

我相信,即使我不能阻止一些美好事物的離去,我還可以做另一件有意義的事情——就像影片《入殮師》里的大悟一樣,回到故鄉,領悟生命的真諦與尊嚴,讓那些逝去的人與事,在我的回憶里獲得溫情與敬意。我相信,即使故鄉淪陷,我仍可以在一個美好的世界里度過一生,因為我的一生都在為那個美好世界而努力。

(來源:熊培云《一個村莊里的中國》后記,作者:熊培云。僅供學習交流,圖文如有侵權,請來函刪除。)