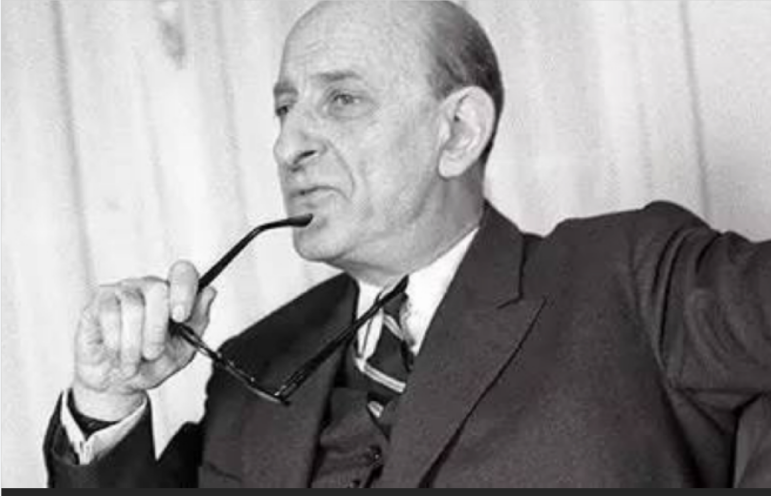

1983年10月17日,雷蒙·阿隆因心臟病突發溘然長逝。

他曾在綏靖主義橫行的時代,孤身對抗蘇聯極權思潮;他曾尖銳批判羅素、薩特等同代哲學家,仍然獲得他們的尊敬;如果說托克維爾對美國民主制度開創性的考察,預言了民主的到來;他則是在民主體制遭受蘇聯和納粹帝國致命威脅的時刻,挺身而出捍衛民主的人。他是法國最偉大的思想家。

在那個自由衰微、極權狂飆的至暗時刻,他是“祖國的異類”,也是時代的燈塔。當歐洲知識界集體陷入激進狂潮,只有阿隆始終保持了冷峻的思考——

那就是,堅定不移地對五個邪惡觀念“說不”。

一、堅決對蘇聯體制說不

蘇聯誕生后,很快成為人們眼中和平、幸福、自由的新希望。幾乎所有厭惡資本主義知識分子,包括薩特、蕭伯納、羅曼·羅蘭等西方思想家,乃至魯迅、胡適等中國知識精英,都曾都把蘇聯當成完美社會烏托邦。

然而,阿隆卻一反時代潮流,在《回憶錄》一書中,他尖銳地揭露:蘇聯和法西斯并無區別。

那里沒有政治自由,人民只獲得了一個主人的虛假名義,仆人卻獲得了生殺予奪的絕對權力。那里沒有個人自由,所有公職人員都只對上級負責,都在濫用權力、魚肉百姓。那里沒有思想、言論、科研等等一切自由,人們陷于謊言、不公和絕望。

阿隆甚至進一步指出,蘇聯的邪惡遠超納粹:納粹只是以國家壓倒了社會和個人,蘇聯卻是要壟斷一切思想,消滅一切道德,使獨立思考變成大逆不道。

二、堅決對“知識分子的鴉片—意識形態”說不

在一般人眼中,知識分子是以真理和良心來說服人。但其實,他們常沉湎于某些錯誤的觀念,并將其上升為不容置疑、不可挑戰的新宗教。

阿隆將這些教條稱之“知識分子的鴉片”,并以尖銳、冷峻的筆調剖析了很多著名知識分子吸食上癮、顛倒是非的癥狀。

在《知識分子的鴉片》一書中,阿隆指出了知識分子創造的三個新宗教——左派、大革命和無產階級。

在“上帝已死”的時代,意識形態填補了人們的精神空白,并且為知識分子的權勢服務。因此,它們比傳統宗教更自私、更反智、更霸道,更具傳染性。

但是大眾盲信知識分子的光環,對這些觀念不加批判地使用,導致深重的災難。

阿隆為此反復警告:知識分子必須竭力保持清醒和謙卑,敢盡言責,善盡言責。

三、堅決對“歷史決定論”說不

意識形態神話的背后,其實有一個更深刻的觀念原因,就是相信某些人已經發現了“歷史和社會的終極規律”——歷史決定論。

阿隆在《歷史講演錄》中指出:歷史不是一條單向、自動延伸的道路;歷史是由生活在特定環境中的每一個個人組成的。人的行為改變,歷史方向就會改變,而人是根據自己的欲求和理想來行動,因此所有人的認識永遠是孤立、零碎和暫時的。

任何人倘若聲稱自己發現了宇宙真理,可以解釋歷史的走向、人類的未來,都是理性的僭越、虛假的畫餅。如果以“美好未來”為借口,要求人們“暫且忍耐”暴虐統治,那就是罪惡的辯護詞。

無獨有偶,在本書之后不久,奧地利哲學家波普爾在其《歷史決定論的貧困》中,從科學哲學的角度,論證了阿隆的先見。

四、堅決對國際政治的宏大敘事說不

無論古今中外,國際政治都是充斥著陰謀論、叢林法則的觀念戰場。其罪魁禍首,正是宏大敘事的觀念體系。

雷蒙·阿隆在國際政治力作《民族國家間的和平與戰爭》一書中,尖銳抨擊了文人、政客生造宏大敘事的言行。

他多次精準預言了國際政治,卻冷靜地指出:國際關系具有不確定性,不能用任何模式、理論去作簡單的解釋,理論家也必須盡早拋棄做出預測的幻想。

政治的走向,取決于政治家的自由決斷。他說:“考慮政治,就是考慮唱戲,考慮臺上的演員,考慮他們的決策、目的、手段,和他們的精神世界。”

他還進一步指出:政治唯一的核心,就是審慎。

審慎,就是要衡量特定的局勢和具體的數據,而不是拘泥教條、無視現實;審慎,就是寧要有限的暴力,也不要懲罰假定的犯罪方,不要所謂的絕對公正;審慎,就是確立具體的、可以實現的、符合世俗法則的目標,而不是無限度的、無意義的目標,更不能綁架全民追求宗教式的目標。

五、堅決對“自由的諸多謬論”說不

如果說現代文明,只有一個核心觀念的話,那就是自由。

然而,人類社會充斥著對自由的濫用和歪曲。羅蘭夫人在斷頭臺前就曾感嘆“自由、自由,多少罪惡假汝之名”。

雷蒙·阿隆在《論自由》一書中,雄辯地批駁了對“自由”的種種濫用和歪曲。而且鮮明地主張:對個體價值的尊重,是一切自由的核心要素。

無論國家和社會的自由,無論形式或現實的自由,無論是古典或當下的自由,無論社會或精神的自由,都必須以尊重個體自由為必要前提,否則一切自由理論都是空中樓閣、放縱欲望。

當阿隆逝世的時候,英國歷史學家朱尼·托特如此評價道:很多人把阿隆看作“法國保守派精英卑鄙無恥的化身”。但同樣是這些人,今天卻將阿隆視為自由思想復興的最大希望。

當年“寧要跟著薩特錯,也不要跟著阿隆對”的口號,已經隨著時代的演進,煙消云散。阿隆的論敵們從未戰勝過阿隆,從前沒有,后來更沒有。

時至今日,人類政治、觀念和文明再次滑向至暗時刻,每一個意圖回歸理性和良知的社會,都需要雷蒙·阿隆這樣的知識分子。

我們也許無法“像阿隆一樣總是正確”,但至少應該慶幸,曾被阿隆的智慧刺痛過,警醒過。

(本文選自公眾號經濟學人院文章,轉載僅供學習交流,圖文如有侵權,請來函刪除。)