作者通過2022年兩個熱點事件引出對《人的應(yīng)當》一書的思考,并在結(jié)尾得出結(jié)論:為了在生命過程中認識真、善、美,并保持去實踐它們的勇氣、信心和自我約制的持續(xù)性美德,要去尋找屬于自己的“應(yīng)當”。

說來也巧,開始讀這本書時正值俄烏戰(zhàn)爭爆發(fā),讀完這本書時又趕上唐山打人事件,一頭一尾兩件事,恰恰都因應(yīng)了《人的應(yīng)當》一書中所說的觀點,社群暴力和內(nèi)部奴役。

按照書中的觀點和邏輯,人類的群居存活方式和社群生活方式,促成了人類非同凡響的群體性進化與文明創(chuàng)造。但人在用社群“組織”去提升個體安全感的同時,更大的不安全感被孕育出來。

社群外部,因爭奪外在資源、榮譽而發(fā)生的社群組織之戰(zhàn)常常是血腥且暴力的,社群組織化沖突的危機替代了個體在整個世界中孤獨無助的危機。

即使在被我們定義為“現(xiàn)代文明時期”的今天,一個國家社群也可以任意以自我言說的邏輯將另一個社群定義為“敵人”,進而發(fā)動戰(zhàn)爭以群體誅殺之,而在人類數(shù)以萬年的長期歷史進程中,這種社群之間的“敵人”定義與暴力誅殺是人類所具有的基本特質(zhì)與常態(tài)。

而為了應(yīng)對這種來自外部的暴力威脅,解決方案幾乎都是采用擴大社群規(guī)模與邊界的方法,來增加社群成員數(shù)量,從而增強社群內(nèi)部成員間的公共凝聚力和號召力,以達到增強外部暴力抵御能力的“公共”目的。

這既解釋了今天的俄烏戰(zhàn)爭緣由,也指出了北約步步東擴、俄羅斯用兵烏克蘭的原因,不過是社群間的暴力威脅,以及對社群規(guī)模的極限追求罷了。

人本來應(yīng)該有個體的自我約制、自我激勵和自我堅定的“人的應(yīng)當”,人也應(yīng)當有自主理性。但是通過唐山打人事件,一家燒烤店內(nèi)發(fā)生的一群暴徒對幾名弱女子的肆意侮辱與毆打,卻將這種“人的應(yīng)當”消彌殆盡。

盡管這一事件中,體現(xiàn)了“人的能夠”——眾人可以在燒烤店享用多種美食、美酒,喝酒吃肉,其中一個暴徒甚至還開著一輛邁巴赫,在物質(zhì)文明上顯示出一種蒸蒸日上的感覺。也體現(xiàn)了“人的必須”,事件發(fā)生后,警方異地辦案,暴徒逐一抓獲,按照學者的專業(yè)分析、輿論的洶洶表態(tài)和官方會議的定調(diào),這批暴徒必然會受到法律的嚴懲,法律法規(guī)和社會道德體系建構(gòu)了“人的必須”。但是,被打成重傷的女子身心受到的傷害恐怕一生都無法彌補。

很多人在網(wǎng)上譴責“男人打女人”,將此事解讀為“性別對立”,這當然是一個順理成章的角度,也是非常重要的一個觀點。但似乎還可以由此延伸到別的角度,比如這批暴徒的暴力普遍化。

如果理性分析那些暴徒的行徑,從監(jiān)控畫面中可以看到,有男子拽著女子的頭發(fā)拖出店外,猛踹頭部。其行為之殘忍,對他人的生命絲毫不在乎的樣子,令人發(fā)指。

從畫面中的信息也可以看出,這幫人渣行為之囂張、下手之殘忍、滋事之肆無忌憚,儼然自己就是為所欲為、生殺予奪的人上人,可以隨意踐踏、擺布別人的尊嚴,可以隨時隨地奴役他人,看起來有點有恃無恐。也就是說,他們的這種訴諸個體的暴力,幾乎是無差別的。

如果這件事沒有曝光,今天打的是幾位弱女子,改天他們遇到了老人行動遲緩讓他們看著不爽,看到孩子嬉鬧讓他們心煩,看到別的男人影響了他們的心情,也會這樣恣意侮辱、毆打。

從他們的殘忍和囂張中,看不到絲毫對他人人格的尊重、生命的在意,這種社群內(nèi)部的強制和奴役現(xiàn)象,依然還會發(fā)生。

從這些事件說起,只是為了印證與這本書的緣分,說明對這本書既有思想深度也有現(xiàn)實關(guān)照的服膺。

事實上,這本書不僅有深刻的抽象提煉和思想馳騁,也對社會現(xiàn)實和時代病癥進行了鞭辟入里的分析,比如在書中的最后部分,關(guān)于公司及企業(yè)家的本質(zhì)分析、廣告?zhèn)髅綐I(yè)的擴張對思想理性的傷害、華爾街金融業(yè)的無序擴張和“自由騰飛”、經(jīng)濟市場對政治市場的侵蝕、專家的分工細化、極端個人主義的思潮、經(jīng)濟學家的上躥下跳、欠發(fā)達國家的“半現(xiàn)代化”、希臘債務(wù)危機、英國脫歐、國家福利主義泥淖等等,都是對現(xiàn)實社會議題的直接關(guān)照。

雖然這本書不在我的閱讀舒適區(qū),但幸得應(yīng)當讀書社群內(nèi)小伙伴的激勵,還是以三個月的時間,陸陸續(xù)續(xù)啃完了這本書。

這本書無論是信息密度、知識濃度,還是思想深度和理論高度,對我來說都有點“醉氧”的感覺。粗略體會,首先有三:

獨特的思想框架

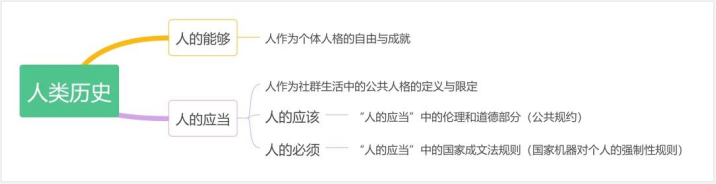

一是構(gòu)建了一個獨特的思想框架。具體來說,就是將人類有文字記載以來的歷史,概括為人類關(guān)于“人的能夠”與“人的應(yīng)當”之間矛盾、沖突并相互推動的歷史。

按照書中的觀點,“人的能夠”在很大程度上表現(xiàn)出人作為個體人格的自由與成就,人有思考的自由、選擇的自由和行動的自由,并因這種自由而享有其思考、選擇與行動的成就。

“人的應(yīng)當”在很大程度上表現(xiàn)出人作為社群生活中的公共人格的定義與限定,它是對人作為個體自由邊界的定義與公共空間規(guī)約——只有一個個體自由之公共邊界或公共空間被構(gòu)建,個體自由的無度發(fā)揮才能被規(guī)約,人作為個體在群體中的自由才是可能的。反之,只有作為個體的人獲得在群體中可以明確定義和衡量的自由,這樣的群體生活才使人能夠建立穩(wěn)定的預(yù)期或期盼,才值得人過。

因此,人的能夠和人的應(yīng)當猶如錢幣的兩面,人始終無法擺脫這兩個命題的助力與困擾。這兩個命題破解的過程,定義了人類全部的文明史。

而“人的應(yīng)當”,部分內(nèi)容又被界定為“人的應(yīng)該”和“人的必須”。“人的應(yīng)該”是“人的應(yīng)當”中的倫理和道德部分,它體現(xiàn)了共同體在特定時空中對個人行為的、非成文法的公共強制,希望每個人依這種公共約定俗成的道德壓力來修正自己的行為,以使自己外在地與共同體的行為習慣保持某種協(xié)調(diào)一致。但這種“人的應(yīng)該”的公共道德,并不能給每一個個體帶來生命的激情想象,因此不能帶來自我激勵及自我堅定。

“人的必須”則是“人的應(yīng)當”中的國家成文法規(guī)則,是國家機器對個人的強制性規(guī)則。隨著共同體國家這種強制組織的出現(xiàn),“人的應(yīng)當”中包含的自我規(guī)約,繼續(xù)被部分轉(zhuǎn)化成很多內(nèi)容,進而形成國家成文法規(guī)則,用以進一步約制個體的行為,而這些內(nèi)容屬于“人的必須”,是國家機器對個人的強制性規(guī)則——不遵守這些規(guī)則會給個人帶來嚴重的后果,比如喪失人身自由和生命。

正如書中所說,雖然每一個社會共同體中的倫理道德約制和法律規(guī)則對人的管控,都會勢所必然地在歷史中出現(xiàn)并發(fā)揮作用,但這種公共規(guī)約之“人的應(yīng)該”和國家強制性規(guī)則之“人的必須”,都不可能給人帶來自我規(guī)約,自我激勵和自我堅定的激情想象和神圣理性,不可能讓那些引領(lǐng)我們穿越歷史迷霧的偉大先賢靈魂產(chǎn)生,因此依然不能完全替代我們所要討論的“人的應(yīng)當”。

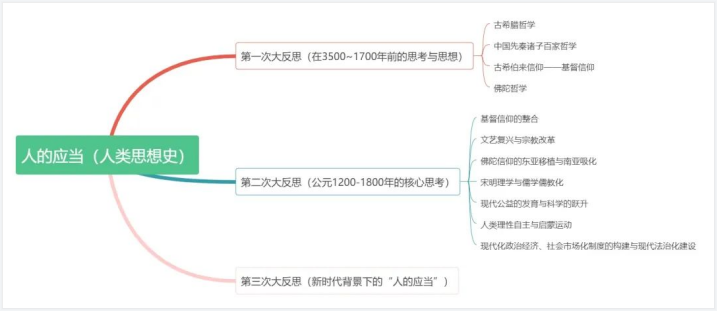

因此,我們依然只能在信仰的靈性領(lǐng)域中尋找“人的應(yīng)當”,找到人類生生不息、取之不竭的精神性源頭。相應(yīng)地,本書將將人類思想史進程,即尋找“人的應(yīng)當”的過程,分為人類經(jīng)歷的三次大反思。

而且,本書對人類反思進程充滿了憂患意識。比如書中論述道,隨著新工具崇拜的盛行、實用主義世俗化的浪潮無度演進和商業(yè)化對政治與社會的滲透加深,人類在海量的碎片化信息中迷失方向,往往無法擺脫一生的壓迫感和無度忙亂,不關(guān)心生命的過去,也不關(guān)心生命的未來和意義,一味強調(diào)“活在物理性的當下”,因而也失去了內(nèi)在自我約制、自我激勵與自我堅定的“人的應(yīng)當”,恰如末路狂奔而不知航向。

而且,人工智能、基因工程、環(huán)境惡化、恐怖主義、核武威脅等,每一項人類自以為傲的“人的能夠”的群體性技術(shù)創(chuàng)新積累都可能終結(jié)人類。

因此,正如書中所說,如何響應(yīng)人類第三次大反思的歷史呼召,深入思考與辨析生命的意義在新時代背景下的“人的應(yīng)當”,已經(jīng)成為人類最大的也是最緊迫的問題。

人類思想史的清晰脈絡(luò)

二是梳理了人類思想史的清晰脈絡(luò)。從古至今,由西而東,本書呈現(xiàn)了紛繁復(fù)雜的人類思考成果和波瀾壯闊的人類思想進程,勾勒了人類思想史的全貌。

不過,讀完這本書,我有一點粗淺感受,與其說這本書是“人類三千年思想史”,不如說是“人類三千年宗教思想史”,顯然,宗教思想史不能直接與思想史畫等號,即便從某種程度上來說,宗教思想史構(gòu)成了絕大部分的思想史。

就像書中所言,信仰不僅限于宗教,且宗教化的過程,往往帶來教條化、儀式化和組織化,反而有可能丟棄信仰中最深刻、最系統(tǒng)的理性邏輯。

中國因為缺少宗教信仰而廣受文化質(zhì)疑,但是就有國外學者認為,中國人的信仰是文化,而非宗教。只是不知道這種文化信仰,對信仰的理性邏輯又會帶來什么,會不會也是教條化、儀式化和組織化。

有一種說法是,外國人普遍都認為:長期以來中國人都沒有信仰,沒有任何的敬畏心。國際著名調(diào)查機構(gòu)蓋洛普,曾經(jīng)進行過一項數(shù)據(jù)調(diào)查,結(jié)果顯示,中國有超過60%以上的受調(diào)查者表示沒有宗教信仰。這樣的數(shù)據(jù)讓很多外國人對中國人感到不幸。

但是英國教授馬丁·雅克就曾說,中國人不信仰宗教并不代表沒有信仰!中國人的世界觀、價值觀、人生觀從來不是基于宗教道德層面上的考慮,而是基于對自己生命和生存方面上考量。

其實信仰直觀的表現(xiàn)是一種希望,是人們的精神寄托,歐洲國家普遍信仰上帝,而中國人信仰、崇拜的就是自己的祖先,那些不怕困難、開辟歷史的祖先們才是中國人的信仰。

按照這位教授的分析,在幾千年的歷史長河中,不管是在神話中還是在現(xiàn)實中,每當中國遭受磨難時,中國人都沒有選擇將希望寄托在神靈身上,而是依靠自己的力量戰(zhàn)勝苦難。

在網(wǎng)上看到一篇文章,作者說,在我們的信仰里,不是沒有神,也不是不信神,而是這神就是我們自己。西方的神是從天而降解救人類的,而我們神是從人修煉、最終封神的。

宇宙混沌,我們開天辟地;天漏了,我們煉石補天;太陽太毒,我們羿射九日;山擋路了,我們堅持不懈地移山;海浪洶涌,那就把海填了!與馬丁·雅克教授的分析如出一轍。

我還看到過,被譽為“中國互聯(lián)網(wǎng)公益教父”的陳一丹也曾說,“中國一直相對缺乏宗教,中國信仰的載體是文化,千百年來都是儒釋道文化。所以我們的信仰跟別人還不太一樣,不一定以宗教形式,中華傳統(tǒng)文化對中國才是最合適的。”

忘了在哪篇文章里,葛劍雄教授說,中國人的信仰基本上是“因果報應(yīng)”。綜合這些觀點看,中國人的信仰不是上帝,不是宗教,而是自己的祖先,是自己的文化。姑且不論這種有別于西方中心論和信仰衡量標準的說法是否權(quán)威,但有一點是肯定,那就是對于信仰,對于宗教,大家的看法是多元的。

宗教和信仰涵蓋不了人類思想和情感的全部,似乎也囊括不了人類所有的生命探索和思考努力。所以,我才覺得以這本書的主體內(nèi)容來看,書名的“人類三千年思想史”似乎具體為“人類三千年宗教思想史”更為周嚴。

虛實結(jié)合的人類追求方向

三是指引了虛實結(jié)合的人類追求方向——虛者為建立“ 正確的信仰”,實者為維護基于國民性基礎(chǔ)的三大市場競爭制度。

在本書中的最后部分,感覺何道峰老師對英國基督教神學哲學思想和科學自主理性相并重的三大市場競爭制度,比較推崇。

在對人類理性的追求路徑上,何老師似乎也指向建立在國民現(xiàn)代性公共選擇基礎(chǔ)上的三大市場競爭制度,而國民現(xiàn)代性基礎(chǔ)由“自由”“平等”“公平”“公義”“正義”這五大基石構(gòu)成。

正如書的最后所說,培育“自由、平等、公平、公義、正義”的國民現(xiàn)代性基石并動態(tài)地維護它們,是一個民族實現(xiàn)現(xiàn)代化并保持現(xiàn)代化競爭力的長期責任。

如果將視角拔離社會現(xiàn)實而關(guān)照人類內(nèi)心世界,那么,誠如書中所言,人因獨特的脆弱性而作為一種在宇宙萬物關(guān)聯(lián)中獨特的社群生活動物,必然需要堅持真、善、美,擁有勇氣、信心、自我約制的持續(xù)性美德,否則人必生活在人與他者弱肉強食的內(nèi)外暴力相向之叢林法則中。

因此,為了在生命過程中認識真、善、美,并保持去實踐它們的勇氣、信心和自我約制的持續(xù)性美德,人必須建立“信仰”。

因為只有正確的信仰才能使每一個生命個體認識并實踐真、善、美,并由此生發(fā)自我約制、自我激勵與自我堅定的“人的應(yīng)當”,以使人生命中練就的日益增強的群體性“人的能夠”不會因成為脫韁的野馬而失向馳騁。

如果結(jié)合三大市場競爭制度的社會現(xiàn)實,那么,書中也認為,那些耳熟能詳?shù)摹白杂伞⑵降取⒐健⒐x、正義”等公共精神的詞匯不是人造的辭藻,而是代表天賦人權(quán),值得我們每一個人去堅持與捍衛(wèi)。

作為持有這份珍貴信念的個人,我們能夠找到生命的內(nèi)在信心與力量,找到自我約制、自我激勵和自我堅定的每時每刻的人的應(yīng)當,去守衛(wèi)賦予每一個人的“自由、平等、公平公義、正義”之公共精神。

(本文來源于老薛讀書,作者左小岸。轉(zhuǎn)載僅供學習交流,圖文如有侵權(quán),請來函刪除。)