什么是文明?這個概念充滿了爭議。很多人在談及“文明”時,總是冠以“古代”或“現(xiàn)代”、“東方”或“西方”,試圖證明文明的“多樣性”。

-1-

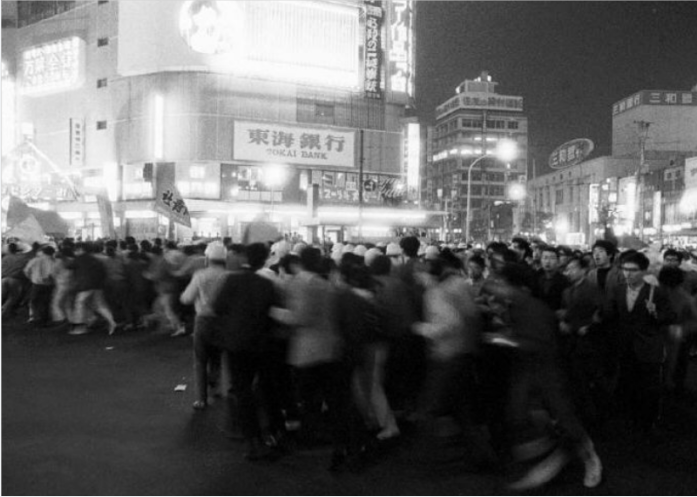

人類活得越來越好,首先得益于越來越安全。而來自同類的暴力行為,始終是人類安全的頭號威脅。

幾千年來,人類相互間的暴力行為越來越少,就是文明進步的首要標志。

比如英國統(tǒng)治印度期間,廢除了寡婦殉葬制度,降低了暴力濃度,所以英國比印度文明。然而,即便在物質(zhì)豐富的現(xiàn)代社會,國與國、人與人的戰(zhàn)爭狀態(tài),仍然威脅著人類生存。

比如在某些地區(qū),可以合法的砸死出軌女性,還有性奴、殺嬰等等,都是極其野蠻的行徑。人類能夠減少暴力、擁抱文明,或許是個偶然。

正如思想家威爾·杜蘭特在《世界文明史》中所說:來自國家的集體暴力,一直是文明的最大威脅。在有文字記載的3421年中,只有268年沒有發(fā)生戰(zhàn)爭。

在可預見的將來,暴力仍將威脅人類的生存。因此,如何防范他人的野蠻,決定了我們的安全感;如何克制自身的野蠻,則是決定了我們的道德感。

-2-

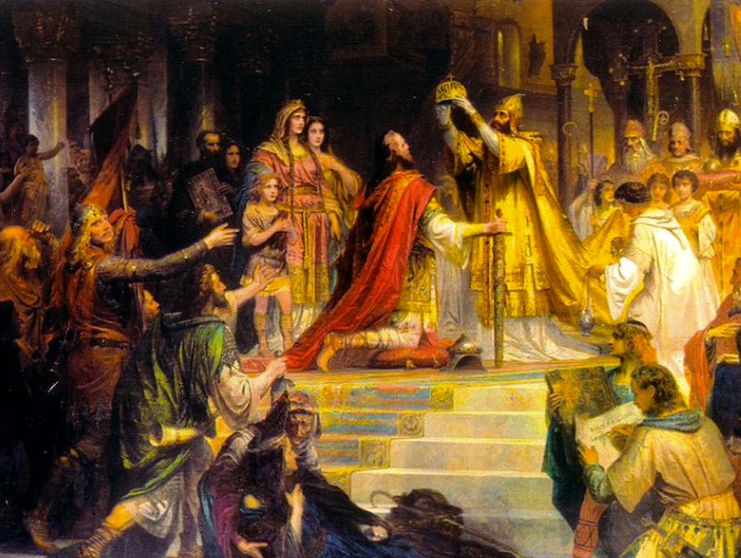

穩(wěn)固的、明確的私有產(chǎn)權(quán)

兩只螞蟻爭奪一塊面包、獵豹和鬣狗爭奪一塊肉,都是弱肉強食的叢林法則。蘇格蘭啟蒙的集大成者、亞當·弗格森在《論文明社會史》一書中發(fā)現(xiàn):動物無法表達“我的”、“你的”,只有人類可以。

所以他主張,私有產(chǎn)權(quán)是“文明和野蠻的分水嶺”,是人類與動物最大的區(qū)別。

休謨、斯密、哈耶克等思想家,都強調(diào):先有私有產(chǎn)權(quán),才有市場和法律,才讓人類告別叢林法則,進入契約社會。

米塞斯甚至斷言:一個不尊重私有產(chǎn)權(quán)的社會,只能停留在極低的文明水平。“風能進、雨能進、國王不能進”——穩(wěn)固、清晰的私有產(chǎn)權(quán)是“人之為人的尊嚴”,也是窮人免于剝奪、脫貧致富的唯一機會。

“好鄰居不如好籬笆”,產(chǎn)權(quán)邊界越清晰的制度,越能鼓勵人們誠實守信。私有財產(chǎn)受公平保護的程度越高,文明程度就越高。

-3-

動物的協(xié)作程度遠遠不如人類,所以人類盡管體力不占優(yōu)勢,卻成了萬物之靈。文明的進步,就是從封閉、掠奪的野蠻秩序,逐步轉(zhuǎn)向開放、協(xié)作的文明秩序。

比如古代游牧民族侵略中原,搶劫、殺戮甚至吃人肉。后來一些部落逐漸與漢人貿(mào)易,就是向文明開化。

現(xiàn)代社會,市場分工已經(jīng)高度職業(yè)化。全球化時代以來,全人類的科技和生活水平,都呈加速度增長。更進一步說,一個國家最重要的開放,不是對外開放,而是“對內(nèi)開放”。

正如人類學家麥克法蘭教授在《文明的比較》中所揭示:英語文化圈之所以能夠形成“自由、包容、有活力的社會”,正是因為“經(jīng)濟、政治和榮譽機會,對所有人都平等開放”;而那些自我封閉的社會,無論許諾多么美好的未來,都陷入了暴力、貧困、奴役的惡性循環(huán)。

-4-

動物沒有長期的記憶,也不能預測遙遠的將來。因此,動物沒有誠信倫理,也無法預見功利行為的惡果。

但人類是有歷史和預見的生物。在積累足夠的博弈經(jīng)驗以后,人類逐漸達成共識:依靠相互殘殺,無法走出囚徒困境;唯有互惠互利的契約關系,才能帶來持久的安全和繁榮。

文明社會的遠見,還體現(xiàn)在對歷史的尊重、對未來的關切。隨著文明層次的不斷提高,契約精神越來越重要,人類有了更偉大的發(fā)明——貨幣信用。

動物和野蠻人沒有達到“商業(yè)文明”的層次,因此無法理解貨幣信用的本質(zhì)。正如馬修·梅爾科在《文明的本質(zhì)》一書中描述的,當魯濱遜和星期五被困在荒島上時,金錢的價值比不上一盒火柴;但是當星期五跟隨魯濱遜來到文明社會,發(fā)現(xiàn)金錢竟然可以買到很多東西。

所以,越是金融市場開放發(fā)達的社會,其文明層次就越高。孟德斯鳩甚至斷言,有商業(yè)的地方就有自由、美德與法治。

-5-

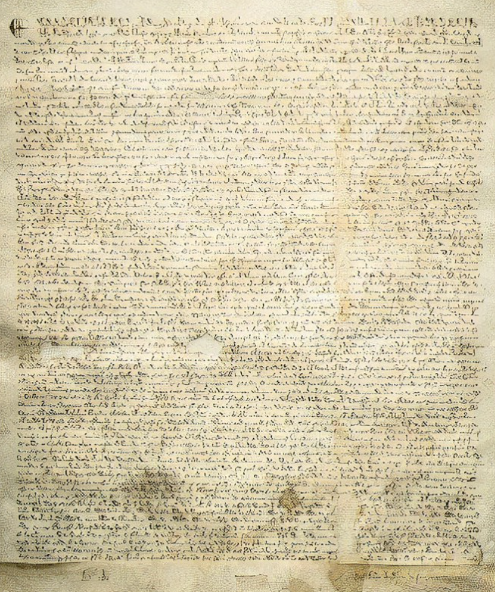

文明社會,一定是法治社會:法律之下,人人平等;法律保護所有人的自由;立法公平、公正、公開;司法遵循程序正義……

正如亨廷頓在《文明的沖突》一書中所說,西方社會與其他社會最大的區(qū)別,就是極端看重法治和個人自由。比如在英美國家,政府只能在法律許可的范圍內(nèi)行事;公民卻可以做法律尚未禁止的一切事。

憲法有效地保障了基本人權(quán),沒有普遍的任意刑罰,比如饑餓、刑訊逼供、剝奪睡眠。即便是“十惡不赦”的罪犯,也必須經(jīng)由獨立、公正的司法程序,才可以定罪……

-6-

同情心,是人類與動物最大的區(qū)別之一。亞當·斯密認為,自私是生物的天性,是生存和繁衍的依據(jù)。但人類也有同情心,且同情心是“由近及遠”遞減的。

所以文明社會不僅允許“自私自利”,更會鼓勵“平等互利”。當人們可以憑借自由創(chuàng)造、分工合作活得更好,就可以把同情心擴大到陌生人乃至動物。如果一個社會里最弱小的存在,也可以活得尊嚴、幸福,這就是一個高度文明的社會。

回望人類歷史,野蠻和文明一直存在激烈的沖突:暴力與和平,封閉和開放,奴役和自由,契約和叢林……文明的進程,就是讓人類不斷遠離動物、工具的屬性;文明的最大功用,就是“讓人活得像一個人”。

文明社會不等于高樓大廈,但也不是空中樓閣。先有渴望文明的個人,不斷學習和傳播文明的觀念,才有文明的制度落地生根。

(本文來源微信公眾號:先知書店。轉(zhuǎn)載僅供學習交流,圖文如有侵權(quán),請來函刪除。)