十九世紀(jì)下半葉,古老而落后的中國就像一艘破舊的大船,在遭遇歷史前所未有的激流和旋渦之后,已如殘骸一般擱淺在灘頭。在來自世界各方的勢力中,有的只想暴力搶走其中一部分,比如工業(yè)革命后興起的西方列強,有的則試圖用各種毫不相干的思想零件重新拼裝這艘船,比如來自德國、俄羅斯的激進思想。

除上述二者外,來自美歐的傳教士們在中華各地創(chuàng)立的學(xué)校、醫(yī)院,卻為這片支離破碎的土地注入了一股神奇的和平力量。當(dāng)外敵退去,硝煙散盡之后,這些由教會創(chuàng)辦的機構(gòu)反而成為了托載中華巨輪重新駛?cè)胧澜绱蟪钡匿镐讣毩鳌T?9世紀(jì)末20世紀(jì)初創(chuàng)辦的3所天主教背景的大學(xué)和13所基督教背景的大學(xué)中,法國教會背景的2所:震旦大學(xué)、天津工商大學(xué);美國教會背景的14所:燕京大學(xué)、輔仁大學(xué)、金陵大學(xué)、東吳大學(xué)、圣約翰大學(xué)、滬江大學(xué)、華西醫(yī)科大學(xué)、齊魯大學(xué)、華中大學(xué)、福建協(xié)和大學(xué)、之江大學(xué)、金陵女子大學(xué)、華南女子文理學(xué)院,以及唯一位于廣東的嶺南大學(xué)。

1960年前后,《中國基督教大學(xué)史》一套八本在美國出版,哈佛大學(xué)教授、前嶺南大學(xué)理事威廉·歐內(nèi)斯特·霍金(William Ernest Hocking)在給《嶺南大學(xué)(校史)》的序言中寫道:“19世紀(jì)80年代,幾位志同道合者夢想在中國創(chuàng)辦一所美國式的、以基督教為底色的學(xué)院,但他們沒有想到自己會卷入一個新中國誕生的艱難歷程:列強瓜分、王朝傾覆、國內(nèi)戰(zhàn)爭,發(fā)難于歐洲的兩次世界大戰(zhàn)也扭曲了亞洲的版圖。他們的智慧和信仰不時受到生存的威脅,但這是一段不可思議的傳奇,是一部堪稱偉大的教育史詩。”

1.一葦渡江:非變革無以圖存,非教育無以變革

你們往普天下去,傳福音給萬民聽,信而受洗的必然得救。【馬可福音15:15-16】

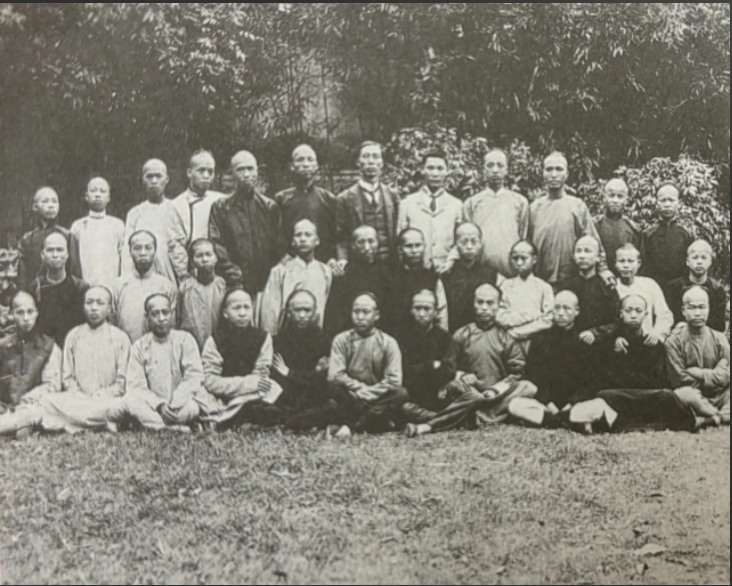

1903年全校學(xué)生

實際上自利瑪竇、湯若望、南懷仁、郎世寧等科學(xué)家兼?zhèn)鹘淌吭诿髂┣宄踹M入中國以來,包括王公貴族在內(nèi)的中國各階層對西方基督宗教就有了教義、科學(xué)等多個層面的了解。到康熙四十年(1701),全國已有耶穌會教堂206座,方濟各會教堂24座,多明俄會教堂6座,奧斯定會教堂4座,傳教士們帶來的數(shù)學(xué)、天文、物理、醫(yī)學(xué)等也極大震撼了中國精英階層。可惜由于教皇克萊蒙十一世下令禁止信徒參與敬天、祀祖、祭孔,所以到18世紀(jì)的康雍時期,清廷逐漸驅(qū)逐在華傳教士,甚至禁止教西方人學(xué)習(xí)中文,自此“西學(xué)東漸”遭挫,“閉關(guān)鎖國”肇始。

此后一百多年,傳教士幾乎在中華大地絕跡,直至1842年《南京條約》之后,“領(lǐng)事裁判權(quán)”的設(shè)立實際上廢止了此前的傳教禁令,大批傳教士在葡萄牙殖民之下的澳門學(xué)成中文之后進入大陸傳教,其中就包括嶺南大學(xué)的早期締造者,來自美國長老會的牧師安德魯?哈巴(Rev. Andrew P. Happer)。

哈巴牧師1844年來到中國時,當(dāng)時人們對基督教并不感興趣甚至充滿敵意,但是他逐漸以精湛的醫(yī)術(shù)贏得了朋友和信徒,直至1885年,也就是他在中國傳教逾四十年后,回到美國向長老總會申請在中國開辦一所基督教大學(xué),獲得批準(zhǔn)。本來哈巴牧師的首選辦學(xué)地是上海,因為他覺得廣州地域偏狹、語言只在本地通用,缺乏全國性的影響力,但當(dāng)時有一件事改變了他的想法。

廣州一位名叫陳子橋的士紳聯(lián)合400人,向籌建方遞交了一份請愿書,要求將校址定在廣州,并且希望哈巴博士能創(chuàng)建一所理工學(xué)院。這400人中包括10名翰林院翰林、11名進士、100多名舉人和秀才,還有100多名政府官員,尤其讓哈巴博士覺得奇怪卻又感動的是,這些人中沒有一位是基督徒。蕭公權(quán)先生在談到傳教士來華歷史時曾感慨:“昔玄奘不辭艱險,西行萬里,以求佛經(jīng),始能有得。今教士等不勞華人自求,東行萬里,賁送歐洲文藝復(fù)興之科學(xué)碩果以相遺,其所貺誠厚,而中國之機會至佳矣。”

傳教士們可能擔(dān)心人文科學(xué)不易打動人心,首先帶來的是歷法、水法、制炮等科學(xué)技術(shù),恐怕清談福音不被接受,就開辦學(xué)校、醫(yī)院以作育英才、服務(wù)社會,所以蕭公權(quán)先生認為當(dāng)時朝野如果對西方哲學(xué)、政治、社會能“虛懷以究之,則中國之維新不必俟戊戌、辛亥而始肇端”,“明末清初西學(xué)之失敗,實使中國近代化之時期誤愈二百年”。歷史沒有如果,此處不做展開。

2.風(fēng)雨如晦:從格致書院到嶺南學(xué)堂(1888-1904)

教養(yǎng)孩童,使他走當(dāng)行的路,就是到老他也不偏離。【箴言22:6】

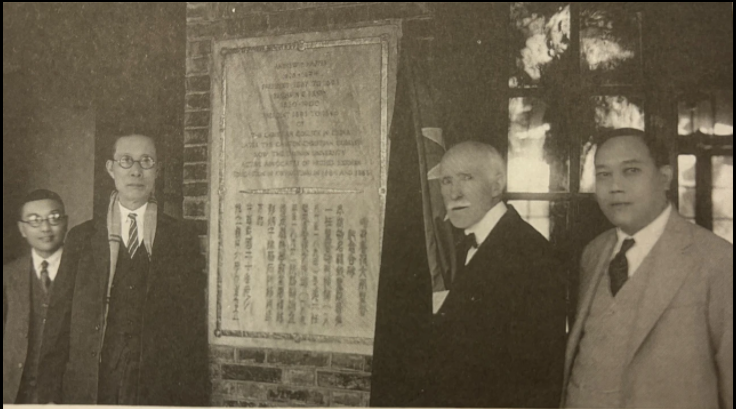

1931年同學(xué)日為哈巴、香便文兩監(jiān)督紀(jì)念合碑揭幕(左起高冠天、鐘榮光、格蘭、黃啟明)

兩年的艱難籌款僅募得10萬美金,雖然距30萬的預(yù)期目標(biāo)相去甚遠,但當(dāng)時哈巴牧師已年近七十,而且身體狀況不佳,留給這片自己服務(wù)了四十年之土地的時間已經(jīng)不多了。1888年3月28日,學(xué)校開始上課。第一屆的30名同學(xué)中有一位就是此前牽頭向哈巴博士請愿辦學(xué)的士紳陳子橋的兒子,后來成為孫中山最重要革命友人的陳少白。

哈巴牧師把學(xué)校中文名定為“格致書院”,格致二字出自《禮記·大學(xué)》,意思是指研究事物原理以獲得知識,英文名是Christian College in China。雖然包含了college一詞,但由于當(dāng)時科舉尚未廢止,現(xiàn)代中小學(xué)教育仍未起步,大部分適齡學(xué)生無法直接就讀西方的大學(xué)教育課程,所以書院主要以講授大學(xué)預(yù)科和中學(xué)階段課程為主,教師團隊也只有三人:哈巴牧師夫婦和另外一位負責(zé)教文言的秀才。

從哈巴牧師寫給長老會的信中看,教育理念分歧從辦學(xué)之初就存在,他認為“中國應(yīng)該有一所基督教教會大學(xué)來為整個中國服務(wù)”,“應(yīng)該有一所預(yù)科學(xué)校、一所文理學(xué)院和一所醫(yī)藥學(xué)院”,而且課堂教學(xué)必須使用英語。長老會成員則普遍反對英語教學(xué),理由是學(xué)生會去用做商業(yè)活動,從而妨礙中國本土的傳教事業(yè)。

為了彌合這一分歧,格致書院的董事會決定將格致書院與同在長老會影響下的培英學(xué)校合并,因為后者已經(jīng)開辦了理工類和神學(xué)類的課程。合并后的新學(xué)校于1894年開始上課,教職員工也增至6人:4個中國人,2個美國人。學(xué)校初級部學(xué)制兩年,學(xué)生41人;中級部學(xué)制三年,學(xué)生42人;大學(xué)部學(xué)制四年,學(xué)生22人,在校學(xué)生共105人,全部中文教學(xué)。

哈巴牧師對兩校的合并不滿意,他想辦的是一所培養(yǎng)全球化高級人才的大學(xué),而不是一所訓(xùn)練鄉(xiāng)村傳教士的教士學(xué)校,在多次與長老會的海外差派機構(gòu)交涉無果后,哈巴牧師于1894年冬天在俄亥俄州郁郁而終,并將價值6000美元的房產(chǎn)捐贈給了嶺南。此后兩校合并的結(jié)果也正如他所預(yù)料的那樣,由于主要依靠在廣東當(dāng)?shù)氐牟嫉缊F招生,所以進入學(xué)校的學(xué)生主要是作為基層傳教士培養(yǎng)的鄉(xiāng)村少年,導(dǎo)致已經(jīng)開設(shè)的醫(yī)學(xué)和普通大學(xué)課程,卻因為沒有小學(xué)、中學(xué)的必要教育銜接而生源匱乏。

1898年光緒皇帝主導(dǎo)之下的戊戌變法首次提出廢除科舉制度,仿照西式教育建立小學(xué)、中學(xué)、大學(xué)的教育體系,雖然最終直到1905年才正式廢除,但廢除科舉的朝野共識已經(jīng)達成,興辦新式教育的種子已經(jīng)播下。戊戌變法失敗后,在慈禧太后默許縱容之下,義和團提出“扶清滅洋”,驅(qū)逐一切西方宗教和文化。作為義和團運動的反動,民間“驅(qū)除韃虜,恢復(fù)中華”的呼聲也日趨高漲,格致書院學(xué)生史堅如同學(xué)滿懷對滿清無能的失望和救國救民的理想,1900年策劃了炸掉總督府的暴動,最終失敗被殺。

1912年4月28日,超過兩千人參加了史堅如烈士的追悼儀式,孫中山親自參加并發(fā)表講話說:“我們應(yīng)該認識到,我們的一切都應(yīng)歸功于史先生,他是為擺脫清朝統(tǒng)治而獻出生命的第一人,他用滿腔熱血換來我們作為中華民國公民所享受到的自由”,此為后話。就當(dāng)時的緊急情勢而言,在義和團排外運動和在校同學(xué)參與暴動的雙重壓力之下,剛就任校長不久的尹士嘉牧師(Rev. Oscar F. Winsner)在鐘榮光先生建議下決定,將學(xué)校遷址葡萄牙治理之下、相對平和的澳門,并將校名由“格致書院”改為“嶺南學(xué)堂”,一個無奈的避禍之舉,卻在中國教育史上留下了一個發(fā)光如星的名字。

澳門辦校的四年確立了嶺南的很多教育傳統(tǒng),其中之一便是英文教學(xué)。尹士嘉校長提出早上9:15到下午2:30只能講英語,這也讓很多同學(xué)具備了難得的用英文學(xué)習(xí)其他科目的能力。到1901年,有三位學(xué)生完成了美國大學(xué)預(yù)科的學(xué)業(yè),其中錢樹芬在美國取得法學(xué)博士學(xué)位,后回國擔(dān)任立法會議員,陳廷甲則成為西點軍校首位中國畢業(yè)生。同一時期,嶺南校方也更加重視對優(yōu)秀教師的招募,其中就包括畢業(yè)于哈佛的黃念美先生(Olin D. Wannamaker)、畢業(yè)于賓大醫(yī)學(xué)院的林安德博士和約翰霍普金斯大學(xué)的物理學(xué)博士晏文士先生(Dr. Charles K. Edmunds)。晏文士先生服務(wù)嶺南超過20年,并于1908至1924年擔(dān)任嶺南校長,為嶺南從中學(xué)和大學(xué)預(yù)科轉(zhuǎn)型為一所學(xué)科多元的綜合性大學(xué)做出了巨大貢獻。

3.康樂嶺南:母校屹立,風(fēng)波不搖,佳氣承遠方(1904-1925)

用繩量給我地界,坐落在佳美之處。我的產(chǎn)業(yè)實在美好。【詩篇16:6】

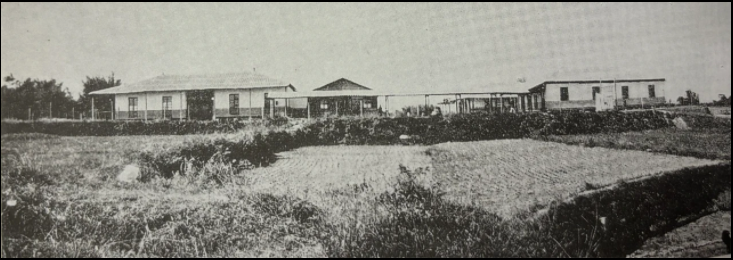

1904年選定康樂為永久校址,圖為初期之木屋兩幢

如果長期在澳門辦校,或者按美國的嶺南基金會托管會建議遷去英國治理下的香港,確實會減少很多來自政治的干擾,然而包括尹士嘉校長在內(nèi)的學(xué)校管理層卻一致認為,如果嶺南要在引導(dǎo)中國高等教育方面起到更大的作用,就必須將校址定在中國大陸,有參與討論的傳教士甚至認為:“要是去香港辦學(xué),就是把酵粉放在了面粉外面。”

因此從1902年開始,嶺南管理層就開始著手在廣州選擇新校址,終于陸續(xù)買下了位于廣州珠江南岸,多塊由荒棄地、古墳地拼湊而成的地皮,但那里有個好聽的名字——康樂村,到1904年春天,學(xué)校已經(jīng)連綴了大約30英畝土地,尹士嘉校長描述說:“地點很好,氣勢不凡,有進一步建房的良好基礎(chǔ),地勢較高,夏季必得微風(fēng)之利。”

從當(dāng)時的情況來看,這無疑只是一種無可奈何的樂觀,因為買下這片地皮已經(jīng)消耗了嶺南絕大部分資產(chǎn),為了搭建校園第一批木質(zhì)棚屋作教室、宿舍之用,1904年遷回廣州之后的秋季開學(xué)推遲到了10月,在校生61人,按4人一間居住在木質(zhì)宿舍里,校長和老師也都住在鄰近的木屋里。同一時期學(xué)校師生還自己動手完成了校園的排水、掘井等工程,算是滿足了集體生活的基本之需,到今年正好120周年。

嶺南第一幢鋼筋水泥的磚造建筑是1907年方才建成的馬丁堂,亨利·馬丁先生是嶺南的老朋友,他去世之后,其夫人仍然十分關(guān)心并多次捐贈支持嶺南的發(fā)展,于是學(xué)校又相繼增添了幾棟磚石建筑物。紐約的嶺南董事會還派出一名叫司徒敦的青年建筑師到廣州,勘察學(xué)校環(huán)境并予以規(guī)劃,又邀請賓大的園藝師高魯甫先生為嶺南進行景觀設(shè)計,種植榕樹、樟樹和荔枝樹,為校園增色不少。

就在新校區(qū)日趨完善之時,政治風(fēng)暴再次裹挾嶺南。1905年,日本在日俄戰(zhàn)爭中獲勝,中國人自鴉片戰(zhàn)爭以來一蹶不振的民族自信重新抬頭,相信亞洲人也能依靠民族自強戰(zhàn)勝歐美列強,加之美國國會1904年通過《排華法案》不公正對待旅美華人,這在中華大地上掀起一股反美風(fēng)潮,嶺南部分學(xué)生罷課抗議、抵制美國教材并且拒絕穿著美式校服。

一年多的反美風(fēng)波持續(xù)到1905年,由于清政府頒布詔書宣布取消科舉,決定全面效仿西式學(xué)校才告一段落。1908年,中美雙方就庚子賠款的剩余未付部分達成協(xié)議,全部用于資助中國學(xué)生留美學(xué)習(xí),許多嶺南學(xué)子獲得了與此有關(guān)的獎學(xué)金,到1912年,在美留學(xué)的嶺南同學(xué)已有27名。

1912年元旦,孫中山在南京就任總統(tǒng),嶺南學(xué)堂應(yīng)新政府要求更名為“嶺南學(xué)校”以示氣象之新。嶺南師生也對新生的共和國表現(xiàn)出極大熱情,他們籌集到55000美元捐給政府,也贏得了孫中山先生對嶺南的高度認可,并邀請時任嶺南學(xué)校教務(wù)長的鐘榮光先生任廣東教育廳廳長。同年5月3日,孫中山一行到訪嶺南,受到全校師生熱烈歡迎。

孫中山于1925年去世之前曾長住廣州,寓所位于嶺南以西大約三里,故時常輕車簡從來校園散步。1922年粵軍將領(lǐng)陳炯明由于與孫中山革命理念不和,指示部下葉舉(其子葉葆定先生在20世紀(jì)90年代,捐獻畢生積蓄數(shù)百萬美金助力嶺南辦教育,此為另一佳話)突然發(fā)難進攻總統(tǒng)府,孫先生和宋夫人倉皇出走,就先被鐘榮光先生接到嶺南大學(xué)暫避,后來才在蔣介石護送下乘永豐艦離開廣州到達香港。

炮轟永豐艦事件一年之后的1923年12月,孫中山再訪嶺南,向全校師生發(fā)表“立志要做大事,不可要做大官”的著名演講。1924年,孫中山同時創(chuàng)辦黃埔軍校和國立廣東大學(xué)(1926年為紀(jì)念孫先生改名為國立中山大學(xué))。1925年孫中山去世,嶺南降半旗致哀,并召集全校師生舉行追悼大會。

4.弦歌不輟:當(dāng)前百事,待儂負擔(dān),奮勇莫畏難(1925-1952)

不但如此,就是在患難中,也是歡歡喜喜的。【羅馬書5:3】

孫中山三次到嶺南并發(fā)表演講,勉勵嶺南學(xué)生立志要做大事,不可要做大官。圖為1912年孫中山在嶺南與全體教員合影

1919年4月,梁啟超參與凡爾賽會議斡旋無果,秘密把西方列強要將德國在山東的特權(quán)轉(zhuǎn)給日本的信息傳回國內(nèi),導(dǎo)致“五四運動”爆發(fā),中國命運就此改變。除了在政治上反抗列強侵辱之外,在思想界也爆發(fā)了長達數(shù)年的“非基運動”,蔡元培、陳獨秀、吳稚暉等一派知識分子認為只有把基督教作為帝國主義的幫兇趕出中國,中華才有可能復(fù)興。1922年4月9日,三千多人在北大舉行反宗教大會,要求宗教與教育完全脫離,廣州、南京、杭州、寧波等地紛紛成立“反教大同盟”,激烈聲討基督教。

1925年“五卅慘案”和“沙基慘案”發(fā)生,十萬省港工人大罷工,全國學(xué)生聯(lián)合會第七次會議召開,號召青年學(xué)生起來反帝反教。各地學(xué)生集體罷課、退學(xué),抗議宗教教育校規(guī)。整個社會也將矛頭直接對準(zhǔn)基督教與教會,所有外國傳教士都成了帝國主義分子,不少被迫離境,其中包括嶺南大學(xué)時任校長香雅各和副校長白士德。

1925年夏天,李應(yīng)林(后任嶺南校長)等9位知名校友聯(lián)名致信嶺南董事會,強調(diào)“母校對于中國所做的一切有益之事,不僅受到校友感謝,而且為所有人稱贊”,但鑒于收回教育管理權(quán)已經(jīng)成為全國共識,為保證嶺南能繼續(xù)運行,建議順應(yīng)局勢增加學(xué)校管理層中的中國人。1926年2月,“中國基督教教育協(xié)會高等教育理事會”在上海召開,嶺南校長香雅各博士同意接受教育部要求,學(xué)校不以傳播宗教為目的,也不將宗教列為必修課。與此相應(yīng),嶺南大學(xué)于1926年底將決策機構(gòu)一分為二,一是位于紐約的“嶺南大學(xué)基金會”,它將名義上擁有校園及其建筑的全部財產(chǎn)權(quán),以每年一美元的費用租給嶺南大學(xué)使用,二是位于廣州的校董會。校董會聘請鐘榮光先生出任嶺南校長。

收回教育權(quán)之后,日常辦學(xué)經(jīng)費是個很大的困難。幸運的是嶺南于1928年收到洛克菲勒基金會12萬美元,以及由“哈佛-燕京學(xué)社”轉(zhuǎn)交的來自查爾斯·霍爾的70萬美金捐款。“哈佛-燕京學(xué)社”向中國六所學(xué)校提供資助,用于為中國本土文化研究。在以上的背景及資助下,從1927到1937年,也就是鐘榮光先生任校長時期,嶺南在辦校規(guī)模和對外高水平交流上取得了顯著進展,在中日開戰(zhàn)之前的四年間,有88名美國留學(xué)生來嶺南交換,其中38名來自加州系大學(xué),12名來自哈佛,8名來自賓大。

1938年10月,日軍占領(lǐng)廣州,一方面校方組織師生很快遷往香港,借用港大的教室和宿舍復(fù)課學(xué)習(xí),另一方面在康樂村校區(qū)成立難民區(qū)委員會,由嶺南前任校長香雅各博士擔(dān)任主席,在校難民人數(shù)多達8000人。1941年,“珍珠港事件”爆發(fā),日軍攻陷香港,同一日,日軍占據(jù)廣州嶺南,將所有美國籍工作人員帶走關(guān)押,其中包括香雅各博士、嘉惠林夫婦、麥丹路夫婦、嘉理斯夫人和她一歲的孩子。在此之前的三年里,嘉惠林夫人等組織年輕人上課,并為近1000名兒童提供一日三餐,在條件簡陋的醫(yī)院里,僅靠3名醫(yī)生和8名護士,為難民提供健康服務(wù),期間校園里還誕生了200多嬰兒。

香港淪陷后,李應(yīng)林校長緊急逃往內(nèi)地尋找新的復(fù)課校址,并與在重慶的孫科等校董協(xié)商,向美國的嶺南基金會尋求援助。1941年底,嶺南大學(xué)找到在韶關(guān)曲江任縣長的嶺南校友,將校本部遷至曲江縣仙人廟大村。為作長期抗日之準(zhǔn)備,師生們自行動手建設(shè)的所有臨時建筑、操場都以廣州校區(qū)康樂園建筑的名稱命名,如懷士堂、黑石屋、科學(xué)館等。由于缺少圖書,李應(yīng)林校長發(fā)起“一名校友一冊書”的運動,很快就募集到一批圖書和實驗設(shè)備,極大地鼓舞了同學(xué)們的學(xué)習(xí)熱情。

有了校舍,還要有正常的招生工作,接下來幾年里,嶺南的招生考試分別在桂林、梅縣、坪石、曲江舉行,約有2000人參加考試,考慮到辦學(xué)資源限制,最終只錄取了300人左右。一位名叫司徒衛(wèi)的校友在書信中記錄了當(dāng)時的學(xué)生生活:“在懷士堂,嶺南舉辦了十幾場話劇和兩三場大型音樂會,每個星期天還在這里舉行晨禱。當(dāng)我走過格蘭堂的時候,總要看看宗教中心,學(xué)生們在這里幫助鄉(xiāng)下的孩子,基督教青年會的各種活動都在這里舉行。”

1945年1月,寧靜的客居辦校時光因日軍占領(lǐng)曲江被打亂,嶺南再次搬遷,大部分同學(xué)選擇回家暫避,約100名教員和50名同學(xué)選擇步行上百公里前往更偏僻的五嶺山區(qū)。同一時期,李校長帶著五名同事到達尚未被日軍占領(lǐng)的梅縣,策劃秋季在那里復(fù)課,不久消息傳來,日本投降。嶺南師生迅速趕回廣州在康樂村集結(jié),10月開始上課。經(jīng)過幾年堅持不懈的異地辦校,嶺南的招生比戰(zhàn)前更多了,復(fù)課時大學(xué)生數(shù)量已經(jīng)有777人,其中480人是新生,次年的在校生總?cè)藬?shù)更是超過了1000,各項學(xué)習(xí)和學(xué)生活動迅速恢復(fù)。

1948年,李應(yīng)林校長因健康原因辭去校長職務(wù),在其任職的11年間經(jīng)歷了八年抗日、校址三遷,為嶺南辦學(xué)付出了艱苦卓絕的努力,董事會任命來自南開的陳序經(jīng)先生繼任校長。在政治動蕩、再次鼎革之際,陳校長處變不驚,為嶺南引入陳寅恪、姜立夫等國寶級師資,并親自以西南聯(lián)大商學(xué)院院長之履歷充實嶺南大學(xué)商科,為日后嶺南經(jīng)濟學(xué)科名列全國高校前列奠定了基礎(chǔ)。

5.榮光行傳:為神、為國、為嶺南(1900-1942)

我從前風(fēng)聞有你,現(xiàn)在親眼看見你。【約伯記42:5】

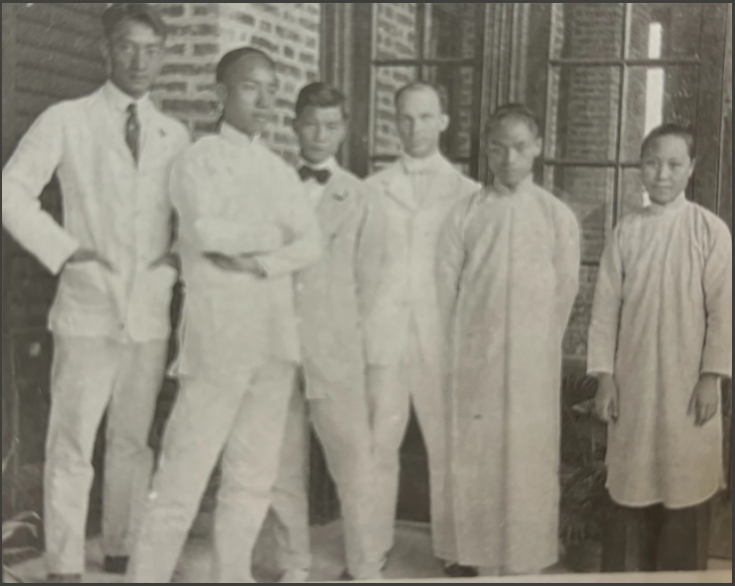

第一批醫(yī)學(xué)院學(xué)生

如前所述,嶺南從1888至1952的六十多年辦校期間,得到了很多教職員工、商界巨賈和社會友人的無私幫助,經(jīng)歷了哈巴牧師(1888-1893)、香便文牧師(1893-1896)、那夏禮先生(1896-1899),尹士嘉牧師(1899-1907),晏文士博士(1908-1924),香雅各博士(1924-1927),鐘榮光博士(1927-1937),李應(yīng)林校長(1938-1948),陳序經(jīng)博士(1948-1952)等九任校長,沒有他們艱苦卓絕的努力,中國教育史上就不會有嶺南的名字。在以上發(fā)光如星的名字中,鐘榮光無疑是最為閃亮的一個。

鐘榮光先生原名鐘惺可,與孫中山既是廣東中山同鄉(xiāng),又是1866同年生人,16歲中秀才,28歲中舉人,此后感慨于中華沒落、清廷腐敗而不愿出仕,退居廣州一隅設(shè)館授徒,講授科舉甚至冒名替考,所賺資財均花費于酒肆煙館歌樓,可謂風(fēng)流放蕩、與世浮沉。

1895年,孫中山往返穗港密謀革命,前文提到的格致書院第一屆學(xué)生陳少白亦參與其中,鐘先生得聞后甚為嘉許,于次年秘密加入興中會,并創(chuàng)辦《日新報》、《博聞報》等,欲開民智兼倡實務(wù),進而救國民而狂瀾,此先生精神面貌之一變。

報館被封之后,鐘先生聽聞有外國醫(yī)生、傳教士和中國基督徒在長堤醫(yī)院開設(shè)“博濟醫(yī)院”,在四牌樓開辦“格致書院”,以科學(xué)為號召作真理之傳播,便敏銳意識到救國救民正是需要此種力量,并決意投身其中。1897年,31歲的鐘榮光以舉人之身份,前往格致書院報名入學(xué),此先生精神面貌之二變。

經(jīng)與革命黨人、傳教士、基督徒長年之交流碰撞,鐘先生逐漸認識到中華民族非變革無以圖存,非教育無以變革,非信仰無以教育,遂決志效法基督,以無我之精神投身教育,作育英才,服務(wù)社會。1899年,先生在香港受洗歸入基督,遂戒除惡習(xí),剪發(fā)易服,遣散仆婢,一心向主,改名榮光,意思是榮耀主基督,此先生精神面貌之三變。

經(jīng)此三變,先生遂與嶺南結(jié)下終身之緣。鐘先生1897年以學(xué)生身份報名入格致書院(1904年因避禍更名為嶺南),廣州市井嘩然,學(xué)校聲譽也更廣為人知,不久他被聘為書院總教習(xí),教學(xué)相長,一邊講授中國經(jīng)學(xué)典籍,一邊學(xué)習(xí)英文及西方課程。1905年鐘先生成為嶺南第二屆大學(xué)預(yù)科班畢業(yè)生時,已經(jīng)39歲,此為佳話。

1900年,嶺南學(xué)生史堅如革命暴動未遂被殺,新任總督李鴻章認為教會學(xué)校縱容學(xué)生造反,多加為難,格致書院岌岌可危,在鐘先生建議下書院遷往澳門暫避。1904年,鐘先生為嶺南作久安之計,協(xié)助尹士嘉校長選定康樂村為永久校址,篳路藍縷以啟山林,從木質(zhì)棚屋開始,經(jīng)多方籌措,逐漸有后世屹立之嶺南校園。嶺南學(xué)生楊華日先生回憶:“校園地勢高起,風(fēng)冷氣清,師生起居生活期間,其樂陶陶,如一大家庭。有父母之遣子女寄宿入學(xué)者,雖傷別離,然見校園環(huán)境之佳,無不釋懷矣。”

1912民國之后,國民黨元老胡漢民主政廣東,求賢若渴,邀請鐘先生任教育廳長,嶺南同學(xué)錢樹芬、陳少白分任民政、外交廳長;李煜堂任財政廳長;程天斗任土木廳長;李樹芬為衛(wèi)生廳長;伍藉磐為司法廳長;黃兆佳任檢察廳長;陳景華任警察廳長。一時間,嶺南學(xué)子勵精圖治,桃李芬芳,在云山珠水之間無人不曉。

然好景不長,1913年袁世凱調(diào)龍濟光入粵,先刺殺警察廳長陳景華,進而將鐘先生等列入反袁黨首四處搜捕。鐘先生幸得嶺南教員(后任校長)晏文士匿藏,稍后搭乘美國軍艦轉(zhuǎn)去香港暫避,后去往美國哥倫比亞大學(xué)修教育學(xué)。其間,先生感惜無數(shù)人為之犧牲的民族復(fù)興,恐毀于袁賊之手,即遍訪華僑,號召大家出資教育以興家國,并兼任國民黨紐約支部長,創(chuàng)辦《民氣報》,在全球愛國華僑間大收振聾發(fā)聵之效。

與偶發(fā)的政治風(fēng)波相比,辦學(xué)經(jīng)費才是長年困擾嶺南的最重要的問題,這也是當(dāng)時嶺南的鐘榮光校長與燕京的司徒雷登校長、南開的張伯苓校長所面臨的共同窘境。至1918年,鐘先生共募得華僑捐資約12萬美元興辦嶺南附屬華僑學(xué)校,到1925年開課時,華僑學(xué)生已逾百人。

1927年,在國內(nèi)的“非基運動”和“收回教育主辦權(quán)”的中華社會呼聲之下,鐘先生出任嶺南校長,此時先生已服務(wù)嶺南三十年,上帝竟然早就為嶺南預(yù)備了華人校長之人選。鐘校長主政十年,是嶺南辦學(xué)規(guī)模、學(xué)科設(shè)置穩(wěn)步擴張的一段時期。1929年,先生親自籌劃的農(nóng)學(xué)院教學(xué)樓(十友堂)竣工。同一年,土木工程學(xué)院的大樓也奠基動工,這個工程學(xué)院的資助來自孫中山之子孫科,他當(dāng)時是南京政府要員兼嶺南董事會主席。緊接著,鐘先生又將商學(xué)系擴充為商學(xué)院,同時講授經(jīng)濟學(xué)和商業(yè)經(jīng)營原理。

鑒于鐘先生卓越的經(jīng)營才能,廣州醫(yī)學(xué)傳教會提出將自己創(chuàng)辦多年的博濟醫(yī)院交予嶺南接管,先生敏銳抓住機會,與美國長老會經(jīng)營下的夏葛女子醫(yī)院合作創(chuàng)辦了作為嶺南成員的博濟醫(yī)學(xué)院,下設(shè)解剖系、物理醫(yī)學(xué)系、細菌學(xué)系、藥理學(xué)系、公共醫(yī)藥系,這是中國最早由大學(xué)設(shè)立的醫(yī)學(xué)研究機構(gòu)之一。

1937年,鐘先生以71歲高齡辭任校長,改任名譽校長,仍為嶺南奔走不息。1941年,先生年屆七五,在香港養(yǎng)病期間,在港校友欲為先生祝壽,先生以眾情難卻,且自知時日無多,即定意以此為契機發(fā)起“百萬基金籌款”,為嶺南最后發(fā)聲,得到林逸民等一百多位校友聯(lián)名響應(yīng)。可惜不久,太平洋戰(zhàn)爭爆發(fā),日軍攻陷香港,港島滿目瘡痍。

先生深陷敵境,憂國憂校,病情加重,于1942年1月7日溘然長逝。彌留之際,先生口述遺囑,仍殷殷以嶺南為念,對未成立神學(xué)院、未充分發(fā)展醫(yī)學(xué)院表示遺憾。1947年1月7日,嶺南師生迎奉先生靈柩返穗,安葬于嶺南懷士園,至此先生與嶺南結(jié)緣整五十年。

6.昔賢遺風(fēng):地美人娛,乃祖所賜,愛保兩勿忘(1988-)

施比受更為有福。【使徒行傳20:35】

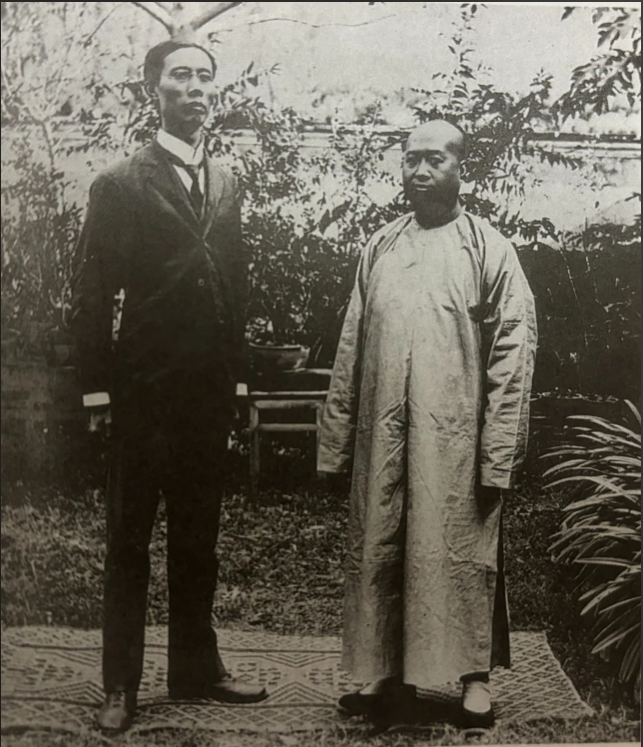

兩位老師:鐘榮光舉人,許仲庸進士

1952年全國院系調(diào)整,嶺南大學(xué)各院系分別并入其他院校,中山大學(xué)遷入嶺南大學(xué)康樂村校址,自此嶺南作為一所完整、獨立的大學(xué)已不復(fù)存在。

1988年3月28日,由嶺南大學(xué)香港同學(xué)會主席伍沾德先生(1947年超社)倡議,得益于林植宣、伍舜德、陸容章、鄒至莊等諸多嶺南校友支持,中國教育部在紀(jì)念嶺南大學(xué)創(chuàng)校100周年紀(jì)念大會上,宣布在中山大學(xué)恢復(fù)設(shè)立“嶺南(大學(xué))學(xué)院”,下設(shè)經(jīng)濟學(xué)、國際金融、國際貿(mào)易、財政學(xué)、稅務(wù)、計算機科學(xué)、管理信息系統(tǒng)等多個專業(yè),近四十年來為社會作育眾多英才。

1998年,嶺南建校110周年之際,在葉葆定、伍沾德諸多老校友的傾囊相助下,中山大學(xué)嶺南(大學(xué))學(xué)院與麻省理工斯隆商學(xué)院合作開辦國際MBA項目,后又陸續(xù)開辦EMBA和CHEMBA ,培養(yǎng)嶺南校友近七千名,很多在各行各業(yè)擔(dān)任管理職務(wù),成為嶺南恢復(fù)辦學(xué)以來承上啟下的重要力量。2021年,中山大學(xué)時任校長羅某不顧全球嶺南校友一致反對,一意孤行,停辦嶺南所有MBA項目,移交給管理學(xué)院。

筆者曾受益于諸多老校友慷慨捐贈,就讀于嶺南-斯隆國際MBA項目,雖然有幸得見歐美完備之商科教材,震撼不已,又因備戰(zhàn)商業(yè)計劃競賽,于榮光堂集訓(xùn),后又獲伍沾德先生親簽之嘉獎證書,然而當(dāng)時謀生所迫,感覺自己只是急需一張作為職場綠卡的嶺南畢業(yè)證,而無暇追憶嶺南校史和昔賢風(fēng)范。不久前的一次朋友聚會,由于經(jīng)濟蕭條外加發(fā)展或投資受挫,大家都垂頭喪氣,不知道什么時候才能好起來。有一句話過于文藝,我當(dāng)場沒講,大意為人生最重要的不是短期順逆,而是找到一件自己愿意為之去死的事,然后像會永遠活著那樣去為之努力。

縱覽校史,在中華民族多次瀕臨亡國亡種的二十世紀(jì)里,鐘校長以及諸多先賢都是艱辛、憂患卻又幸福地度過了一生。我想鐘校長應(yīng)該會同意我的觀點,因為在他七十高齡面臨山河破碎、病痛折磨之時,曾坦然為自己寫下挽聯(lián):

三十年科舉沉迷,自知錯悔改以來,革過命,無黨勛,做過官,無政績,留過學(xué),無文憑,才力總后人,惟一事工,盡瘁嶺南至死;

兩半球舟車習(xí)慣,以任務(wù)完成為樂,不私財,有日用,不養(yǎng)子,有徒眾,不求名,有記述,靈魂乃真我,幾多磨煉,榮歸基督永生。

值此嶺南遷址康樂村120周年之際,重讀校史,暫離茍活之日常,追思昔賢,汲取無窮之心力,想起已故伍沾德學(xué)長所說,嶺南的畢業(yè)證也是母校簽發(fā)的一張欠條,就依稀聽到歷史深處的滄海遺音:滔滔珠水,未有盡時,巍巍嶺南,永無絕期。

嶺南堂前小書童

2024年11月于上海寓所

(本文轉(zhuǎn)自微信公眾號:歷史的冰與火,本文圖片摘自《嶺南大學(xué)(校史)》。轉(zhuǎn)載僅供學(xué)習(xí)交流,圖文如有侵權(quán),請來函刪除。)