時間來到80年代末90年代初,海子、顧城相繼離世,北島遠赴國外,芒克改行畫畫,才貌雙全的易知難,點燃了手里的煙……

他們是從同一年代走來的同路人,這種情誼不可替代,讓人眼眶溫熱。

八十年代的人們在新舊嬗替中的種種面容,構成一部宏大的敘事,時間縫隙中的清白臉龐,有的已面目全非,有的依然清澈。

多年之后,北島寫下那段著名的詩句:

“那時我們有夢,關于文學,關于愛情,關于穿越世界的旅行。如今我們深夜飲酒,杯子碰到一起,都是夢破碎的聲音。”

曾經年輕的生命如今已是白發蒼蒼,他們凝望著無需言語的古柏,才得知人生的傷痛是如何不足為道。

那些貧瘠的山河愈發荒涼,時代變幻,如此純粹的日子再也回不去了。

詩人已經死去,詩歌逐漸腐爛。那些有血有肉的過往,成為記憶,逐漸被畫上休止符,他們是歸來的異鄉人。

玻璃晴朗,橘子輝煌。老去的不再年輕,遠去的不會回來。

那個時代,結束了。

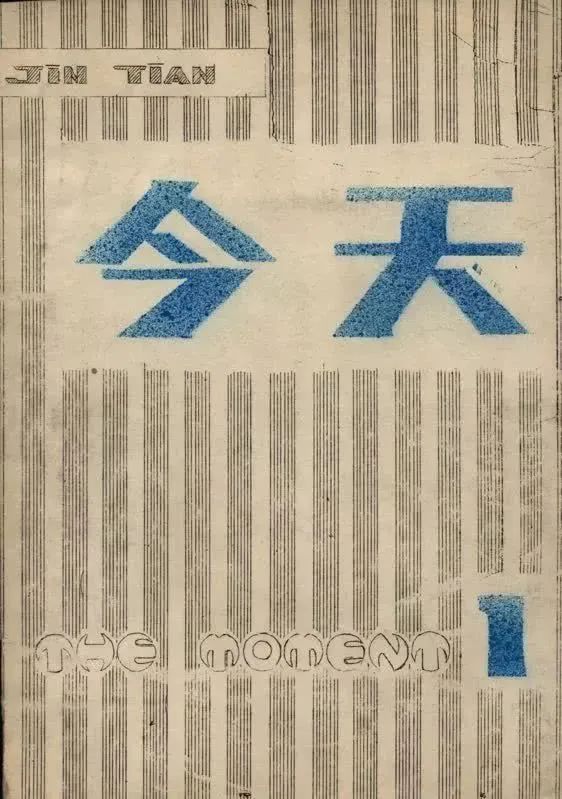

1978年12月22日傍晚,牡丹牌收音機里播放著公報,連續多天沒合眼的年輕人們湊在一起,為《今天》雜志做著最后的收尾。

這份先鋒主義文學刊物,反抗的是語言的暴力、審美的平庸和生活的卑鄙。

《今天》最潦倒的時候只有芒克和北島兩個人,每個月領6元錢工資。

天剛蒙蒙亮,北島與芒克騎上自行車,懷里抱著剛出爐的刊物與漿糊塑料桶,朝著西單的方向騎去。

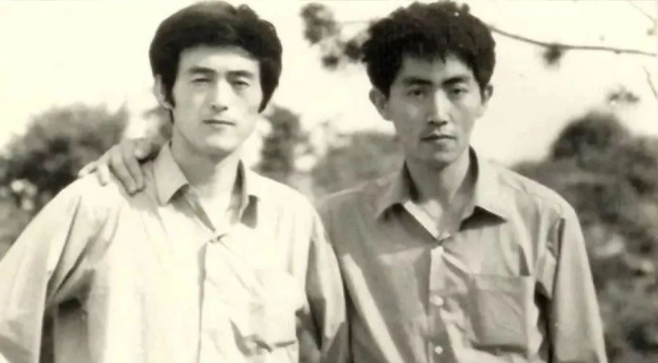

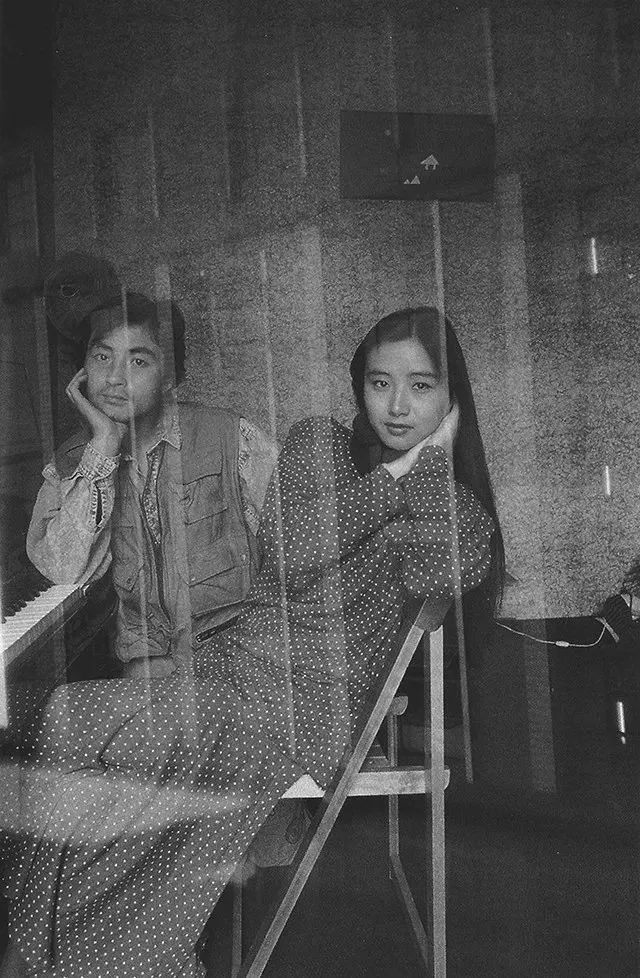

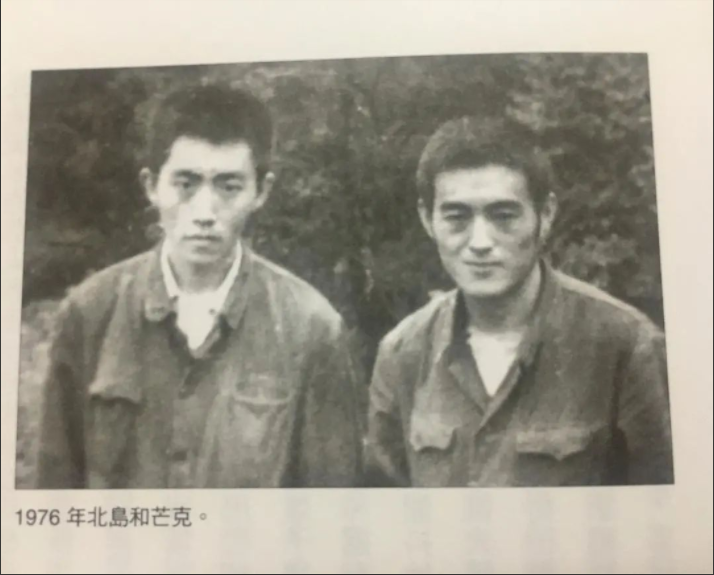

芒克與北島

等待他們的,是一個不可替代的年代。之后,這樣純粹的日子再也沒有出現過。

八十年代,是一個激情與詩意迸發的年代,那是許多知識分子心中的烏托邦。

當時代從迷茫中回歸人性,人們的生活雖不富裕,精神卻是豐滿的。

那是一個作家堪稱“流量”、受人尊重的時代,涌現了北島、莫言、馮驥才、路遙、史鐵生等一批著名作家。

字句在歷史的墻壁上不由分說地存在著,無處不在,又一言不發。

北島在《今天》的創刊詞中嚴肅地寫下:“我們不能再等待了,等待就是倒退,因為歷史已經前進了。”

01

回到久遠的八十年代,北島住在什剎海的三不老胡同1號,史鐵生住在雍和宮大街26號,馮驥才住在東城區朝內大街166號……他們的家不過幾站公交車的距離。

那時,一壺酒就可以讓三兩好友聊一整夜,他們有著高山流水般的默契與單純。

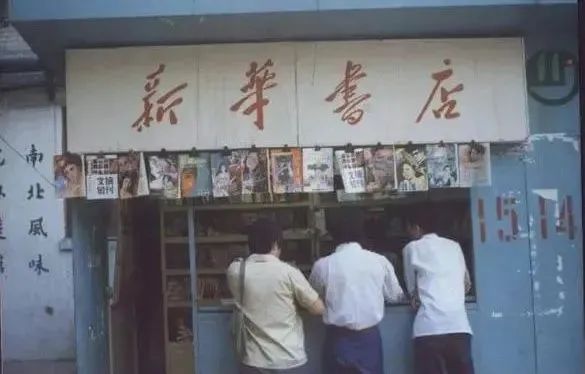

沒有互聯網、沒有手機,如果有人淘到了一本新的國外詩集,蹬著三輪車就聚到了一起,坐在路燈下的馬路邊,一邊吃花生米一邊聊詩歌。

以北島、海子、顧城等人為代表的詩人們,在激情澎湃的時代,將自己的生命與理想無所保留地投進了詩歌中。

“卑鄙是卑鄙者的通行證,高尚是高尚者的墓志銘”,“草在結它的種子,風在搖它的葉子,我們站著,不說話就十分美好”。

這些曾經耳熟能詳的句子,見證著80年代初文學青年掀起的熱潮。

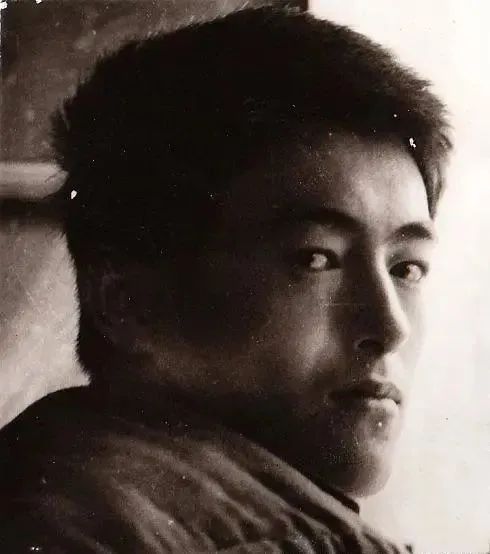

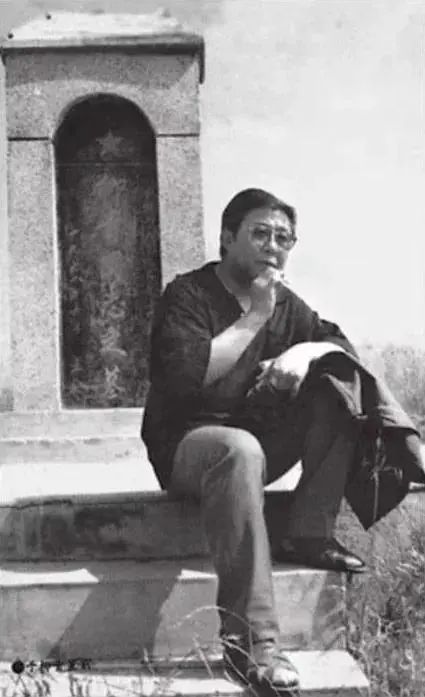

1973年,芒克寫下那句著名的詩句:

“太陽升起來,天空血淋淋的,猶如一塊盾牌。日子像囚徒一樣被放逐,沒有人來問我,沒有人寬恕我。”

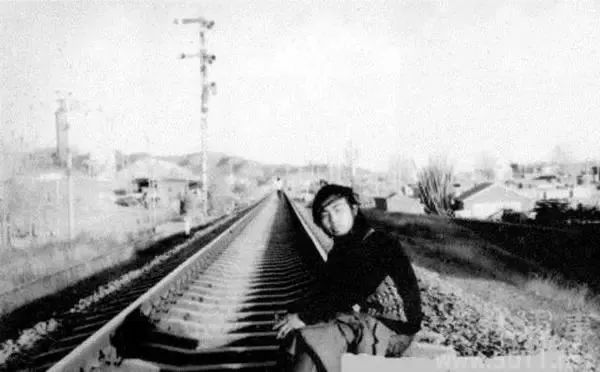

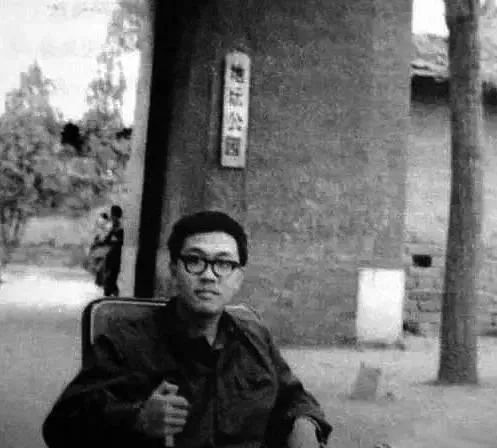

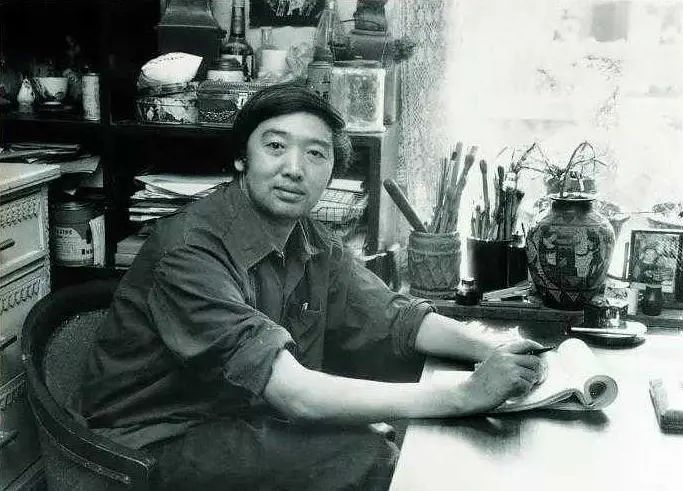

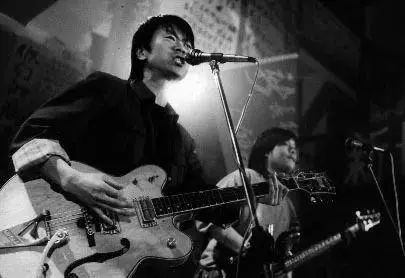

年輕時的芒克

那年,顧城開始學習畫畫,寫詩也日漸進入社會性作品的階段。

期間,他回到北京在廠橋街道做過鋸木工、借調編輯,在《北京文藝》《少年文藝》等報刊零星發表過作品。

1977年,顧城在《蒲公英》上發表詩歌,引起劇烈反響,之后與江河、北島、舒婷、楊煉并稱為五大朦朧派詩人。

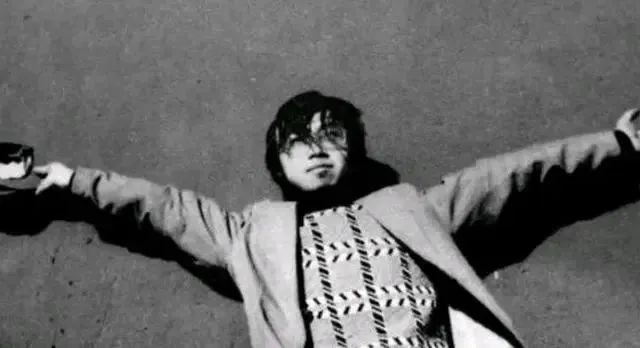

顧城

“我是一個任性的孩子,我想擦去一切不幸,我想在大地上,畫滿窗子,讓所有習慣黑暗的眼睛都習慣光明。”

寫作的人是敏感的。

在顧城寫下孩童般純真的詩句時,遠在安徽懷寧縣的海子,被分配到中國政法大學當老師。

那年,他才19歲。

如此年輕便成為大學老師,這樣的身份直接等同于那個年代的“成功人士”,然而海子偏偏喜歡寫詩。在學校,他是出了名的固執,從不參加活動與會議,獨來獨往。

海子

“我要做遠方的忠誠的兒子,和物質的短暫情人”,濃烈的孤獨、明亮的真實,海子是一個過于純粹的詩人。

在政法大學,他的工資被扣到所剩無幾,還要擠出錢來給老家的父母與弟弟。

物質的貧瘠與精神的豐富,反復拉扯著敏感脆弱的海子,他逼仄的屋子里,只有一張桌子、床與收錄機。

“目擊眾神死亡的草原上野花一片

遠在遠方的風比遠方更遠

我的琴聲嗚咽 淚水全無

我把這遠方的遠歸還草原

一個叫木頭 一個叫馬尾”

這個熱烈而悲涼的天才詩人,最終選擇在冰冷的鐵軌上告終生命。

1989年3月26日,在那個冷風侵人的初春凌晨,海子帶著四本書,堅定地走到山海關。

他最后抬頭望了一眼這塵世,從容地躺在冰冷的鐵軌上,那個離土地最近的地方,等待呼嘯而過的火車從他單薄的肉體上碾過。

海子

沒人知道,當火車的轟鳴聲漸行漸近時,他的腦海中呈現了怎樣的畫面。

他或許在想念自己愛人的臉,他或許根本不屑回望那個精神貧瘠、雞零狗碎的工業社會。

自殺那年,海子才25歲,他最后的遺言非常簡短:

我是中國政法大學哲學教研室教師,我叫查海生,我的死與任何人無關。

海子將自己的生命停留在25歲的路口,顧城則在1993年,與妻子謝燁發生沖突,用斧頭砍向妻子,顧城隨后上吊于樹上自殺。

那年,他37歲。

當顧城舉起斧頭的時候,任何落在他身上的詩意都已經不再重要,他只剩下一個身份——屠夫。

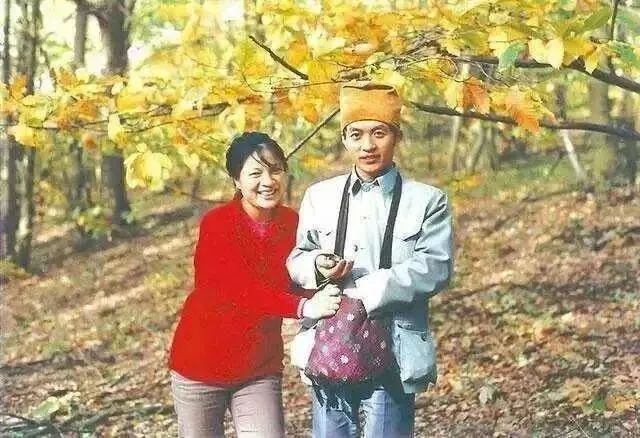

顧城與妻子謝燁

02

回想1986年12月,為了慶祝《星星》創刊30周年,詩人們在成都聯合舉辦了為期一周的“中國·星星詩歌節”。

北島、顧城、謝燁、舒婷……朦朧詩派的代表人物們紛紛前來,這是他們第一次聚齊,也是最后一次。

人們的臉上閃爍著真誠的笑容,人像攝影師肖全摁下快門,那一張張動人的臉得以留存。

1986年星星詩會

由左到右:舒婷、北島、謝燁、顧城、李剛、傅天琳

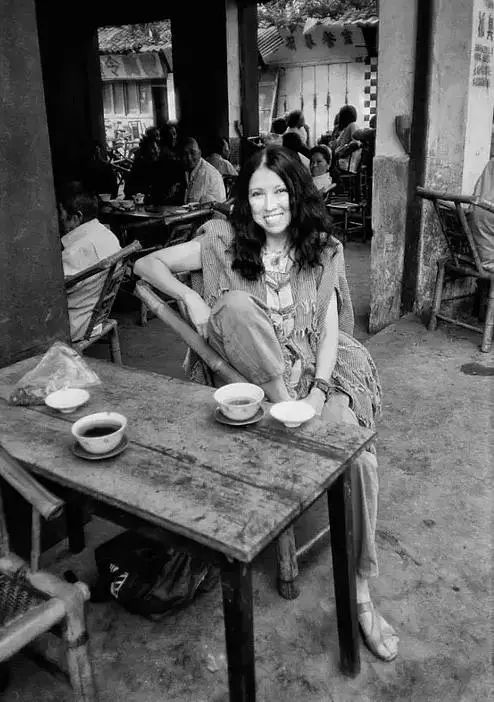

“肖全,我認識你那么久了,你還沒給我拍過一張照片。”講這話的人,是易知難。

1990年,成都。肖全在易知難的琴房給雜志寫崔健的解說詞,一回頭,看見易知難倚靠著鋼琴在抽煙,神情憂傷,不一會兒眼睛里就滿是淚水。

肖全并沒有與她交流,也不知她的悲傷從何而來,只是將那個瞬間拍了下來。

易知難 1990年5月 肖全攝

因為這張黑白膠片,易知難走紅于成都文藝圈,她的身上散發著不可替代的氣質,清楚區別于周圍其他人。

后來的她銷聲匿跡,人們都在找她,反復試圖尋找易知難的消息。

面對想要打探自己平靜生活的外界,她只說了四個字:“今昔何惜。”

人們所追逐的不過是三十年前的易知難,如今她已經過上了平靜的生活,松開了緊皺的眉,一切都過去了。

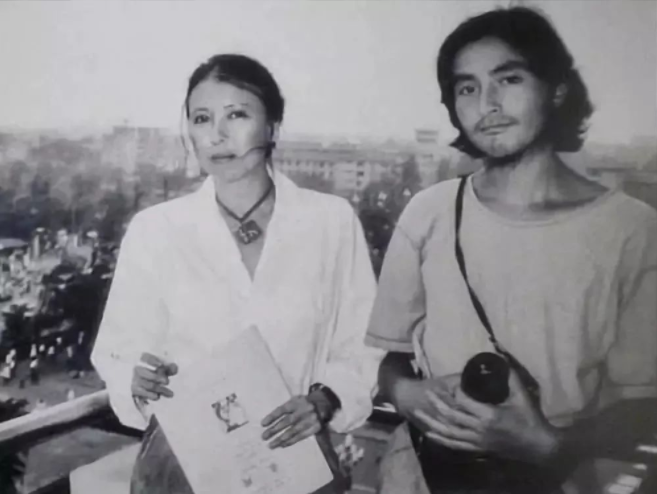

肖全與易知難

除了易知難,肖全鏡頭下還有一個著名女人——三毛。

那個為了愛情遠赴撒哈拉沙漠的女子,1990年9月,三毛從西藏回到成都呆了幾天,肖全用了整整三天時間,在成都老巷子拍了這個自己仰慕許久的傳奇女作家。

拍完照后,她隨性地說了句:“咱坐三輪車回去吧。”

三毛是個極度浪漫的人,她曾說:

“很多年以后,如果你偶爾想起了消失的我,我也偶然想起了你,我們去看星星。你會發現滿天的星星都在向你笑,好像鈴鐺一樣。”

1990年9月22日成都

三毛與肖全

1991年1月4日,肖全拍完三毛4個月后,三毛自殺了。

她沒有留下遺書,沒有留下只言片語,她的生命永遠留在了48歲。

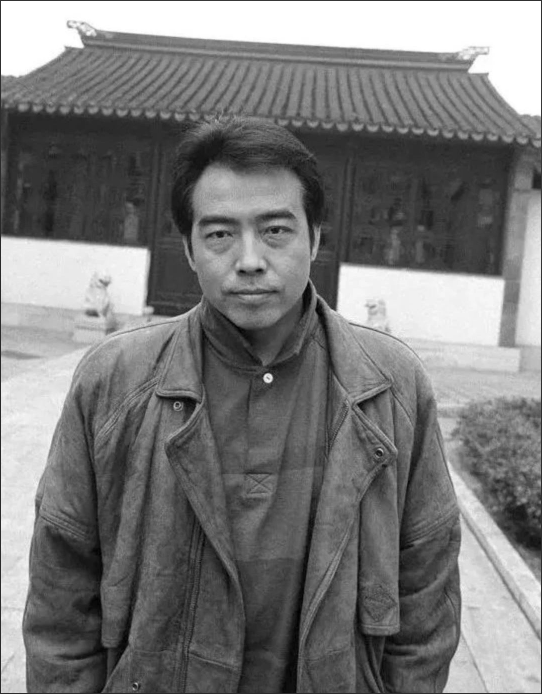

經歷過人生種種境況,才知道生活的卑鄙與殘暴,一個個年輕的生命在重重迷霧中,紛紛覺醒,其中極具代表性的朦朧派詩人莫屬北島。

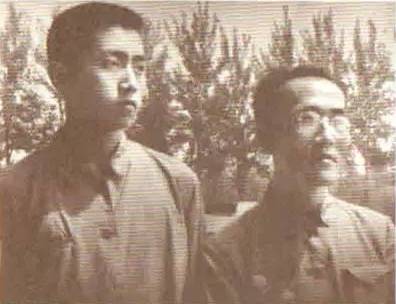

對痛苦格外敏感的北島,也許受其父親影響最大。

北島的父親趙濟年算得上半個文化人,是茅盾、張恨水、魯迅的書粉,可見其讀書種類之雜。

他從《紅旗》《收獲》《人民文學》到《電影藝術》《俄語學習》《曲藝》和《無線電》,可見愛好之廣。

北島自幼在這樣的環境下長大,自然成為一個熱愛文學的人,父親是他文學記憶的起點。

年輕時的北島與父親

物質與精神同樣饑餓的少年時期,試圖反抗秩序的文革時期,也一直是他身上揮散不去的人格起源。

1969年,北島高中畢業后,到北京城建公司當了十一年的建筑工人,過著日復一日枯燥無味的生活。

直到1970年春天,當北島和幾個朋友在頤和園劃船時,有位朋友在船頭朗誦食指的詩,給他強烈的震撼,隨后開始寫詩。

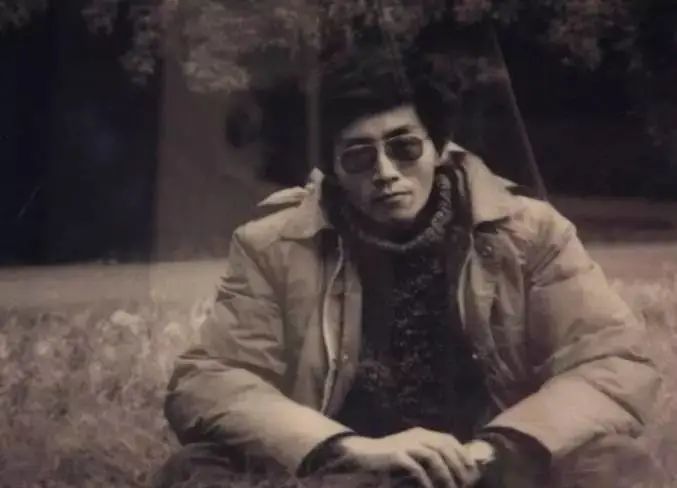

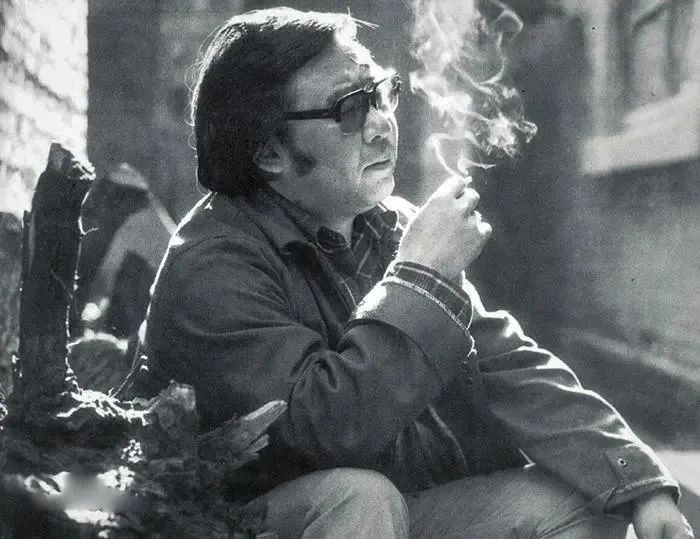

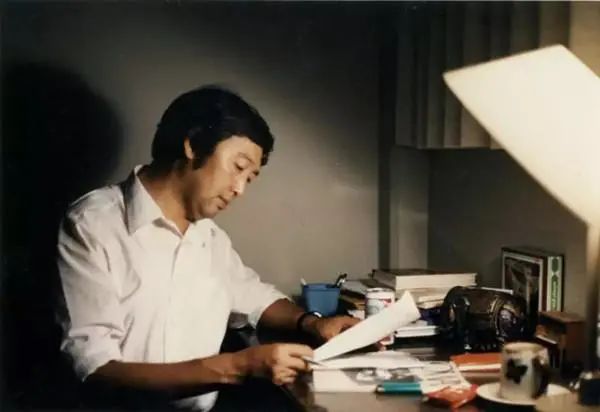

北島

在正式寫詩前,他獨自到海邊生活了一段時間,因而之后他的詩中充滿燈塔、島嶼、船只的意象。

“悲哀的霧

覆蓋著補丁般錯落的屋頂

在房子與房子之間

煙囪噴吐著灰燼般的人群

溫暖從明亮的樹梢吹散

逗留在貧困的煙頭上

一只只疲倦的手中

升起低沉的烏云”

在北島離開建筑工地時,好友芒克來到白洋淀插隊,次年也開始寫詩。

1976年,芒克回到北京,兩年后與北島共同創辦文學刊物《今天》,他們找到一間偏僻簡陋的平房,將頭腦中的思想灌輸于破舊的油印機與紙張。

北島是民國生人,芒克是新中國生人。兩代人,就差一歲。

兩人的筆名,極具戲劇性。

芒克的筆名是北島起的,因單薄的外表,綽號“猴子”,便起了"Monkey"的諧音字。

北島的筆名是芒克起的,兩人有次在晚上騎自行車,芒克想起北島是南方人,但一直生活在北方,那時北島出了一本詩集《陌生的海灘》,里面多次出現小島,最后取筆名“北島”。

好友二人先后把《今天》雜志貼在各大文學報社的門口,還有各大高校。

當時在北京電影學院負責這件事的,是入學不久的陳凱歌。

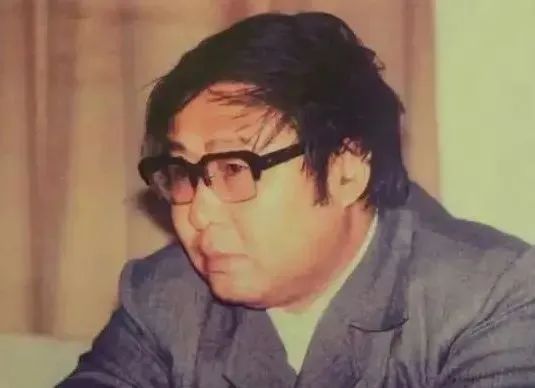

陳凱歌,1986年,肖全攝

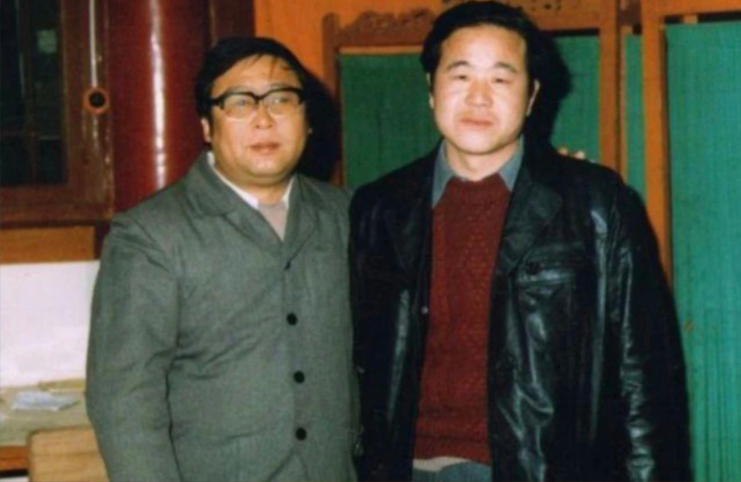

那年秋天,北島與芒克創立文學刊物《今天》,一個全身落滿黃土塵末,背著沾滿黃土的行裝,臉龐黝黑的年輕人,走進了西安建國路71號院的《陜西文藝》。

他是從延安大學前來報到的路遙。

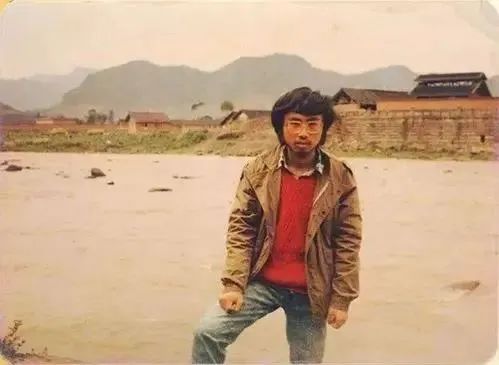

路遙

03

路遙自小生活在一貧如洗的家庭環境中,衣衫襤褸,貧瘠的生存窘態,讓他不敢走到人前。

食不果腹、被人譏笑,成為他童年最深刻痛苦的記憶。

如此困頓的經歷,決定了他日后的創作主題,始終圍繞著農村的知識青年,如何生存的故事。

經歷了從農村到城市這一漫長而復雜的過程,路遙的心中涌動著復雜的情緒。

大家從這個憨厚的年輕人身上,看見黃土高原的土氣背后,蘊藏著一股巨大的精神力量。1977年,《陜西文藝》恢復了刊名“延河”。

路遙有機會得到知名作家柳青耳提面命的指導,他通過文章《病危中的柳青》和《柳青的遺產》,表達了對這位文學前輩的敬意。

路遙

在創作《平凡的世界》時,路遙多次為柳青掃墓。有一次,他在前輩的墓前輾轉多時抽煙沉思,突然跪在墓碑前,失聲痛哭。

那一刻,沒人知道他在想什么。

1978年,路遙創作了六萬字的中篇小說《驚心動魄的一幕》,寄到各大刊物紛紛被退回,最后稿件便有了在五家刊物旅游的經歷。

路遙心生絕望,想把自己寫的稿子燒掉,萬分掙扎后,他最后投寄給人民文學出版社《當代》雜志,心緒極為低落的他心想如再退稿,就付之一炬。

路遙

戲劇化的事情發生了。

沒幾天,路遙就接到了全國發行量最高的《當代》獨具慧眼的主編秦兆陽的親筆信。

秦兆陽熱情肯定其創作的同時,指出其不足,與他商量:可以就此發表,但如果愿意修改,請到北京。

路遙背起行囊,來到北京,用了二十多天的時間,做了認真的修改。

路遙

1980年秋天,修改后的《驚心動魄的一幕》發表在《當代》1980第三期,獲得第一屆全國優秀中篇小說獎。

這極大地提升了路遙創作的自信,他曾說:

“我幾十年在饑寒、失誤、挫折和自我折磨的漫長歷程中,苦苦追尋一種目標,任何有限度的成功對我都至關重要。”

同年秋天,史鐵生腎衰竭初發,他在輪椅上已經坐到了第三十三個年頭,用過的輪椅也近兩位數了。

地壇的路面上,留下過無數的輪椅壓痕。

史鐵生

曾有人問史鐵生,是怎樣走上創作道路的。

他認真思考后,回答:“走投無路淪落至此。”

這不是自謙使然,21歲那年,史鐵生提前起進入人生的暮秋——他的腿,不能走路了。

年輕的生命站著走進友誼醫院,躺著從醫院出來,當時的他絕望到極點,差點要跟大夫打架。

當年下鄉插隊時,他只是感到腰部陣痛,吃了藥物拖延著。回到北京前,史鐵生與好友一同登上了華山,這也許是他患重病前的最后一次壯舉。

那時他還不能預見到“透析”的未來,那時的北京城僅限三環路以內。

史鐵生躺在病床上

04

兩腿初廢時,史鐵生曾暗下決心:這輩子就在屋里看書,哪兒也不去了。

可等到有一天,家人勸說著把他抬進院子,一見楊柳和風,他的決心即刻動搖。

之后又有友人們常探望,帶來大世界里的種種消息,史鐵生的心就越發地活了,設想著,在那久別的世界里搖著輪椅走一走大約也算不得什么丑事。

路無法再用腿去走,只能用筆去找。

史鐵生

1981年,史鐵生發表處女作《秋天的懷念》紀念去世的母親,震驚文壇,他心想:如果母親能再多活兩年,就能看到了。

“十五年前的一個下午,我搖著輪椅進入園中,它為一個失魂落魄的人把一切都準備好了......自從那個下午我無意中進了這園子,就再沒長久地離開過它。”

之后頗負盛名的《我與地壇》,承載著史鐵生最后的自我救贖。

史鐵生在地壇公園

地壇與他建立了某種關系,史鐵生坐在其中,凝望著無需言語的古柏,才得知人生的傷痛是如何不足為道。

他的一腔笑意下,盡是愛與真誠,沒有怨天尤人的仇恨之意,地壇的氣場撫平了史鐵生內心的痛苦。

史鐵生

史鐵生經歷人生的轉變時,余華在忙著對付別人的牙齒。

這年,是余華做牙醫的第五年。他觀看了無數張開的嘴巴,拔掉了一萬顆牙齒。

那無數個張開的嘴巴,讓他感受到了生活的煩悶與無聊。后來,他在散文里寫道:那是世界上最沒有風景的地方。

彼時,與無數顆陌生的牙齒打交道的余華,不會想到,14年后,自己的小說《活著》會讓導演張藝謀大放異彩,并成為中國電影史上不可磨滅的一筆。

百無聊賴的日子里,他開始寫小說,1983年,余華接到了來自北京的長途電話,一家文學雜志喜歡上了他寫的小說《星星》。

這次改稿回來后,余華如愿得到了在海鹽縣文化館工作的機會——這樣的機會,他夢寐以求了很久,因為可以喝茶、看報。

年輕時的余華

三年后一個冬日的下午,他在浙江海鹽一間臨河的屋子里,意外讀到了卡夫卡。

生活的本質是荒誕的,那種帶有先鋒性質的寫作方式,沖擊著他的內心。

余華說:“在我即將淪為文學迷信的殉葬品時,卡夫卡在川端康成的屠刀下拯救了我。我把這理解成命運的一次恩賜。”

隨后,受卡夫卡影響,26歲的余華完成了處女作《十八歲出門遠行》,文字鋒利卻不見血,讓人直視其筋肉組織。

余華

很快他就贏得了魯迅文學院的關注,邀請他到創作研究生班學習,并調到了嘉興文聯,當時他的同學中就包括莫言,兩個人住在同一個房間。

彼時的莫言已經發表小說《紅高粱》,引起文壇轟動。1988年,由張藝謀據此小說改編的同名電影《紅高粱》榮獲柏林電影節金熊獎。

兩人第一次相見的場景十分有趣,自小在農村長大的莫言見到黑黝黝的張藝謀,以為他是村里的生產隊長,頓時心生好感。

“我對張藝謀了解了一番,他擔當攝影的《黃土地》我很喜歡。”

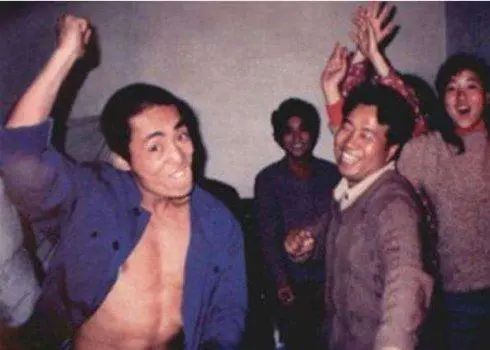

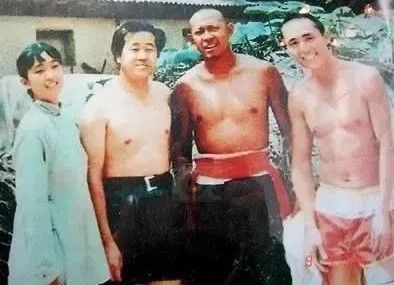

張藝謀與莫言

開拍之前,莫言把劇組的所有人都請到自己家里去,有張藝謀、鞏俐、姜文,也有顧長衛。

因為高密農村的一片高粱地,他們聚到了一起。紅高粱有特別的語境意義,就算在最貧瘠的土地上,經歷多少風吹雨打,都能埋頭成長,生生不息。

莫言、姜文、張藝謀三個男人光著膀子合了一張影,鞏俐站在旁邊笑靨如花。

由左到右:鞏俐、莫言、姜文、張藝謀

當時這幾個年輕人不會想到,他們日后將成為影視界的重要人物。

那一年,張藝謀37歲,莫言32歲,鞏俐22歲。

當時這幾個年輕人不會想到,他們日后將成為影視界的重要人物。

更沒有人知道,多年以后,莫言將成為首個獲得諾貝爾文學獎的中國籍作家。

電影上映后,在當時一張電影票幾毛錢的情況下,最后炒到了10元一張。

37歲的張藝謀憑借這部電影,走上了人生的高光時刻,一片高密的紅高粱連接了他與土地,也讓他讀懂莫言。

張藝謀

05

1994年,張藝謀又改編了一部經典小說作品《活著》,作者是余華。

他用主人公福貴自述的方式,向人們展示巨大時代背景下個人將茍活作為唯一生活目標的慘況。

悲劇接踵而至,令人無法喘息。

在余華的作品里,經常會有血腥、絕望的場面,他一反之前文學世界里的溫情脈脈和梨花帶雨,而是將悲痛最大化。

張藝謀看中了這部小說里通過福貴一生經歷,反映那個時代中國人命運的深刻寓意。

最終,余華的小說《活著》被搬上了國外電影熒幕,取得巨大成功,在那一年的戛納電影節上大獲全勝。

1994年電影《活著》劇照

福貴(葛優飾)與家珍(鞏俐飾)

當時只有29歲的鞏俐,將樸實的家珍演繹得讓人心碎。

在她的眼淚與笑容中,我們看見了中國電影的黃金時代。

1994年電影《活著》劇照

家珍(鞏俐飾)

這部電影直接把張藝謀推到了“第五代導演”的主導地位上,讓福貴的扮演者葛優成為影帝,也讓當時只有33歲的余華名聲大噪,他成為先鋒派作家的領頭人。

在80年代的文壇,總有人將余華與路遙的作品拿出來探討一番。

這兩位作家都擅長描寫農村題材的小說,不同的是余華親眼看見自己人生的高光時刻,路遙卻沒那么幸運。

他的創作之路,漫長而崎嶇。

1979年,路遙告別妻兒,告別了西安,遠赴延安甘泉縣,開始創作給他帶來更大自信的《人生》。

他在甘泉縣招待所創作的經歷,幾近瘋狂。每天工作18個小時,分不清白天與夜晚,渾身如同燃起大火,五官潰爛,大小便不暢通。

路遙的朋友去看他,只見房間煙霧彌漫,房門后的鐵簸箕里盛滿了煙頭,桌子上擺著硬饅頭,還有幾塊碎點心。

屋里的這個人,頭發蓬亂,眼角通紅。

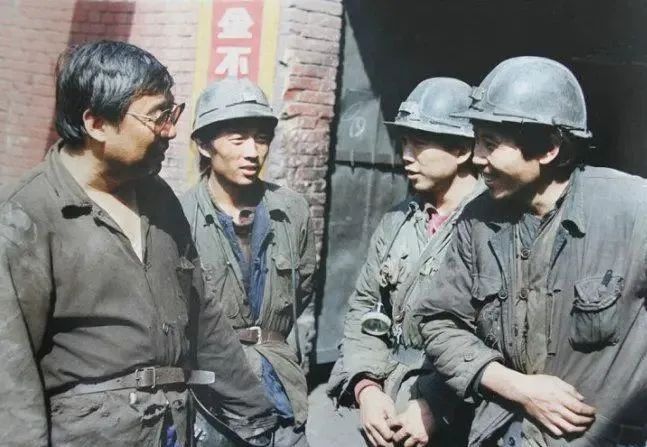

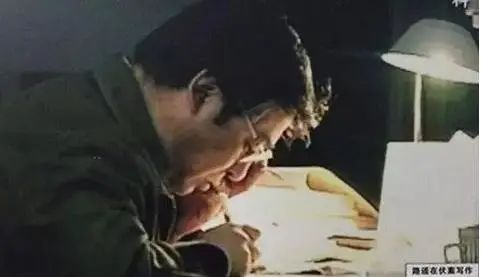

艱苦寫作中的路遙

在這樣的艱苦條件下,路遙經過21天的苦熬,如同產婦分娩,他十三萬字的《人生》誕生了,小說描寫了一個農村知識青年的曲折經歷。

小說中的高加林、劉巧珍鮮活地走了出來,看似是愛情故事,但路遙要表達的是新時代對年輕心靈的沖擊與產生的靈魂騷動。

鄉村道德與現代意識,感情糾葛與理性判斷,個人生活與人生選擇間產生的悲劇沖突,旁觀者看到的是命運的哀嘆,更是對現代意識的詰問。

在文壇有所建樹后的路遙說,寫小說并不比種地的農民高貴。

“它需要的仍然是勞動者的赤誠質樸的品質和苦熬苦累的精神,和勞動者一并去熱烈地擁抱大地和生活”。

路遙與陜西的老百姓在一起

這部小說在《收獲》上發表后,在全國引起巨大轟動,獲得全國第二屆優秀中篇小說獎。

路遙生活清貧,去北京領獎的路費湊不齊,他打電話給在銅川礦務局的弟弟王樂天,借了500元應急。

借錢到北京領獎多么諷刺,上火車前,路遙罵了一句:“日他媽的文學!”便頭也不回地走進了火車站。

06

彼時的路遙在文壇已經是炙手可熱的存在,然而他依然想要往前走,“不能讓人們僅僅記得你是《人生》的作者”。

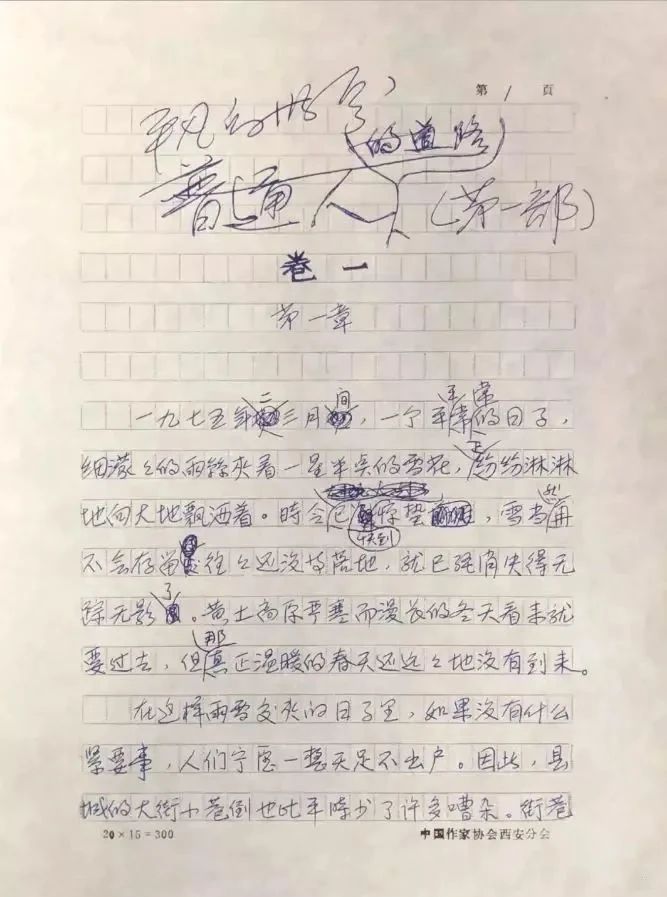

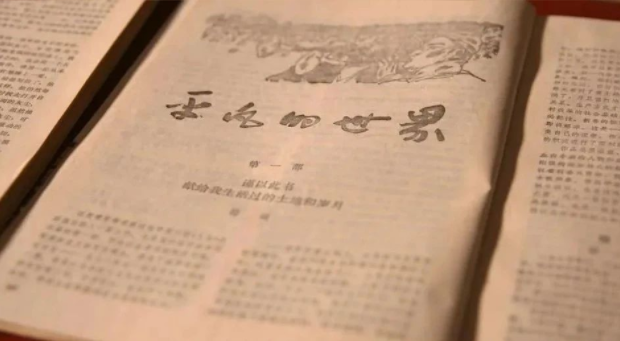

春夏秋冬,時序變換,1985年秋天,身背使命感的路遙,在陳家山煤礦由會議室改造成的工作間里,開始了《平凡的世界》的漫長創作之旅。

路遙《平凡的世界》手稿

那時沒有電腦。寫作,要用筆,一筆一劃地行進。

那幾乎是玩命式的寫作,在與老鼠為伴的艱苦環境里,他每天寫上十幾個小時,在凌晨兩點到三點入睡,有時甚至延伸到四點五點。天亮以后才睡覺的現象也時有發生。

最終,《平凡的世界》一共三部終于完成,總字數超過100萬字,這部小說耗盡了路遙所有的心血,這是他用命換來的。

當他劃上全篇的句號時,索性把手中的那只圓珠筆扔到了窗外。

這個39歲的陜北大漢把自己關在衛生間里,放聲大哭,他看見鏡子里的自己兩鬢斑白,淚流滿面。

六年的時間,這種苦行僧似的寫作方式,已經讓路遙的身體走向末路,他開始大口吐血。

路遙

他曾經如此描述自己的狀況:

身體軟弱得像一攤泥。最痛苦的是吸進一口氣就特別艱難,要動員身體全部殘存的力量。

“我第一次嚴肅地想到了死亡。我看見,死亡的陰影正從天邊鋪過。我從未意識到生命在這種時候就可能結束。”

嘔心瀝血創作的小說,卻遭到了評論家們的全盤否定,當時中國文聯公司出版了《平凡的世界》第一部,只印刷了3000冊,基本無人問津。

他灰心不已,為了這部長篇小說,路遙已經走到山窮水盡的境況。

病床上的路遙

他曾說好的作品最后要經受的是歷史的考驗,然而1992年11月17日,路遙因肝硬化腹水醫治無效在西安去世。

那年,他才42歲。

路遙將自己的身軀與精神,永遠留在了那片黃土地中。

他明白自己在生命與寫作之間,選擇了什么。

如果路遙還活著,當他得知《平凡的世界》已被選為學生必讀的文學作品,也被拍攝成為熱播的影視作品后,那消瘦粗糙的臉上,是否會有兩行清淚。

一代人的到來,不是憑空而起,在這其中莫言是幸運的。

路遙與莫言

如今距離電影《紅高粱》拍攝成功已經過去了34年,諾貝爾文學獎讓他聲譽斐然。張藝謀成為國內首屈一指的導演之一,被奉觀眾們為“國師”。

那片紅高粱卻漸行漸遠,那些貧瘠的山河愈發荒涼,時代變幻,那么純粹的日子就像電影一樣結束了。

1987年,張藝謀在高密的紅高粱地拍攝《紅高粱》

07

馮驥才的文學之路,是從人民文學出版社開始的。

東城區朝內大街166號,是他一生中注定要背井離鄉在此生活近兩年的地方,他在這里開始了“借調式寫作”。

1981年,39歲的他在寫給老社長嚴文井的信中說:

“我是人民文學出版社培養起來的作者,數年前,我是拿著一包粗糙的、不像樣的稿子走進朝內大街一百六十號的。那時,我連修改稿子的符號和規范都不知道,是老作家和編輯們一點點教會我的,他們把心血灌在我筆管的膠囊內。”

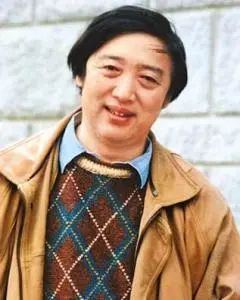

年輕時的馮驥才

他珍藏著很多感人的材料和值得記著的人物,馮驥才是個懂得感恩的人,也是“文革”后第一個在人民文學出版社,拿到稿酬的作家。

他每天擠在由辦公室改造成的房間里寫作、睡覺,吃著食堂便宜的五分錢一份的炒菠菜,偶爾到社門口面館吃一頓三角五分錢的肉絲面,已如富翁般滿足。

總編輯見一米九大個的大馮生活過于清苦,特批給他每月十五元的補助,他終于可以吃食堂一角錢的紅燒茄子或洋蔥炒肉片了。

馮驥才在人民文學出版社的日子很艱苦,也很快樂。

不寫作的時候,與作家們在樓道里打乒乓球、斗斗嘴,或者到院子里的籃球場比賽一場,其樂融融。

在修改后的《義和拳》上下冊終于出版后,馮驥才破天荒地領到三千三百元的稿費。這對于每月工資五十五元的他來說,算得上是一筆巨款。

那時,他最大的煩惱是人太紅,每天收到讀者的來信太多。

很多讀者把馮驥才當作最信任的人,往往信的開篇是這樣開始的:我告訴你一個秘密……

他看過太多秘密后覺得心不安,于是寫了一篇《作家的社會職責》:我認為作家的社會職責就是“回答時代向我們重新提出的問題”。

馮驥才承認自己有兩張面孔。

他不回避寫作的批判性,也不回避自己是一個理想主義者和唯美主義者,《三寸金蓮》和《高女人和她的矮丈夫》,兩部小說語言風格迥異,都是他。

如今,已是79歲的馮驥才依然沒有封筆,他用飽滿的熱情創作了小說《藝術家們》。

書中有著與他相似的童年,有同樣的物質匱乏。一碗飯、一瓢水,在陋室,馮驥才找出榨菜,配上粗茶,這樣的助興足矣。

馮驥才最愛蘆花,家中就掛著自己的蘆花畫作,歷經過灰暗的他,作品中總是充滿溫情。

白巖松不解,曾經向其發問,馮驥才說:“太陽是黑夜下的蛋。”

那是80年代,與世界接軌的各種思潮,與被禁錮的思想抗爭,馮驥才曾說:

“我承認,我有八十年代的情結。不僅因為它是中國當代史的一個急轉彎,也是空前又獨特的文學時代。”

08

時間來到80年代末90年代初,海子臥軌自殺,北島遠赴國外,芒克改行畫畫……

這些有趣的人構成了80年代的中國文人群像,正因短暫,所以人們每當念及時,才會唏噓感嘆。

由左到右:顧城、舒婷、謝燁、北島

在相同的時代背景下,他們擁有不同的人生與命運。這些作家詩人的悲歡離合恰是一代人的真實感受,關于青春,關于理想,關于生活。

詩人已經死去,詩歌逐漸腐爛。那些有血有肉的過往,成為記憶,逐漸被畫上休止符。

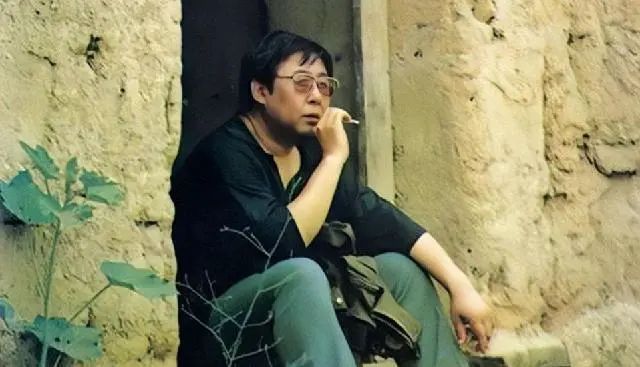

芒克覺得人不應該把寫詩當成職業,如果有想表達的東西,寫就完了。“因為人不能永遠處于詩意的生活狀態中,現實生活挺殘酷的,要忙于生活。”

一個時代結束了。

“我在自己的故鄉成了異鄉人”,再次回到闊別了十三年的北京后,北島哀嘆不已。

他是一個歸來的陌生人。

多年后,北島在《履歷 北島詩選 1972 - 1988 》的序言中,仍然持有自己的那份風骨,如同他在《回答》中反復向所處時代吶喊的:

“我不相信,我不相信。”

72歲的北島心底深處始終有一盞不滅的僅屬于自己的燈,此生多寒涼,此身越重洋。

漂泊多年后,他倔強地否認著落葉歸根的故土情結。

好友芒克彼時已不再寫詩,畫家是他的新身份,回想起80年代初與北島一起創辦的《今天》,他說:

“《今天》還沒來得及成熟就夭折了,或者說被扼殺了。盡管后來在海外復刊令人高興,但其生存的意義已經是另一回事了。任何東西,當它消失時也就結束了,再出現時已是一樣新東西。”

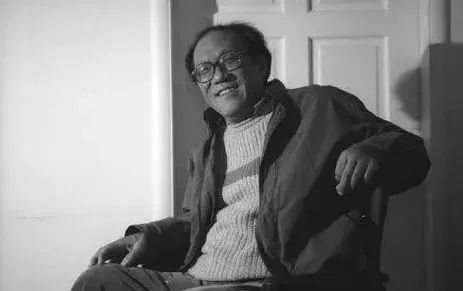

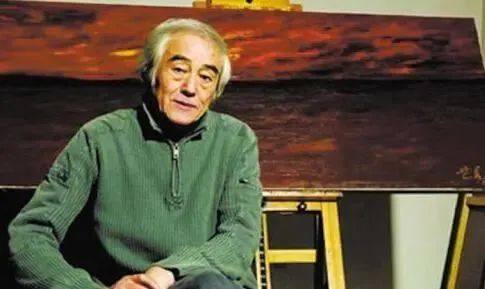

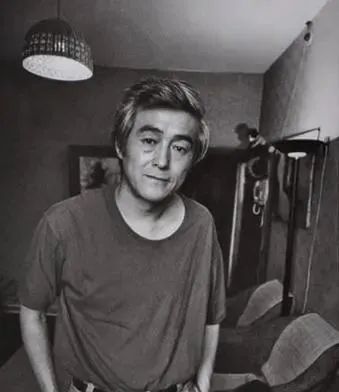

芒克

芒克很容易滿足,物欲極低,能吃飽飯就可以了,對于遙遠過往的故事,他總是輕描淡寫。

在他看來,詩歌消亡與否已和他關系不大,既然每個人都還活著,就都算幸存者。

這是他想要的今天。

在北京工人體育館身背吉他、雙眼緊閉的崔健,唱完《一無所有》后,給那個干涸的歲月里,帶來某種覺醒。

回想那一夜時,他說:“太容易了,好像被時代賄賂了。”

崔健

之后,崔健讀到了北島的《我不相信》,內心備受震撼。

“我不相信天是藍的,

我不相信雷的回聲,

我不相信夢是假的,

我不相信死無報應。”

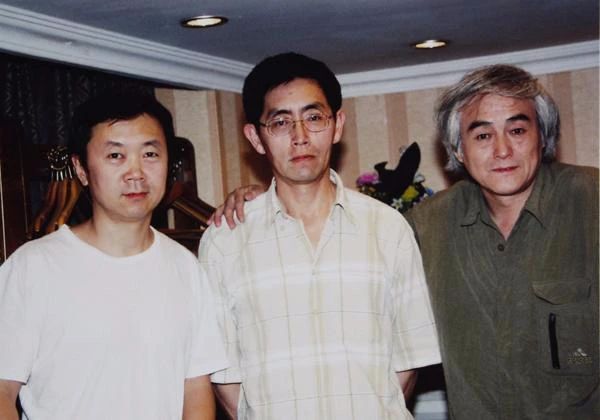

由左到右:崔健、北島、芒克

崔健不喜歡談論80年代,他毫不掩飾地說:“我討厭。”

我們活在同一個時代的晚上。

看過世態炎涼的芒克,回看那個遙遠時代發生的種種,他的回答總是不攜風也不帶雨,平和妥帖。

芒克

1998年,史鐵生的腎病愈發嚴重,最后惡化為尿毒癥。他拒絕接受命運的安排,沒有轟然倒下。同年,他的長篇小說《老屋小記》獲首屆魯迅文學獎。

那年冬天,北島回到國內,約了一幫昔日好友,前去探望史鐵生。

他們在街上看到有賣羊頭肉的,想著這吃食是史鐵生這小子的最愛,定要買兩斤捎帶到他家里去,如果他在家就聊一會,如果他去醫院做透析了,就把肉掛在門把上。

“掛在門把上”這一舉動,讓人倍感親切,他們是從同一年代走來的同路人,這種情誼不可替代,讓人眼眶溫熱。

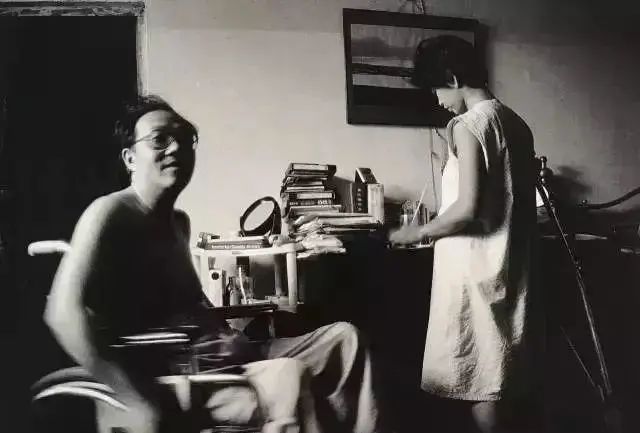

史鐵生與妻子陳希米

北島他們敲了敲門,史鐵生的妻子陳希米打開了門,他在家。

看見一群昔日好友,史鐵生笑得很開心,他們圍成一個圈,擠著坐在一起,聊慰回不去的美好年代,還有一起經歷過的雨雪風霜。

那個房間很小,大家腿挨著腿坐著,有那么一瞬間,仿佛80年代的歲月又回來了。可聊起各自近況,大家心知肚明:這是一個嶄新的時代,已經回不去了。

前面為北島和舒婷

09

北島九歲那年的春天,他曾跟隨父親前往北海公園游玩。回家的路上,暮色四起,陣陣寒意襲身而來。

父子二人沿湖邊徐行,離公園后門兩三百米處,北島的父親放慢腳步,環顧游人,突然對兒子說:“這里所有的人,一百年后都不在了,包括我們。”

北島愣住了神,抬頭望著父親,很久沒有緩過勁兒來。

多年之后,他寫下那段著名的詩句:

“那時我們有夢,關于文學,關于愛情,關于穿越世界的旅行。如今我們深夜飲酒,杯子碰到一起,都是夢破碎的聲音。”

北島

80年代的文人們在新舊嬗替的變化中的種種面容,構成一部宏大的敘事,時間縫隙中的清白臉龐,有的已面目全非,有的依然清澈。

2010年的最后一天,史鐵生去世了。

距離他60歲生日,還差5天。生前他早已寫好遺愿:“不舉行遺體告別儀式,器官捐獻給醫學研究。”

那是一個寒冬,窗外冷風吹得毫無感情,后半夜北京的空中飄起了雪花。

左二為顧城,右一為北島

人隨風飄蕩,天各自一方。

轉眼離創辦《今天》刊物雜志過去四十多年了,已75歲的芒克不是個懷舊的人,也不再寫詩,面對想要窺探80年代的后生,他說:

“我從來不會懷念任何年代,我覺得現在挺好。”

(本文來源最人物,作者最人物出品。轉載僅供學習交流,圖文如有侵權,請來函刪除。)